可口可乐 130 年:一种商业制度的胜利

导读

它不仅是一款含糖饮料,也是商业史上极少数穿越了数个经济周期、战争与技术变革的超级样本。它之所以能从一种治疗神经衰弱的药水变成全球通用的商业语言,并非仅仅依靠神秘配方或营销创意,而在于它很早就建立了一套将风险分摊给社会、将高毛利留给自己的特许经营制度。当我们在复盘可口可乐 130 年的历史时,看到的其实是资本如何通过极致的效率和对人性的洞察,构建起坚不可摧的壁垒。

正文

如果必须为现代商业寻找一个最极致的样本,可口可乐无疑是首选。这并非因为它售卖的产品有多么高深,恰恰相反,它售卖的是一种极度廉价、技术门槛极低且原本毫无必要的工业糖水。

但就是这样一家公司,在过去一个多世纪里,将这种黑色液体变成了硬通货。关于可口可乐的成功,外界习惯于将其归结为神秘的“7X配方”或是某些天才般的营销战役。这是一种典型的幸存者偏差视角。如果我们剥离掉所有关于“快乐”的品牌滤镜,回到商业的最底层,会发现可口可乐的本质是一台精密运转的资本机器:它诞生于美国社会的集体焦虑,爆发于对渠道杠杆的极致利用,最终通过这种制度设计,实现了商业史上最惊人的复利。

并没有什么天选之子。可口可乐早期的每一步几乎都踩在了时代的断裂带上。它之所以能活下来,是因为它比任何竞争对手都更早地意识到:卖饮料不是在卖水,而是在卖一种“确定性”。在混乱的战争中、在萧条的经济里、在疲惫的现代生活中,只需付出极低的成本,就能获得片刻且确定的感官回馈。这才是它 130 年屹立不倒的真正根基。

从神经毒品到国民饮料:一次被迫的转型

1886 年的美国,正处于南北战争后的剧烈重构期。北方工业资本的胜利加速了社会运转,但也制造了巨大的群体性焦虑。那是一个没有心理医生,但充斥着神经衰弱、消化不良和药物成瘾的时代。

可口可乐的发明者彭伯顿,本质上是在寻找一种吗啡的替代品。他将古柯(Coca)与可乐果(Cola)混合,这在当时并非什么美食创新,而是一种针对当时社会普遍存在的“身心疲惫”的功能性解药。早期的可口可乐,是一份承诺能治疗头痛、歇斯底里和忧郁症的神经滋补品。

这里有一个常被忽视的商业真相:可口可乐的早期起步,完全得益于它的“药性”暗示。它精准切中了当时美国社会的痛点——一个急需提神、镇痛且寻找精神慰藉的疲惫国家。

真正决定这家公司命运的,是随之而来的禁酒运动。这一原本旨在打击酒精消费的政策,反而成为了可口可乐的温床。彭伯顿被迫去除了配方中的酒精,这看似是被动调整,实则完成了一次关键的“去风险化”。它摇身一变,成为“符合道德标准的替代性饮料”。

当阿萨·坎德勒接手这家公司时,他做出了一个决定性的战略转移:将可口可乐从“药房”解放出来,重新定义为“大众饮料”。这一举动打破了药物消费的低频限制,将其推向了无限的高频消费市场。坎德勒或许不懂现代营销理论,但他做对了一件事——将一种功能性需求转化为了一种生活方式需求。

随着 1903 年公司彻底从配方中剔除了可卡因,可口可乐完成了最后的“洗白”。它不再是带有成瘾风险的药品,而是成为了安全、合法的“清爽”。这种在监管红利边缘游走并成功转型的能力,成为了这家公司早期最核心的生存智慧。

特许经营:将资产做轻,将杠杆做大

如果说配方是可口可乐的面子,那么瓶装特许经营权体系就是它的里子。这是商业史上最精妙的顶层设计之一,也是可口可乐能迅速铺满全美的核心原因。

1899 年,坎德勒将瓶装权以极低的价格授予了托马斯和怀特海。这在后来常被解读为一次短视的失误,因为可口可乐总部因此失去了对终端定价权的完全控制。但如果站在资本效率的角度重新审视,这其实是一次天才般的“资产剥离”。

在这一体系下,可口可乐总公司只保留了产业链上利润最丰厚、资产最轻的环节——生产浓缩糖浆和品牌营销。而那些需要重资产投入的环节,如建厂房、买卡车、雇佣工人、处理废气废水、应对地方法规等繁杂事务,全部甩给了各地的瓶装商。

这种模式让可口可乐实现了惊人的扩张速度。它不需要自己去每一个偏远小镇投资建厂,自有当地的资本家为了利润“带资入组”。这种利用社会资本进行扩张的杠杆效应,使得可口可乐能在极低的资本开支下,建立起庞大的销售网络。

这是一套极具韧性的利益共同体。每一个瓶装厂老板、每一个卡车司机、每一个小卖部店主,都变成了可口可乐的利益相关者。他们为了自己的生计,必须拼命推销可口可乐。到了伍德拉夫时代,这种控制力达到了顶峰。虽然瓶装厂是独立的,但伍德拉夫通过标准化的生产手册和严格的质量管控,将这套松散的联盟训练成了一支纪律严明的正规军。

这种模式的先进性在于,它很早就解决了规模化与灵活性的矛盾。总公司负责“大脑”的品牌建设和研发,地方合作伙伴负责“手脚”的执行与渗透。直到今天,这种轻资产、高杠杆的商业模式,依然是许多跨国企业梦寐以求的终极形态。

伍德拉夫与全球化:战争作为最大的渠道

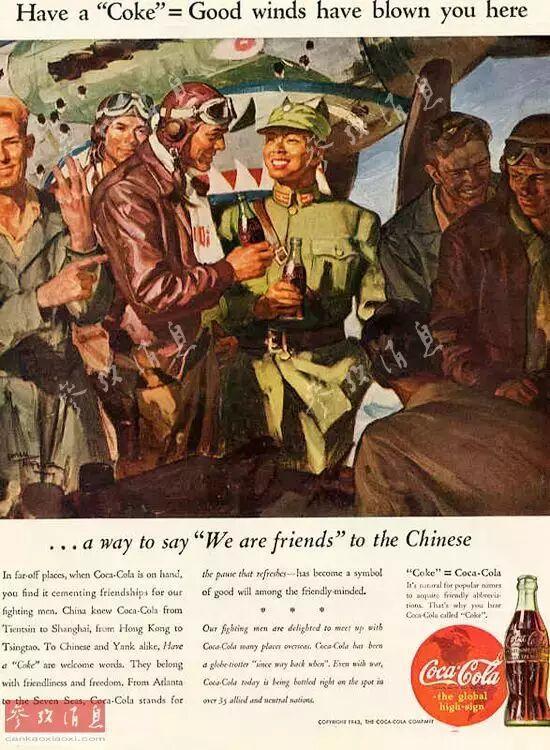

如果说二战前的可口可乐还是一家成功的美国本土企业,那么二战后的可口可乐,就真正成为了全球化的商业帝国。这一切的推手是罗伯特·伍德拉夫,他敏锐地捕捉到了战争带来的特殊机遇。

珍珠港事件后,伍德拉夫发表了那句著名的声明:“不管美军行军到何处,我们都要保证每个人只要花 5 美分就能买到一瓶可口可乐,不管公司为此要花多少钱。”

这不仅仅是一句爱国口号,更是一次极为高明的战略捆绑。通过将可口可乐列为战时必需品,公司成功绕过了战时的糖分管制,并借由美军的全球军事基地网络,由美国纳税人买单,完成了全球化布局。在北非、在欧洲、在太平洋岛屿,美军工兵帮助建设可口可乐工厂,军用卡车运输着可口可乐瓶子。

对于当时的士兵而言,这一瓶黑色的糖水不仅是解渴的饮料,更是家乡的象征。这种情感寄托极其强大,以至于在战后,可口可乐顺理成章地成为了美国文化的符号。它与政界的亲密关系并非巧合,而是一种生存策略。从艾森豪威尔到后来的多位总统,可口可乐的高管总是能有效维护与政府的关系。

通过这种“伴生”策略,可口可乐敲开了一个又一个封闭市场的大门。它懂得在不同的政治环境中寻找平衡。这种长袖善舞的能力,让可口可乐超越了单纯的商业范畴。它证明了一点:在全球化早期,最有效的营销不是广告,而是跟随最强势的文化输出和物流体系进行渗透。

二战结束后,可口可乐在海外市场的占有率一度遥遥领先。这种由战争机器铺设的渠道网络,成为了竞争对手难以逾越的护城河。百事可乐后来花费了数十年时间,才通过差异化的年轻定位勉强在这一坚固的防线上撕开缺口。

郭思达时代与新可乐危机:关于品牌的试错

到了 20 世纪 80 年代,郭思达(Roberto Goizueta)的掌舵将可口可乐带入了一个新的阶段:金融化与品牌反思。

郭思达是一位极其理性的管理者,他也是后来巴菲特决定重仓可口可乐的关键人物。他上任后,开始大刀阔斧地清理非核心资产,强调股东权益回报率(ROE),并通过回购股票来提升每股收益。他将可口可乐从一家传统的饮料公司,改造成了一家受华尔街追捧的金融概念股。

然而,正是这种过度的理性,导致了 1985 年著名的“新可乐”危机。面对百事可乐在盲测中口味胜出的挑战,郭思达相信数据,决定更改配方,推出口感更甜的“新可乐”。

从纯商业逻辑看,这是一个基于市场调研的合理决策。但郭思达忽略了消费品最不理性的那一面——情感。当可口可乐试图改变配方时,消费者感到的不是味觉的提升,而是情感的背叛。每天数千个抗议电话涌入总部,人们愤怒的原因不是新可乐不好喝,而是他们认为自己的记忆被篡改了。

这场灾难最终以经典口味的回归收场,但这反而成为了可口可乐历史上的一个转折点。它让管理层深刻意识到:可口可乐的护城河不在于那 99% 的糖水,而在于那 1% 的品牌心智。消费者喝的不是饮料,是一种文化图腾。

此次危机后,可口可乐变得更加稳健,或者说更加“无聊”。它不再试图在核心产品上进行激进的创新,而是将精力集中在渠道的精细化管理和品牌的全球渗透上。它通过收购(如美汁源)、合作(如麦当劳)以及对供应链的极致优化,确立了“无处不在”的战略地位。

结语

回看可口可乐的 130 年,它并没有太多高深莫测的技术壁垒。它的胜利,归根结底是商业常识的胜利:极致的标准化、无孔不入的分销网络、以及对大众心理的精准把控。

在很长一段时间里,它完美地扮演了三种角色:首先是“标准”,它定义了碳酸饮料的工业标准,让全世界喝到的味道高度一致;其次是“避难所”,在经济萧条和战争恐惧中,它提供了一种廉价且确定的快乐,让人能短暂逃离现实;最后是“连接器”,它通过庞大的利益网络,将全球各地的瓶装商、零售商和消费者连接在一个共同的商业体系内。

如今,随着健康意识的觉醒和消费习惯的改变,碳酸饮料的黄金时代或许已经过去。可口可乐也面临着增长的烦恼,必须通过多元化(茶、咖啡、功能饮料)来寻找新的增长点。

但它所建立的那套商业制度依然有效。它证明了在商业世界里,最强大的力量不是某种黑科技,而是让一种产品变得像水一样——触手可及,且价格低廉。当一个品牌能够做到让消费者在任何时间、任何地点都能以极低的成本获得满足时,它就已经超越了商品的范畴,成为了一种基础设施。这就是可口可乐 130 年留给商业世界最大的启示。

大家都在看

-

从晚清首富到破产抄家,左宗棠为何见死不救胡雪岩? 1883年寒冬,杭州元宝街。昔日富丽堂皇的胡氏宅院,此刻站满了手持封条的官兵。一位古稀老人身着官服,背对满箱珠宝,低声对庭中那位青衣素服的落魄商人说:雪岩,今日我来,是为护你最后一线生机。”说话的老人,是 ... 商业之最02-19

-

奥运金牌背后的商业传奇:一个拉链动作如何引爆百万美元价值 在米兰冬奥会速度滑冰赛场上,27岁的荷兰名将尤塔·莱尔丹用冰刀刻下了属于自己的历史——女子1000米金牌加奥运会纪录的双重荣耀。但谁也没想到,当她颤抖着手指拉开领奖服拉链的瞬间,这场体育盛事正悄然演变为教科 ... 商业之最02-19

-

可口可乐 130 年:一种商业制度的胜利 导读它不仅是一款含糖饮料,也是商业史上极少数穿越了数个经济周期、战争与技术变革的超级样本。它之所以能从一种治疗神经衰弱的药水变成全球通用的商业语言,并非仅仅依靠神秘配方或营销创意,而在于它很早就建立了 ... 商业之最02-19

-

齐国:春秋第一霸,为何最后成了“最有钱的亡国奴”? 今天我们聊聊春秋战国诸国改革系列的第二篇——齐国在战国所有大国里,齐国是最让人想不通的一个。它最富、商业最发达、文化最繁荣、人才最多,可面对秦军,几乎不战而降。所有人都说:齐国亡于君主昏庸、忘战必危。 ... 商业之最02-19

-

标题《孙子兵法》第三篇:谋攻篇之商业战略 《孙子兵法·谋攻篇》开宗明义:“凡用兵之法,全国为上,破国次之;全军为上,破军次之。”这句跨越两千五百年的军事智慧,在当代商业战场上依然闪烁着穿透时空的光芒。商场如战场,不战而屈人之兵,方为至善至美的 ... 商业之最02-19

-

2026开年最激烈的“商战”,即将在“春晚”上演 当白酒企业集体收缩营销战线,AI应用与潮玩卡牌却争相挤上春晚舞台。2026年春晚赞助商图谱正经历代际更替:从腾讯元宝、阿里千问到字节豆包的红包大战,从追觅科技到名创优品、卡游的情绪消费破圈,这场全球收视率最 ... 商业之最02-15

-

商业航天,2026年订单最多的10家核心公司(附名单) 我国商业航天产业在2026年进入规模化建设阶段。以中国星网、G60千帆星座为代表的国家级空间工程全面推进,民营航天企业研发与发射活动持续活跃,整个行业从技术探索阶段转向批量化生产与集中交付阶段。 以下榜单内容 ... 商业之最02-15

-

知斗则修备:范蠡识破商业的终极天机,误解千年的商业顶级指南 夜观星象范蠡弃官归隐,选定天下之中的陶邑立业,并未急于逐利,而是夜观星象、深研《通玄真经》,以天象历法为根基,定下经商第一准则:知斗则修备,时用则知物。千百年来,无数人误读 “斗” 为争斗、博弈,实则大 ... 商业之最02-15

-

胖东来凭啥火出圈?它用“笨办法”抓住了商业的命门 最近,河南许昌的超市品牌“胖东来”频频登上热搜。从“委屈奖”到“神仙员工福利”,从“爆改步步高”到“人流量多到需要限流”,这家区域零售企业成了全国消费者羡慕的对象。很多人好奇:胖东来到底做对了什么?其 ... 商业之最02-15

-

92岁商业巨擘离世!他凭什么赚回350个原武商? 2026年2月13日,武汉商界的一颗巨星陨落,毛冬声先生在湖北武汉逝世,享年92岁。这位被誉为“点睛人”的商业泰斗,用七十多年的时光,将一家老旧百货打造成商业航母,留下了无数令人惊叹的传奇。回望1982年,毛冬声 ... 商业之最02-15

相关文章

- 范蠡陶邑灯下悟天道:经商首富的操作系统,只有三条

- 一瓶辣酱一生情:陶华碧与玻璃瓶厂的患难与共道破最朴素商业良知

- 胖东来创始人退休,专家:这是中国商业史上最昂贵的“信任实验”

- 价格,是商业史上最重要的武器

- 先施大厦,借光影重回青春

- 马化腾为什么能位列商业领袖之首?

- 比香奈儿还贵的“液体黄金”:你买的不是打印机,是终身收割合同

- 一张合影定输赢!特朗普被香港资本拿捏三十年藏着最狠的商业算计

- 告别盲从:用八大元素与见路不走的智慧构建你独一无二的商业模式

- 近代中医最解气的高光一战:人丹凭爱国与智慧完胜垄断日药

- 商业航天:最赚钱的是这7家公司,净利润均超10亿,多在低位

- 守拙者胜:用“通”体系拆商战里的成事逻辑,普通人照做就能赢

- 长脑子最快的方式:研究商业!想赚钱先看透这8条

- 最赚钱的事情,几千年来从来就没变过

- 请给中国商业航天一点耐心:会摔跤,但绝不向马斯克认输

- 从债务深渊到商业传奇:特朗普的逆袭密码,藏在“十倍进化法则”

- 明星「下海三件套」,让多少人血本无归?

- 真正的高手,都在光明正大地“自私”

- 博鳌论坛共话新质生产力引领酒业未来——陕西白水杜康荣膺“2025年度(行业)最具商业价值品牌”

- 98岁李嘉诚为啥能长寿?在尔虞我诈的商业世界,他修炼出一种本事

热门阅读

-

世界上最小比基尼,几根绳子也能叫比基尼 07-14

-

胡文海事件真相,以暴制暴杀了村干部等14人 07-14

-

好日子香烟价格,多款不同系列价格口感介绍 07-14

-

缅甸惊现最古老琥珀 距今一亿年价值连城 12-09