孔雀东南飞!山东科技大学最成功的决定,就是把主校区搬到了青岛

引言:

高校的发展轨迹,始终与时代浪潮同频共振。山东科技大学,这所肇始于矿业教育、曾困于地域瓶颈的学府,在2004年完成了一次改写命运的迁徙——主校区从泰山脚下的泰安迁至黄海之滨的青岛。这场跨越三百公里的“山海之跃”,不仅冲破了地理空间的局限,更让这所老牌高校驶入了高质量发展的快车道。

第一章 溯源:煤海学府的历史叩问

山东科技大学的文脉可追溯至1951年成立的洪山煤矿工业学校,历经山东矿业学院、山东科技大学等发展阶段,逐步成为矿业人才培养的重镇。然而,上世纪90年代末,随着高等教育扩招浪潮的到来,泰安老校区仅千亩的土地面积与陈旧设施,已难以承载万人规模的办学需求。据学校档案记载,彼时实验室人均使用面积不足国家标准的60%,图书馆藏书量缺口达30万册,硬件瓶颈如同枷锁,桎梏着这所工科院校的学科拓展与科研创新。

面对“生存还是发展”的抉择,校领导班子以“跳出泰山看发展”的魄力启动迁校计划。从济南到青岛,选址团队历时三年踏查十余处地块,最终将目光锁定在青岛西海岸——这座以“海洋经济”“创新高地”为标签的城市,不仅拥有便捷的海陆空交通网络,更能为学校提供对接国家海洋战略、融入区域经济的天然沃土。

第二章 蝶变:海滨新城的创新引擎

2004年9月,首批万名师生入驻青岛校区。这片占地3000余亩的新校园,以“山海相拥、开放融合”的规划理念,建成了当时国内高校中领先的数字化图书馆、国家级实验教学示范中心,以及可容纳万人的科创园区。物理空间的拓展,为学科破壁提供了可能:

- 学科建设:依托青岛海洋产业优势,学校在保持矿业工程、安全科学等传统学科国内领先的同时,重点布局海洋技术、人工智能等新兴领域,形成“矿业+海洋+信息”的学科生态。2023年软科排名显示,其矿业工程学科连续五年位居全国前三,海洋科学学科跻身全球前400强。

- 科研突破:迁校以来,学校牵头承担国家重点研发计划项目28项,在深部矿井灾害预警、海底矿产资源开发等领域斩获国家科技进步奖7项。2022年,其与青岛海洋科学与技术试点国家实验室共建的“海洋地质工程研究中心”,成功破解了深海钻井平台稳定性难题,相关成果登上《Nature》子刊。

- 人才培养:依托青岛的区位优势,学校与海尔、海信等企业共建87个实习基地,毕业生就业率连续十年保持在92%以上,其中30%投身国家能源战略与海洋经济一线,涌现出“中国青年五四奖章”获得者、深海探测专家等一批行业翘楚。

第三章 启示:变革时代的生存哲学

站在迁校二十周年的节点回望,山科大的蜕变绝非地理位移的偶然成功,而是一场系统化的发展战略重构:

- 锚定区域特色:主动对接青岛“海洋强国”战略支点定位,将学科建设与城市产业需求深度绑定,形成“校地共生”的发展范式;

- 打破路径依赖:从单一矿业特色转向多学科协同,通过“传统工科升级+新兴学科培育”的双轨模式,完成从行业院校到综合性大学的转型;

- 激活创新基因:建立“产学研用”一体化机制,在青岛高新区设立技术转移中心,近三年转化专利成果432项,直接服务地方经济产值超50亿元。

如今的山东科技大学,已从“煤海深处的教育符号”蜕变为“海滨新城的创新地标”。其钟楼广场上镌刻的“惟真求新”校训,恰如这场迁徙的精神注脚——在时代洪流中,唯有敢于打破固有格局、以变革回应挑战的组织,才能在历史转折处找到属于自己的航道。

结语:

当清晨的第一缕阳光掠过青岛校区的观海长廊,这座与城市共生共荣的学府仍在续写新的故事。从泰山到黄海的跨越,不仅是地理坐标的改写,更是一所大学对教育本质的深刻诠释:教育的生命力,永远存在于对未知的探索、对局限的突破,以及与时代同频共振的勇气之中。这或许正是山东科技大学迁校之路,留给中国高等教育最珍贵的启示。

大家都在看

-

为啥说社会主义制度最科学?这三个日常细节,戳中每个普通人! 提起“社会主义制度”,可能有人觉得太抽象,其实它藏在咱们每天的生活里,是真真切切让普通人受益的“科学设计”。为啥说它是人类社会迄今为止最科学的制度?不是空喊口号,而是实实在在解决问题、贴合人心。首先, ... 科技之最01-25

-

科技的光,该照向何方? 写字楼里的送餐机器人正灵活地穿梭于电梯间,它们精准地停在每个工位前,完成一次毫无差错的配送。不远处,无人快递车在马路上规整地行驶,车厢里装着人们网购的各式商品。这一幕幕看似科幻的场景,如今却已成为我们 ... 科技之最01-25

-

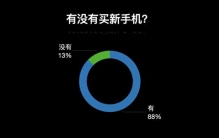

雷科技编辑部2025:没人追新iPhone,但买了这些「真香」产品 春节即将到来,在这种辞旧迎新的时候,也是大家做年度复盘的最好时机。过去一个月里,雷科技已经发布了多个企业、行业的年度回顾和盘点。而作为年度盘点中的保留环节,接下来该盘点一下雷科技编辑部小伙伴今年买了些 ... 科技之最01-25

-

麦克斯韦方程组与电磁学:科学史上最伟大的公式之一 大家好,我是你的科学史探索者。今天我们要穿越时空,走进一段令人震撼的科学革命——麦克斯韦方程组的诞生,以及它如何彻底改变了我们对电磁世界的认知。这不仅仅是一组数学公式,更是一扇开启现代科技大门的钥匙, ... 科技之最01-25

-

中国科技正高速崛起,但距离全球顶尖还有多远? 在过去的几个月里,从中兴芯片制造突破到核聚变研发进展,中国科技一次次被推到风口浪尖。网络上常见两种声音:有人大肆称中国已令世界震惊,也有人悲观地认为中国仍旧脆弱。这种截然相反的观点,恰好暴露了大众对科 ... 科技之最01-24

-

交付破10万!智己LS6铸就科技平权标杆,LS8携热望而来 今日,上汽集团旗下高端电动品牌智己汽车传来重磅消息:旗下热销车型LS6累计交付量已成功突破10万辆大关。与此同时,品牌宣布即将正式官宣新一代旗舰车型——智己LS8,引发市场高度期待。LS6:10万车主认证,科技平 ... 科技之最01-24

-

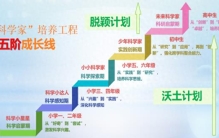

一核五阶多维:让县域孩子的科学梦想破土而出 “为什么有的树叶在秋天会变黄而有的树叶不会变黄呢?”“为什么机器人能够听懂我们说的话呢?”“为什么同一种蔬菜在太空里种植和在地球上种植的结果不一样呢?”孩子们心中这些天马行空的疑问,正是科学教育最珍贵 ... 科技之最01-24

-

中国量子科技有多强?若继续打破西方垄断,将引起新一轮科技革命 前言量子科技,这个看似神秘的技术领域,在悄悄改变着世界的格局。十年前,中国在很多高科技领域还是个跟跑者,现在在量子科技这个前沿赛道上跑到了第一梯队。从“九章”量子计算机的问世,到星地量子通信的实现,再 ... 科技之最01-23

-

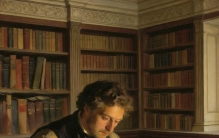

从装订学徒到电学之父:法拉第与改变世界的科学传奇 在科学史上,很少有人能像迈克尔·法拉第那样,以卑微的出身铸就辉煌的成就,用纯粹的热爱改写人类文明的轨迹。这位19世纪最伟大的物理学家、化学家,从一名普通的装订学徒起步,凭借对科学的执着追求与惊人天赋,发 ... 科技之最01-23

-

牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇 大家好!今天我们要探讨的是两位站在物理学巅峰、用智慧重塑世界的伟大科学家——牛顿和爱因斯坦。他们不仅仅是科学的探索者,更是人类认知的开拓者。他们的科学成果,深刻地揭示了世界的本源、现在和未来,成为人类 ... 科技之最01-23

相关文章

- 牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇

- 【好评中国】河声丨科技“丰收年”里,读懂中国,看见未来

- 红魔11 Air上手:无孔直屏+实体风扇,游戏手机卷向新赛道

- 一克千金!造火箭卫星离不开的“黑科技”,曾被日美垄断

- 以系统思维加快高水平科技自立自强

- 投票啦!科研最美瞬间等你来选!

- 中国科学院院士、西湖大学校长施一公到访重庆一中,为师生讲述“生命科学之美”

- 华天科技:全球第六的练成与代价——买来的技术与长不出的能力

- 壁仞科技崛起背后:“第一猎头”全球挖人

- 中国制造重机枪时,因一个低级的错误,却意外造就世界之最

- 4000年前的史前黑科技:龙山文化三大未解之谜,至今无人能复刻

- 为何西方都认为中国最强盛的并非汉唐而是拥有先进科技的此朝

- 解码“生命科学之美”!施一公院士走进重庆八中

- 欧拉:数学史上的百科全书,开启现代科学的黄金钥匙

- xAI“格罗克”深度伪造色情图像诉讼是美国科技伦理最棘手的问题

- HBM风口下,通富微电、华天科技、长电科技 深科技谁最值得关注?

- 珠海神话:中国最牛民办大学之一的大学(珠海科技学院)如何炼成

- 2025:中国科技引爆全球!12个月改写人类命运,未来已来

- 甘肃酒泉,到底骗了多少人?居然拥有 10 个 “世界之最”!

- 中国量子异军突起,或将引爆新一轮科技革命

热门阅读

-

万事胜意不能乱说的原因?告诉你万事胜意该对谁说 12-09

-

科威特第纳尔为什么那么值钱?比美元值钱的货币盘点 12-22

-

撕心裂肺十大催泪情歌,10首哭到崩溃的歌曲 12-24

-

不敢公布马航真实原因,内幕曝光简直太惊人! 12-25

-

陈百强什么原因怎么走的,陈百强85事件是什么 01-05

-

麻将公式一定要背下来,麻将手气背转运小妙招 01-19