说你不行,你就不行!我国科技实力强,咋就不给理工类诺贝尔奖?

声明丨本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注数据来源及截图,请知悉。

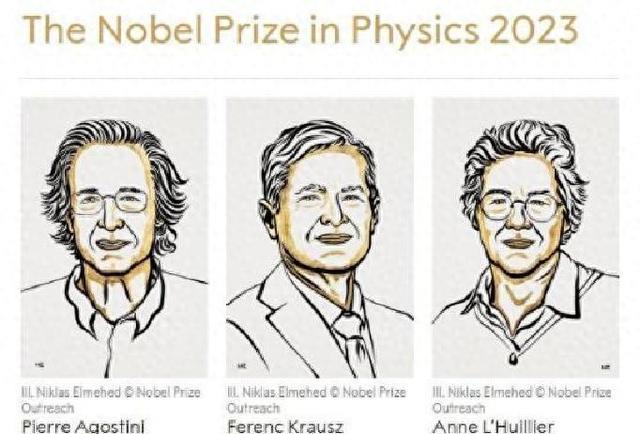

走进2024年,诺贝尔奖依然是科技殿堂最亮眼的“荣誉勋章”,几乎所有国家的科学家都会被这个奖项吸引过去。高铁速度常看见,5G信号显示满格,火箭也没少上天,可要再说“中国有多少个理工类诺贝尔奖得主”,话头一转,大家都开始避开视线,气氛微妙得很。诺奖难道天生就只属于别人家?这问题,谁来拍板说个明白。

科研投入这方面,情况就像大兴土木,房子盖到一半钱不够,连着天花板都悬在那里。“经费到哪里去了?”经常是实验室里最伤感的话。自2000年以来,好多资金优先流向国防建设、铁道基建这些“硬基础”,学术圈倒在单独等消息。像中科院申请大科学装置,批一次钱好比摇一次号,众多课题一个**预算表**上写着“待审批”,时间一挪动就是三年五载,这味儿,有点苦。

也不是没人想一步到位,但粒子对撞机、深空望远镜随便哪个设备都要几亿元。科研机构领导的算盘珠子都快磨平了,有设备无设备之间,差了一个时代。手里没有进口的关键零部件,项目只能暂停;一年一年等,谁不灰心?网上数得出来的大项目排队进度,早被欧美限制死死地。眼瞅着美国一纸文件、欧洲“技术门槛”又提高了。不是没人努力,是真有阻力。外国控诉知识产权,但关键专利掌握在他们手里,他们握住阀门,谁敢不服气。

论文发表还有点讽刺。SCI、Nature、Cell成了“主场”,几乎全是英文,手感稍差一点,门槛立马高两层。欧美实验室的本科生,直接读文献;咱这边师生,先把辞典翻一遍,“啃英文”成了日常。翻译软件不是万能的,有些术语干脆无从对应。其实不少好点子唯有用母语表达才通透,可落笔英文,显得“生吞活剥”,味道全没了。

留学是一条突破口,总量上越来越多中国学生去美国、德国深造,但能留下多少真正的基础科学人才?“脑流”一词常见无非是权衡利弊。有人选择回国,有人最终落户海外。到了论文还得在SCI期刊争发表,有些脑袋灵活的直接拉个跨国团队,把“不对等”做成了合作。可操作起来,还是拼认知拼资源。

很多人举屠呦呦那位老前辈,青蒿素那个故事大家耳熟能详,用了将近半辈子才等来认可。后人瞧着金灿灿的奖章,其实更应看到她很长一段时间没有条件、没有资源全靠冷板凳熬出来的细节。青蒿素在70年代国内刚立项时,实验仪器匮乏。屠呦呦兑现成果,真不是一代人的事。跟量子通信、核聚变这些所谓“高精尖”相比,青蒿素看起来甚至朴素。但国际学界到底认了实力。

近年国内大科学装置一上马,量子反常霍尔效应、铁基超导、驱动中微子振荡,听起来都挺神秘。审稿人一开始实际顾忌一大堆,有时所谓学术“圈子”客气中带着防备。技术上已经走进全球第一梯队,但想进“诺奖俱乐部”,还真得等东风。谁说不是某种隐形门槛?但这事说破了有意思吗?

其实也难怪。欧美若不设防,大量新兴国家的成果涌进来,原先的地位就不稳了。近年,国内院士团队用自研设备,“啃硬骨头”啃了几年终于出结果,相关论文被引用率逐步爬升,事实上已经影响他们原本的理论体系。有传言说“国际评奖委员会悄悄换标准”,是真是假不得而知,但诺贝尔奖长期被欧美院校主导,评审机制本身就有历史惯性。比如,材料学某团队第一次递材料被搁置七年,直到后续多国复议才被采纳,等来结论,热潮都快过去了。那科学家图什么,是认同吗?倒也不一定有人能给个答案。

基础科研大多是“无用投资”,短期难见回报。现在有政策支持、专项基金增多,但很多新项目花几年到十几年也未必有结果。其实有时候投入多,产出反而更慢。理由很难说明白。实操数据能说明问题,比如过去十年中国自然科学基金项目年均增长13%,可诺贝尔奖大奖依旧没多少。是不是只能说明理论、创意与西方距离还差不少?这个问题一时半会还解不开。

说到底,科研投入多少是一回事,影响还有社会整体对基础科学耐心。这东西说了好几代人,听着平常,但真正到选择科研用一年、两年甚至十年做一件事时,大部分年轻人还是更在意眼前“现实收益”。有博士坦言:三十七八岁还在啃项目,晋升和生活压力都在,怎么心无旁骛做纯理论研究?好像确实挺闹心。

诺贝尔奖不一定是所谓“终极目标”,但它代表国际标准。得不得奖影响多少资金、合作、人才流动,说没有利益关系是假的。某些团队技术成果国外早就用在新药开发、芯片架构,但最后专利归属始终明写是外国人的,大名甚至挂不到榜单上。有没有点不公平?值得琢磨。

有研究者提过,诺贝尔奖评审标准越来越“综合”,对作者合作背景和机构认可度权重不断加大,光有“新理论”还不够。中国团队投入全球四大基础科学领域数量持续提升,成果认可度却始终有个“慢点头”。像某些中小型高校已经在新型半导体、拓扑材料等领域率先领跑,英文论文评审过程之麻烦,可不是三言两语能说清。故意拖延?也不少见,这话倒不好说。但现实是“出洋再认证”成了默认规定,好用不好用暂时说不清。

种种评价标准之下,有的科学家原本坚持基础理论,后期转去技术转化或者直接搞应用,“多元方向”本身就容易分心。再说理工领域一旦靠大设备、大团队,个人色彩越来越弱。到底以团队成果算,还是以个人创新算,其实诺贝尔奖现在也拿不准。有点像那种“大家一起爬山,谁走到前头却看不见”。

再扯远些,中国近二十年基础科学论文产出量已排世界第二,是不是能反超欧美?有机构数据统计,2023年中国全球高被引论文数量占比达27%。但高产和高质到底哪个重要,科研圈争论不断。例如曾经预期某理论体系有望实现“弯道超车”,最后关头国外同行先发成果,依然抢占了话语权;但转念一想,中国研究员的合作网络其实扩展很快,甚至拿到美欧机构资金,不就代表国际主流认可了吗?说到底,这标准也变来变去,说确切点谁肯定得罪人。

当然,还有人觉得资源分配更重要。比如说有学者建议,“国家应更聚焦少数关键领域深耕十到二十年”,不要“一窝蜂”。但多元投入也有好处,可以避免学术寡头。实际操作里,两种声音几乎难对齐。科技界的意见不太统一,有人认为,基础研究更需要绝对耐心,有人觉得创新最快的往往是应用场景。这样分歧,其实跟诺奖评选时的口味变换如出一辙。

顺着这个脉络看,诺贝尔奖背后其实牵扯到社会、制度、认知等多重因素。有人觉得是欧美高校圈子太封闭,还有观点说国内学科评价机制过于注重量化。也有说法指出,国际交流主导权还在西方,重大项目过程不公开。前几年科创板上市潮推动部分高校转向商业科技,一些“基础理论”因此放慢了步子。漏洞在哪里?谁也讲不利索。

但话说回头,诺贝尔奖是标志,不是终点。科研推动文明进步,有没有奖牌其实拎不清那么重要。看新闻说量子通信新进展、可控核聚变实现阶段成果,难道大陆就没人会坚持基础研究?未来二十年会不会就是中国人抢下更多大奖?现在没人说得准。话说到这儿,也是两头难为,科学就该是这样吗?

数据来源:(附截图)

1. 中国自然科学基金委员会2022-2023年度报告

2. ClarityScience期刊数据库全球高被引论文数量排名

3. 2024年X实验室项目公开信息

4. 2023年中国科学院年度数据分析

5. “诺贝尔奖评审最新趋势分析”.《科学时报》,2023年第7期

大家都在看

-

为啥说社会主义制度最科学?这三个日常细节,戳中每个普通人! 提起“社会主义制度”,可能有人觉得太抽象,其实它藏在咱们每天的生活里,是真真切切让普通人受益的“科学设计”。为啥说它是人类社会迄今为止最科学的制度?不是空喊口号,而是实实在在解决问题、贴合人心。首先, ... 科技之最01-25

-

科技的光,该照向何方? 写字楼里的送餐机器人正灵活地穿梭于电梯间,它们精准地停在每个工位前,完成一次毫无差错的配送。不远处,无人快递车在马路上规整地行驶,车厢里装着人们网购的各式商品。这一幕幕看似科幻的场景,如今却已成为我们 ... 科技之最01-25

-

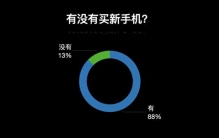

雷科技编辑部2025:没人追新iPhone,但买了这些「真香」产品 春节即将到来,在这种辞旧迎新的时候,也是大家做年度复盘的最好时机。过去一个月里,雷科技已经发布了多个企业、行业的年度回顾和盘点。而作为年度盘点中的保留环节,接下来该盘点一下雷科技编辑部小伙伴今年买了些 ... 科技之最01-25

-

麦克斯韦方程组与电磁学:科学史上最伟大的公式之一 大家好,我是你的科学史探索者。今天我们要穿越时空,走进一段令人震撼的科学革命——麦克斯韦方程组的诞生,以及它如何彻底改变了我们对电磁世界的认知。这不仅仅是一组数学公式,更是一扇开启现代科技大门的钥匙, ... 科技之最01-25

-

中国科技正高速崛起,但距离全球顶尖还有多远? 在过去的几个月里,从中兴芯片制造突破到核聚变研发进展,中国科技一次次被推到风口浪尖。网络上常见两种声音:有人大肆称中国已令世界震惊,也有人悲观地认为中国仍旧脆弱。这种截然相反的观点,恰好暴露了大众对科 ... 科技之最01-24

-

交付破10万!智己LS6铸就科技平权标杆,LS8携热望而来 今日,上汽集团旗下高端电动品牌智己汽车传来重磅消息:旗下热销车型LS6累计交付量已成功突破10万辆大关。与此同时,品牌宣布即将正式官宣新一代旗舰车型——智己LS8,引发市场高度期待。LS6:10万车主认证,科技平 ... 科技之最01-24

-

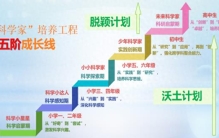

一核五阶多维:让县域孩子的科学梦想破土而出 “为什么有的树叶在秋天会变黄而有的树叶不会变黄呢?”“为什么机器人能够听懂我们说的话呢?”“为什么同一种蔬菜在太空里种植和在地球上种植的结果不一样呢?”孩子们心中这些天马行空的疑问,正是科学教育最珍贵 ... 科技之最01-24

-

中国量子科技有多强?若继续打破西方垄断,将引起新一轮科技革命 前言量子科技,这个看似神秘的技术领域,在悄悄改变着世界的格局。十年前,中国在很多高科技领域还是个跟跑者,现在在量子科技这个前沿赛道上跑到了第一梯队。从“九章”量子计算机的问世,到星地量子通信的实现,再 ... 科技之最01-23

-

从装订学徒到电学之父:法拉第与改变世界的科学传奇 在科学史上,很少有人能像迈克尔·法拉第那样,以卑微的出身铸就辉煌的成就,用纯粹的热爱改写人类文明的轨迹。这位19世纪最伟大的物理学家、化学家,从一名普通的装订学徒起步,凭借对科学的执着追求与惊人天赋,发 ... 科技之最01-23

-

牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇 大家好!今天我们要探讨的是两位站在物理学巅峰、用智慧重塑世界的伟大科学家——牛顿和爱因斯坦。他们不仅仅是科学的探索者,更是人类认知的开拓者。他们的科学成果,深刻地揭示了世界的本源、现在和未来,成为人类 ... 科技之最01-23

相关文章

- 牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇

- 【好评中国】河声丨科技“丰收年”里,读懂中国,看见未来

- 红魔11 Air上手:无孔直屏+实体风扇,游戏手机卷向新赛道

- 一克千金!造火箭卫星离不开的“黑科技”,曾被日美垄断

- 以系统思维加快高水平科技自立自强

- 投票啦!科研最美瞬间等你来选!

- 中国科学院院士、西湖大学校长施一公到访重庆一中,为师生讲述“生命科学之美”

- 华天科技:全球第六的练成与代价——买来的技术与长不出的能力

- 壁仞科技崛起背后:“第一猎头”全球挖人

- 中国制造重机枪时,因一个低级的错误,却意外造就世界之最

- 4000年前的史前黑科技:龙山文化三大未解之谜,至今无人能复刻

- 为何西方都认为中国最强盛的并非汉唐而是拥有先进科技的此朝

- 解码“生命科学之美”!施一公院士走进重庆八中

- 欧拉:数学史上的百科全书,开启现代科学的黄金钥匙

- xAI“格罗克”深度伪造色情图像诉讼是美国科技伦理最棘手的问题

- HBM风口下,通富微电、华天科技、长电科技 深科技谁最值得关注?

- 珠海神话:中国最牛民办大学之一的大学(珠海科技学院)如何炼成

- 2025:中国科技引爆全球!12个月改写人类命运,未来已来

- 甘肃酒泉,到底骗了多少人?居然拥有 10 个 “世界之最”!

- 中国量子异军突起,或将引爆新一轮科技革命

热门阅读

-

万事胜意不能乱说的原因?告诉你万事胜意该对谁说 12-09

-

科威特第纳尔为什么那么值钱?比美元值钱的货币盘点 12-22

-

撕心裂肺十大催泪情歌,10首哭到崩溃的歌曲 12-24

-

不敢公布马航真实原因,内幕曝光简直太惊人! 12-25

-

陈百强什么原因怎么走的,陈百强85事件是什么 01-05

-

麻将公式一定要背下来,麻将手气背转运小妙招 01-19