清华大学教授刘兵:这本书写的不是科学前沿,而是最基本、最有价值的东西

科普界有个说法:“哪里有科学,哪里就有刘兵。”清华大学科学史系教授刘兵是个多面手,他的研究涉及科学史、科学传播、科学与艺术、环境伦理学甚至女性主义等领域,这也基于他大量的阅读。

作为一个多栖科学史学者,在采访中,刘兵讲述了对他影响最大的一本书。以下为刘兵的口述。

好与不好才是评价标准

我想先说说新书与旧书的概念。一般来说,新书是指刚刚出版的书,那么旧书就是出版得比较早的书,但是这里可能还有一种情况,就是旧书最初的出版时间比较早,但后来不断地再版。

如今,我们往往只看到各种新书的信息,因为新书在图书市场更有吸引力、有关注度,也就更有经济效益。但新书里比较一般的、没什么营养的书的比例也高。其实旧书也是一样,只不过出版时间比较早,但能留下来成为经典的书都是经过了时间的沉淀和选择的。

有些旧书,因为许多人读了觉得有意思、有感悟、有收获,因而通过口口相传地流传下来。有了这个市场之后,自然就有出版商愿意再版,有些旧书从而被称为“经典”。

也许,有些经典在现实中并没有多少人实际在读,可能因为种种原因让人读不懂或不好读,比如《尤利西斯》。但因为许多研究者认为其有价值,从而将其建构成经典,于是就进入了许多人会知道、一些人会出于各种原因而购买但并不真正阅读、出版商又一直不断重印的循环。

还有,因为某部作品确实有开创性,尽管由于后续的发展变化而不再适应新的阅读习惯和现实需求,后来的人们几乎不太去读,但也还是会承认其经典的地位——科学领域中牛顿的《自然哲学之数学原理》恐怕就属此例吧。

对于那些实际上还被经常阅读的经典,我觉得还有另外一个特点,就是它们存在着人们对之进行解读的可能性,不同的读者在其中会获得不同的感受、发现和收获。总之,我承认要严格地定义何为经典,以及解释一部著作为什么会成为经典,这确实是一个极为困难的任务。

所以新旧也不是一个绝对的概念,在我看来,好与不好才是评价一本书的标准。

出于工作的需要,有些书是经常需要重温的。对我来说,像科学史、科学文化之类的一些经典著作是反复看的。我在这方面有一点突出的感受是,很多书在不同的年龄段阅读时,会有不同的理解和思考,应该说这也是经典著作的重要特点之一,所以有重温的必要。对于非工作需要的休闲阅读,其实我也有很多的书想重读,但限于时间,基本上这还只是一个美好而难以实现的理想。

我指导学生做研究、写论文的时候就会经常有这样一种感受,其实学生们是在不断地成长进步的,就思想和理解而言,这种进步是很微妙的。你会发现前后不同时期,我和他们说的话是差不多的,但是他们读书的情况和思考的情况都是随着时间有变化的。在不同的时期,书里同样的一句话对他们产生的影响是不一样的。

我觉得读书对我来说还有一个功能,就是帮助我去识别并筛选朋友圈、认识新朋友。我经常会遇到这样的情况,突然间读到一本特别让人心动的好书,想立即推荐给我的朋友。结果我发现不同的朋友对我的推荐的反应不太一样,有的深有同感,有的则不以为然。通过书籍,可以给朋友做一个分类。

科普书像侦探小说

40多年前,我曾经读过一本科普书,当时一读就觉得特别有趣,是美国科学家乔治·伽莫夫写的。他写的科普书不多,但确实本本都不错。我当时读的那本叫《从一到无穷大》,是科学出版社出版的。我觉得它绝对是经典,在科普书中最有代表性。它写的并不是科学的前沿,而是最基本、最有价值的东西。

那是1978年,我刚上大学一年级,当时刚刚恢复高考,但即使在北京大学物理系,可以让学生们自由阅读的课外读物也少得可怜。记得还是在上高等数学课的时候,一位教微积分的数学老师认真地向我们推荐了这本刚刚出版了中译本的科学名著,并对之赞不绝口,建议我们最好都能找来读一读。

在老师的推荐下,我开始阅读此书。我已经记不清当时究竟是从图书馆借来的,还是从书店买来的,反正后来在我的书架上一直保留着这本书。第一次读这本书,我根本没想到一本科普书竟会如此吸引人,就像是在读侦探小说,一个晚上手不释卷、一气呵成将此书匆匆地读了一遍。当然,对于这样一本好读而且引人入胜的书,只读一遍显然是不够的,于是后来又读过几遍。

直到今日,我仍然认为《从一到无穷大》这本书是我读过的最好的科普书。这本书无论从作者的身份背景,还是从其写作的水准来说,在诸多的科普著作中,也都可以说是超一流的,连译者的文笔也颇为流畅,极有文采。

伽莫夫是俄裔美籍科学家,在原子核物理学和宇宙学方面成就斐然,如今在宇宙学中影响最为巨大的“大爆炸” 理论,就有他的重要贡献,甚至于在生物遗传密码概念的提出上,他也是先驱者之一。早年在哥本哈根随玻尔学习时,他就在玻尔的弟子中以幽默机智著称,从他的著作中,我们可以看出其深厚的科学修养和人文修养。他的科普作品虽然远远没有阿西莫夫等科普作家的那么多,却本本都有其自身特色,并且拥有大量读者。

伽莫夫用数学的1和∞将全书贯穿起来,从基本的数学知识谈起,用大量有趣的比喻,重点阐述了爱因斯坦的相对论和四维时空结构,讨论了人类在认识微观世界(如基本粒子、基因等)和宏观世界(如太阳系、星系等)方面的成就。他通过讲述一个个妙趣横生甚至脑洞大开的故事,结合生动有趣的插图,让读者充分领略现代科学的魅力。

伽莫夫从数学讲起,再走入空间,接着又进入高深莫测的“物理王国”。伽莫夫还从广义相对论所揭示的“宇宙大图景”,转而不断地缩小尺度,带领读者进入一个神奇的“微观世界”。在这个领域中,古代炼金术师和希腊哲学家在为“火的秘密”和“原子”争论不休,而20世纪的科学家们则在思考和观察分子、原子的结构。

在共同探索生命之谜的过程中,伽莫夫从细胞的结构和功能,细胞的分裂和生命体的发育,一直说到遗传和基因的秘密。之后,他还用超远距离的目光审视我们身处的地球、太阳系、银河系直至未知的宇宙边界。

在相当长的一段时间中,我们的科普界似乎有一种很流行的观念,即认为好的科普著作,就在于以通俗的语言准确地向普通读者讲清科学道理。当然,这也是一种类型的科普,但不是唯一的种类,更不是科普的最高境界。作为一本优秀的科普著作,语言的通俗和科学概念的准确只是最起码的必要条件,甚至于连趣味性都可归入此列,除了这些基本要求之外,真正优秀的科普著作应该能向读者传达一种精神、一种思考的方法,能带给读者一种独特的视角,以及一种科学的品位和人文的观念。要达到这些标准,就对科普作家提出了更高的要求。在《从一到无穷大》这本书中,我们完全可以看到这些特征。

科学教人求真、使人深刻

这么多年,这本书确实也在不断地再版,我还给最先出版这本书的出版社策划了这本书的纪念版。

在这本书的纪念版里,除了这本书本身的内容之外,也加入了一些其他的材料,包括各方对这本书的评价等有关信息,不同版本的封面,作者、译者回忆谈话等文章。

清华大学一直有一个传统,本科新生在收到录取通知书的同时,会收到来自清华校长的赠书。2018年,校长邱勇选取的赠书便是《从一到无穷大》。邱勇在致新生的信中引用物理学家爱因斯坦的话:“科学的不朽的荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”科学教人求真,也使人深刻,科学是推动人类文明进步的动力源泉。他向全体2018级本科新生发出号召,希望同学们在入学报到前认真读完这本书,并在入校后与老师和同学们分享读书心得,同时学习科学的思维方法,培养科学的精神,并在实践中不断提升科学素养,更好地认识世界、把握未来。

多年以后,我对《从一到无穷大》这本书中的大部分具体内容记忆已经有些模糊了,但在初次阅读时的那种感受记忆犹新。正像一位物理学家曾有些开玩笑般讲的那样,所谓素养,就是当你把所学的具体知识都忘记后所剩下的东西。确实,如果你在阅读时能够真正动些脑筋,能够体会到作者写作的匠心,能够意会到一种独特的东西,感觉到一种魅力,那么,即使没有百分之百地读懂《从一到无穷大》这本书,也仍然会有很大的收获,甚至于比读懂或背下了一些迟早会淡忘或过时的具体科学知识收获更大,这就是素养的提升。

科学人文是一种生活方式

说到经典,我们往往想到的都是人文社科类的书籍,而不是自然科学类,我觉得这是正常的现象。

如果把所有书大致分为两种——人文著作和学术著作,前者可看作一个人在语言表达、艺术交流方面所应具有的基本素养,后者则是在学习专业知识和思维方式,两者不具有等同性。

从性质上来说,人文和科学是有很大的差别的。人文书的历史更悠久,而且它讨论的很多问题其实并没有一个单一的、唯一的、固定不变的答案,那么,成为经典的书,往往是因为它在特定的时期最先有一些洞见、有一些新的概念、有一些创造、有一种启发性的价值,成为后续理解、思考这类问题的结构性的基础。

对于科学书,从它的发展和应用的角度来说,它们讨论的内容是不断地在更新的,而且在一个特定的时期内,有大家共同关注的观点和话题。从这个意义上来说,读科学的经典,其实是为了追溯某些科学观的历史的变化、其背后的文化考虑、科学史的研究焦点等。如果你只是从直接工作的需求来说,科学经典的影响并不是特别大。

我做的科学史研究便是科学与人文的结合,因为我一直对科学史这种与原来的科学背景既有交叉又有很强人文色彩的学科有兴趣。关于学术生涯,我和上海交通大学讲席教授江晓原曾经说,我俩都是做科学史的,从兴趣和爱好来说,我俩的背景是相通的,与其说我们热爱、追求的是一种具体的学科,倒不如说我们追求的是一种生活方式,而且只有通过阅读,才有可能帮助我们实现想要的生活。

栏目主编:顾学文

大家都在看

-

为啥说社会主义制度最科学?这三个日常细节,戳中每个普通人! 提起“社会主义制度”,可能有人觉得太抽象,其实它藏在咱们每天的生活里,是真真切切让普通人受益的“科学设计”。为啥说它是人类社会迄今为止最科学的制度?不是空喊口号,而是实实在在解决问题、贴合人心。首先, ... 科技之最01-25

-

科技的光,该照向何方? 写字楼里的送餐机器人正灵活地穿梭于电梯间,它们精准地停在每个工位前,完成一次毫无差错的配送。不远处,无人快递车在马路上规整地行驶,车厢里装着人们网购的各式商品。这一幕幕看似科幻的场景,如今却已成为我们 ... 科技之最01-25

-

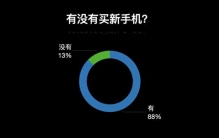

雷科技编辑部2025:没人追新iPhone,但买了这些「真香」产品 春节即将到来,在这种辞旧迎新的时候,也是大家做年度复盘的最好时机。过去一个月里,雷科技已经发布了多个企业、行业的年度回顾和盘点。而作为年度盘点中的保留环节,接下来该盘点一下雷科技编辑部小伙伴今年买了些 ... 科技之最01-25

-

麦克斯韦方程组与电磁学:科学史上最伟大的公式之一 大家好,我是你的科学史探索者。今天我们要穿越时空,走进一段令人震撼的科学革命——麦克斯韦方程组的诞生,以及它如何彻底改变了我们对电磁世界的认知。这不仅仅是一组数学公式,更是一扇开启现代科技大门的钥匙, ... 科技之最01-25

-

中国科技正高速崛起,但距离全球顶尖还有多远? 在过去的几个月里,从中兴芯片制造突破到核聚变研发进展,中国科技一次次被推到风口浪尖。网络上常见两种声音:有人大肆称中国已令世界震惊,也有人悲观地认为中国仍旧脆弱。这种截然相反的观点,恰好暴露了大众对科 ... 科技之最01-24

-

交付破10万!智己LS6铸就科技平权标杆,LS8携热望而来 今日,上汽集团旗下高端电动品牌智己汽车传来重磅消息:旗下热销车型LS6累计交付量已成功突破10万辆大关。与此同时,品牌宣布即将正式官宣新一代旗舰车型——智己LS8,引发市场高度期待。LS6:10万车主认证,科技平 ... 科技之最01-24

-

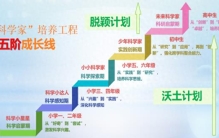

一核五阶多维:让县域孩子的科学梦想破土而出 “为什么有的树叶在秋天会变黄而有的树叶不会变黄呢?”“为什么机器人能够听懂我们说的话呢?”“为什么同一种蔬菜在太空里种植和在地球上种植的结果不一样呢?”孩子们心中这些天马行空的疑问,正是科学教育最珍贵 ... 科技之最01-24

-

中国量子科技有多强?若继续打破西方垄断,将引起新一轮科技革命 前言量子科技,这个看似神秘的技术领域,在悄悄改变着世界的格局。十年前,中国在很多高科技领域还是个跟跑者,现在在量子科技这个前沿赛道上跑到了第一梯队。从“九章”量子计算机的问世,到星地量子通信的实现,再 ... 科技之最01-23

-

从装订学徒到电学之父:法拉第与改变世界的科学传奇 在科学史上,很少有人能像迈克尔·法拉第那样,以卑微的出身铸就辉煌的成就,用纯粹的热爱改写人类文明的轨迹。这位19世纪最伟大的物理学家、化学家,从一名普通的装订学徒起步,凭借对科学的执着追求与惊人天赋,发 ... 科技之最01-23

-

牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇 大家好!今天我们要探讨的是两位站在物理学巅峰、用智慧重塑世界的伟大科学家——牛顿和爱因斯坦。他们不仅仅是科学的探索者,更是人类认知的开拓者。他们的科学成果,深刻地揭示了世界的本源、现在和未来,成为人类 ... 科技之最01-23

相关文章

- 牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇

- 【好评中国】河声丨科技“丰收年”里,读懂中国,看见未来

- 红魔11 Air上手:无孔直屏+实体风扇,游戏手机卷向新赛道

- 一克千金!造火箭卫星离不开的“黑科技”,曾被日美垄断

- 以系统思维加快高水平科技自立自强

- 投票啦!科研最美瞬间等你来选!

- 中国科学院院士、西湖大学校长施一公到访重庆一中,为师生讲述“生命科学之美”

- 华天科技:全球第六的练成与代价——买来的技术与长不出的能力

- 壁仞科技崛起背后:“第一猎头”全球挖人

- 中国制造重机枪时,因一个低级的错误,却意外造就世界之最

- 4000年前的史前黑科技:龙山文化三大未解之谜,至今无人能复刻

- 为何西方都认为中国最强盛的并非汉唐而是拥有先进科技的此朝

- 解码“生命科学之美”!施一公院士走进重庆八中

- 欧拉:数学史上的百科全书,开启现代科学的黄金钥匙

- xAI“格罗克”深度伪造色情图像诉讼是美国科技伦理最棘手的问题

- HBM风口下,通富微电、华天科技、长电科技 深科技谁最值得关注?

- 珠海神话:中国最牛民办大学之一的大学(珠海科技学院)如何炼成

- 2025:中国科技引爆全球!12个月改写人类命运,未来已来

- 甘肃酒泉,到底骗了多少人?居然拥有 10 个 “世界之最”!

- 中国量子异军突起,或将引爆新一轮科技革命

热门阅读

-

万事胜意不能乱说的原因?告诉你万事胜意该对谁说 12-09

-

科威特第纳尔为什么那么值钱?比美元值钱的货币盘点 12-22

-

撕心裂肺十大催泪情歌,10首哭到崩溃的歌曲 12-24

-

不敢公布马航真实原因,内幕曝光简直太惊人! 12-25

-

陈百强什么原因怎么走的,陈百强85事件是什么 01-05

-

麻将公式一定要背下来,麻将手气背转运小妙招 01-19