粤派评论⑥

文/羊城晚报全媒体记者 吴小攀 陈晓楠图/戚容源

视频加载中...

Video Player is loading.

Current Time 0:00

Duration 0:00

Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

End of dialog window.

近年来,粤港澳大湾区文学创作成果日渐丰硕,屡有作品被翻译成外文出版,许多作家也走出去,频频与国外文学界交流。

4月26日,羊城晚报岭南文化传播研究院就这一话题,邀请一批“文学使者”——

诗人、中国诗歌学会会长杨克,诗人、《作品》杂志副总编辑郑小琼,暨南大学中文系副教授、美国加州大学戴维斯分校访问学者龙扬志,作家、中山大学中文系副教授王威廉,以及美籍华裔作家刘荒田,作家、美国耶鲁大学东亚系高级讲师苏炜,以线上线下的方式相聚羊城派直播间,畅谈粤港澳大湾区文学的创作与海外传播——

羊城派直播室现场

◆概念◆

“粤港澳大湾区文学”强调关注时代

“走出去”得益于呈现急剧变化的时代

羊城晚报:您对“粤港澳大湾区文学”这个概念是怎样看的,请结合自己的创作谈谈?

杨克:粤港澳大湾区的概念是很明确的。前几年我在中国作协组织的一次活动中写了两首诗,《听见花开》写大湾区11个城市的市花,而在《大湾区的天空》里说大湾区的飞机场很多,所以大湾区的天空是最繁忙的天空。

在没有提出这个概念之前,1993年我就在《人民文学》发表了一组诗《在商品中散步》,开始了城市化、商业化的写作。纪念改革开放30年的时候,香港的一个电视台来给我拍一个节目,主要就是以我的两首诗《天河城广场》《在东莞遇见一小块稻田》为背景。

为什么我会写《天河城广场》?因为广州的天河城是一个商场,是全中国第一个把商场叫作“广场”的地方。《在东莞遇见一小块稻田》是2001年写的,为什么写这首诗歌呢?东莞原来是农业文明发达的地方,有水稻、甘蔗,有很多河涌,但它变成了世界的制造业基地,现在在这个地方就很难遇到稻田了。

这两首诗传播很广,2002年日本东京大学就为我开过一个研讨会,20多个日本的大学教授,只研讨一首诗,就是《天河城广场》,他们从政治经济学的角度研讨,认为这意味着诗歌题材的裂变,写出了中国在从农业文明向现代商业文明这种进程中的一种变化。

诗人、中国诗歌学会会长杨克

羊城晚报:您的诗歌有不少被翻译到国外,为什么会选择您?

杨克:第一是运气。20世纪90年代初,美国诗人大卫·艾诗乐来广东外语外贸大学教书,他当时就翻译了我三十几首诗,他翻译得比较准,因为每首诗都是经过和我当面谈后翻译的。当然,我写的是大湾区诗歌,但也是中国的诗歌。

以前的人可能他一辈子就生活在一种文明背景下,比如农业文明,而我们生活在四种文明背景下,我们同时经历了农业文明、工业文明、商业文明,还有现在的信息时代,我个人的写作主要就是呈现了我们在当代这种急剧变化时代的变化,所以我个人觉得我的作品被翻译主要与此有关,得益于我们国家40年来的变化。

除此之外,也有诗歌语言、题材、观念等方面的变化。

新的人群、新的经验、新的生活成为被书写对象

羊城晚报:从海外的角度怎么看粤港澳大湾区文学?

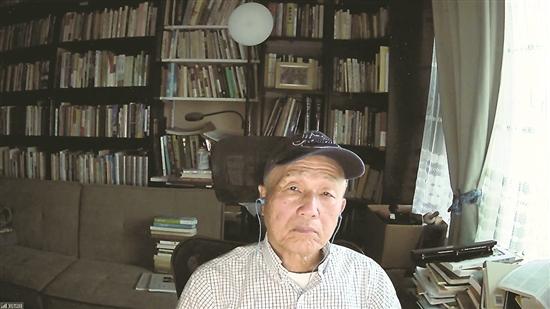

刘荒田:我现在生活的地方也是湾区,叫旧金山湾区,粤港澳大湾区是我的生长之地——出生于台山,后来出国在旧金山湾区生活了大半辈子,晚年退休之后也长期定居在佛山,这“三山”就是我一辈子的。从青年到现在,基本没停止过中文写作。

写作第一个功能就是沟通,让人互相了解彼此是怎样生活、怎样思想的,而人性基本是一样的,不管是哪一个湾区,文学都会有各自的特色,作家都需要有一种内在的自觉追求。

美籍华裔作家刘荒田

龙扬志:粤港澳大湾区具有共同的地域文化传统,因近海之便形成了与传统农耕文化不同的海洋文化,在参与世界经济、文化的过程中展示出积极进取的探索精神,近代以来产生了很多思想、文化精英。

比如,郑观应在澳门完成的《盛世危言》,提出了不少前瞻性的见解。改革开放40多年来珠三角发生了巨大的变化,深圳、东莞、佛山、中山、江门等城市涌现了一大批制造业,无数外来者在这里书写有关生存与创业的故事。

大湾区这个文学、审美、想象的空间里产生了新的人群、新的经验、新的生活,最重要的是一些不被辨识的、无名的经验成为被书写的对象。大湾区文学理应强调对未来的关注,顺应文学主题由乡村向城市转移的历史趋势,既书写一代人在这里的理想追求,也抒发寻梦者的悲欢离合,呈现大湾区文学的现代性特质。

暨南大学中文系副教授、美国加州大学戴维斯分校访问学者龙扬志

◆创作◆不断地跟这个世界发生“摩擦”

从东莞开始的写作

羊城晚报:大湾区文学的特点之一是接地气,您的诗歌写作之路就是从珠三角的工厂开始的,请谈谈当时的情况?

郑小琼:当时,我毕业后在家里没工作,有很多朋友在这边打工,在我最迷茫的时候他们介绍我来广东,第一站是东莞,所以我的写作是从东莞开始的。

应该说,东莞带给了我很多困惑,但也带给了我很大的幸运。因为有很多话要说,然后就找到了阅读、写作。大湾区对于一个在外来打工者,有很多机遇,我也是抓住了这个机遇,成长起来。

诗人、《作品》杂志副总编辑郑小琼

羊城晚报:您是外省人,以写作而论,什么时候才意识到已经成为湾区(广东)文学的一部分?

郑小琼:这是现在的追溯,但我在写作的时候,其实没有那么界限分明的,当时就在那个环境里面,写的就是自然而然的身边的环境,身边的生活,所以它是一种自然生长。

羊城晚报:随着工作和生活的改变,写作的题材和体裁有什么变化?

郑小琼:开始的时候,关于乡愁的抒发可能多一点,后来就写自己在工厂的生活,再后来离开工厂,主要是写自己。比如,我多次登白云山,就写了很多关于白云山的诗,我觉得也是对这种城市的一个致敬。到编辑部工作以后,耳濡目染,写作体裁也从写诗跨界到写小说。当然,诗歌还要继续写,诗歌永远是我的主业。

构成一种新的城市美学

羊城晚报:您来自陕西,作为一个很“北方”的作家,觉得什么是湾区文学?一定要写湾区才叫湾区文学吗?

王威廉:一个写作者跟他生存的环境是息息相关的,我这些年的写作也是一直在变化。举两个例子,一个是我前年出版了一个科幻色彩的小说集《野未来》,小说里实际上是跟我们生活的湾区关系非常密切,有较浓的岭南特色。

广州、深圳是两个距离特别近的大都市,当我在两个城市之间穿梭的时候,生理性的震撼特别大,所以我专门写了一个小说《城市海蜇》。

但我不想把它当作描摹的对象,我所观察到的广州已经不再是过去的广州,它是生机勃勃的,鱼龙混杂的,我不急着去全景式地把握广州的城市形象,更多的是一点一点地去反思我自己的身份认同问题。

在小说《父亲的报复》里,我描写了这种状态,是一个广州的故事。所以,在大湾区写作,其实获得的是一种恢宏的视角。我在广州居住的时间差不多有23年了,在这漫长的时间里,大湾区文化的影响深深地印在我的写作里面。

作家、中山大学中文系副教授王威廉

羊城晚报:您是从本科、硕士一直读到博士,很多时间在校园里,对大湾区这样的题材是怎样去获得生活体验的?

王威廉:中国作家要不断地跟这个世界发生“摩擦”,要有灵感的收集。我写小说《你的目光》的时候,就是去深圳的一条街道开会,跟当地人聊天,他说当地生产了全球六七成的眼镜,让我觉得特别惊讶。眼镜本身也是一种隐喻,它改变了我们看待世界的方式……

然后又了解到眼镜设计师的职业,有迪拜富豪来订制价格高昂的眼镜。所以《你的目光》里的写作完全是打开了一种大湾区的视野,我觉得大湾区的视野的背后实际上是世界的眼光。

华为的总部在深圳,微信的总部在广州,大湾区也是科技应用最前沿最发达的地区。以前郑小琼在珠三角打工的时代,工厂里都是流水线手工作业。现在工厂里都是机器人了,但也许我们又有了新的焦虑。

这是一种带有某种新的普遍性的城市经验,对于整个中国的未来来说,可能它都提供了一些不确定的东西,构成一种新的城市美学。

杨克:我必须强调一点,以前当我们谈论广东文学的时候,好像是一种地方的文学,而且渴望获得北方的承认。但我们说写大湾区,写的是中国的文学,写的是世界的文学,它是当代人类的经验,它不仅仅是湾区,我也一直是用这样的眼光来写作的。

“我就是一个道地的广州仔”

羊城晚报:您人在美国,所接触的海外华人作家里有没有与大湾区关系比较密切的?

刘荒田:到现在为止,在美国的中国人的主体还是广东人,很多华人作家也是广东籍的,他们的创作里也有很多反映了广东的情形。比如,我比较熟悉的苏炜就是一个,他的作品里体现了东西方融合性的特点。

羊城晚报:苏炜老师在耶鲁大学东亚系任教,你教授的主要是中国文化课吗?

苏炜:在耶鲁大学我就是个中文老师,包括中国现当代小说选读、华裔班,还有书法课,都是耶鲁的高级中文课。5月是美国的亚洲太平洋文化月,所以半年以前耶鲁大学东亚中心就找我商量,说要做点跟中国有关的事情。

30年前,我第一次了解到中国当年的华工以台山、开平、中山这三个地方的人为主,参与修建美国的太平洋铁路,这段华工的重要贡献以前在美国的历史上是被抹掉的,我很震撼,后来我到哈佛燕京图书馆、纽约的华人博物馆找了很多材料,当时就写了一个舞台剧。

这个舞台剧后来改写成清唱剧,叫《铁汉金钉》,2019年在纽约的卡耐基音乐厅正式上演了。

最近,加州导演周敏还做了一个叫《回家》的短纪录片,也是记录当年华工的牺牲情况。这在5月亚太文化月中变成耶鲁大学一个很重要的活动,我们在五一那天,会在一个大阶梯的课室作展演,安排放映和讨论两个半小时。

当年近两万华工基本都是广东人,所以这个《铁汉金钉》清唱剧本身用了很多广东的元素,比如说里面的苦力号子,都是用广东话喊唱的,还有粤语童谣《月光光》贯穿了整个清唱剧,当时演出效果很好,很多华洋观众都是流着眼泪看完的。

旅美作家、美国耶鲁大学东亚系高级讲师苏炜

羊城晚报:在您的创作中,大湾区(广东)占有怎样的分量?

苏炜:我就是一个道地的广州仔,平时跟广东华人交流都是讲广东话。1982年在大学三年级的时候创作出我的第一部长篇小说《渡口,又一个早晨》,写的就是珠三角的渡口,还有两三部小说都是以广东话为根基的表达。

◆传播◆搭乘火车奔驰在法兰西的原野上

在国外出版有神秘“配方”?

羊城晚报:近些年来,不少大湾区文学作品被翻译成外文出版,也有很多作家频频到国外参加文学交流活动,搭乘火车奔驰在法兰西的原野上,是一种怎样的感觉?

郑小琼:这几年我在法国、美国、澳大利亚、荷兰、意大利等地都被翻译出版了一些诗集,有些人觉得我为什么这几年突然一下子在国外出版了这么多,认为我有神秘的“配方”。其实,它有偶然性,也有必然性。

我想到了古代诗人寒山,为什么他在美国非常有影响?主要原因是美国对东亚文化认识早期,有一些介绍了寒山的人,这就是偶然性。但前提是你必须写得好,这是必然性。

比如,我很早的时候写博客、微博,有一天看博客留言,说他是德国的翻译家,想把我的诗译到德国去,还邀请我到那边去交流……慢慢地,我的诗集就有德译本。后来,德国柏林就邀请我去参加他们的诗歌节,再后来又在汉堡等一些城市举办了很多朗诵会。

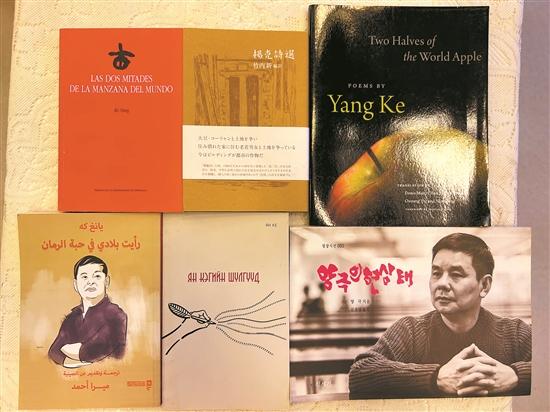

郑小琼作品译本

羊城晚报:您觉得国外文学界选择您的作品的最主要原因是什么?

郑小琼:我觉得可能现在外国人都比较想了解中国,而粤港澳大湾区是一个很重要的部分,我写的刚好也是当下中国的经验。

杨克:外国人选择中国作家作品的时候,也有一个辨识度问题,郑小琼的诗歌写作的辨识度是很高的,她的写作里有一种中国的底层写作和女性写作的特点。当然,作品的质量是第一的。

科幻成了一个普遍性话题

羊城晚报:王威廉老师参与了广东省作协组织的作家大规模外译的活动的组织。当时选择作家作品按照什么样的标准?

王威廉:对,当时我在广东省作协工作,参与组织了“当代中国广东文学国际译丛”这个大项目。

先是俄文,后来又推出了匈牙利文、意大利文、英文,我们肯定是力争想把广东最好的作家作品译介到全世界,遴选的过程是很严格的,一个是要获得至少省级大奖的作品,然后还有发表的刊物都是级别很高的国家级刊物,尤其是要结合一些湾区的特色。

选出来交给汉学家之后,给予对方选择权,这是双向选择的一个过程。

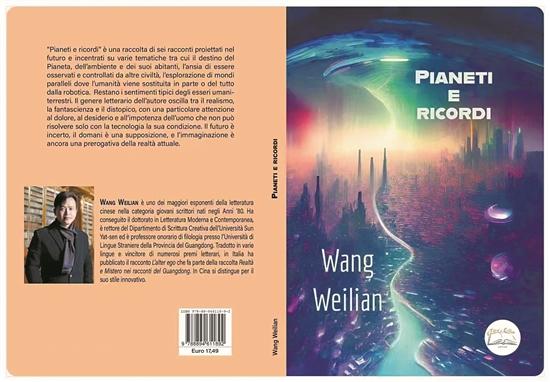

王威廉作品译本

羊城晚报:在“走出去”的过程中,有什么可供借鉴的经验教训?

杨克:之前这个活动我一直都有参与。因为是作协在组织,所以是出翻译合集。但国外出版社喜欢出单个作家的文集,小说、诗歌、散文都好。而且他们说,合集如果涉及移民、打工,或者粤菜、粤剧,海外的读者会更感兴趣。

杨克作品译本

羊城晚报:在写作风格上,比如小说,现实主义或现代主义,他们更接受哪一种?

王威廉:仅就小说而言,他们更喜欢现代主义的,然后有一点科幻色彩,因为现实主义的作品可能与中国的地方经验太接近,他们不是特别理解。据相关研究者说,刘慈欣的科幻作品现在是中国作家在国外卖得最好的。科幻成了一个普遍性的话题。

羊城晚报:湾区文学的底子主要是岭南文学、广东文学,据您观察,这在海外广东作家中有何体现?“走出去”怎么落实?

龙扬志:确实,湾区文学的底子是岭南文学,港澳文学走过殖民历史、跨越世纪末回归而进入特区时代,可以共同分享的历史文化记忆和现代经验非常多。在“走出去”之前,大湾区内部还可以开展更多的交流,相对于不同语言之间的交流,文化区中的互动更易见成效。

“走出去”本质上是一个交流与传播的问题。海外华人一直是语言翻译、文化转译的重要桥梁,只要写出好作品,自然不用担心“走出去”的问题。

具体到文学的翻译,这不是一种强制性的需要,跟个人趣味、意识、感受密切相关,而且个别作家、诗人的作品被翻译成外文,不代表这个地区的文学就“走出去”了,必须创造机会让更多人参与世界文学的对话。(更多新闻资讯,请关注羊城派 pai.ycwb.com)

原文刊载于《羊城晚报》2023年4月30日A6版

总策划:杜传贵 林海利

总统筹:孙爱群 胡泉 陈桥生

统筹执行:邓琼 吴小攀

来源 | 羊城晚报·羊城派

责编 | 吴小攀

编辑 | 陈晓楠

校对 | 彭继业

大家都在看

-

为啥说社会主义制度最科学?这三个日常细节,戳中每个普通人! 提起“社会主义制度”,可能有人觉得太抽象,其实它藏在咱们每天的生活里,是真真切切让普通人受益的“科学设计”。为啥说它是人类社会迄今为止最科学的制度?不是空喊口号,而是实实在在解决问题、贴合人心。首先, ... 科技之最01-25

-

科技的光,该照向何方? 写字楼里的送餐机器人正灵活地穿梭于电梯间,它们精准地停在每个工位前,完成一次毫无差错的配送。不远处,无人快递车在马路上规整地行驶,车厢里装着人们网购的各式商品。这一幕幕看似科幻的场景,如今却已成为我们 ... 科技之最01-25

-

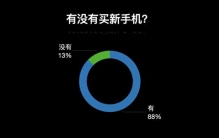

雷科技编辑部2025:没人追新iPhone,但买了这些「真香」产品 春节即将到来,在这种辞旧迎新的时候,也是大家做年度复盘的最好时机。过去一个月里,雷科技已经发布了多个企业、行业的年度回顾和盘点。而作为年度盘点中的保留环节,接下来该盘点一下雷科技编辑部小伙伴今年买了些 ... 科技之最01-25

-

麦克斯韦方程组与电磁学:科学史上最伟大的公式之一 大家好,我是你的科学史探索者。今天我们要穿越时空,走进一段令人震撼的科学革命——麦克斯韦方程组的诞生,以及它如何彻底改变了我们对电磁世界的认知。这不仅仅是一组数学公式,更是一扇开启现代科技大门的钥匙, ... 科技之最01-25

-

中国科技正高速崛起,但距离全球顶尖还有多远? 在过去的几个月里,从中兴芯片制造突破到核聚变研发进展,中国科技一次次被推到风口浪尖。网络上常见两种声音:有人大肆称中国已令世界震惊,也有人悲观地认为中国仍旧脆弱。这种截然相反的观点,恰好暴露了大众对科 ... 科技之最01-24

-

交付破10万!智己LS6铸就科技平权标杆,LS8携热望而来 今日,上汽集团旗下高端电动品牌智己汽车传来重磅消息:旗下热销车型LS6累计交付量已成功突破10万辆大关。与此同时,品牌宣布即将正式官宣新一代旗舰车型——智己LS8,引发市场高度期待。LS6:10万车主认证,科技平 ... 科技之最01-24

-

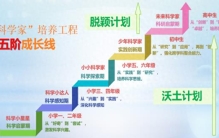

一核五阶多维:让县域孩子的科学梦想破土而出 “为什么有的树叶在秋天会变黄而有的树叶不会变黄呢?”“为什么机器人能够听懂我们说的话呢?”“为什么同一种蔬菜在太空里种植和在地球上种植的结果不一样呢?”孩子们心中这些天马行空的疑问,正是科学教育最珍贵 ... 科技之最01-24

-

中国量子科技有多强?若继续打破西方垄断,将引起新一轮科技革命 前言量子科技,这个看似神秘的技术领域,在悄悄改变着世界的格局。十年前,中国在很多高科技领域还是个跟跑者,现在在量子科技这个前沿赛道上跑到了第一梯队。从“九章”量子计算机的问世,到星地量子通信的实现,再 ... 科技之最01-23

-

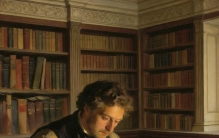

从装订学徒到电学之父:法拉第与改变世界的科学传奇 在科学史上,很少有人能像迈克尔·法拉第那样,以卑微的出身铸就辉煌的成就,用纯粹的热爱改写人类文明的轨迹。这位19世纪最伟大的物理学家、化学家,从一名普通的装订学徒起步,凭借对科学的执着追求与惊人天赋,发 ... 科技之最01-23

-

牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇 大家好!今天我们要探讨的是两位站在物理学巅峰、用智慧重塑世界的伟大科学家——牛顿和爱因斯坦。他们不仅仅是科学的探索者,更是人类认知的开拓者。他们的科学成果,深刻地揭示了世界的本源、现在和未来,成为人类 ... 科技之最01-23

相关文章

- 牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇

- 【好评中国】河声丨科技“丰收年”里,读懂中国,看见未来

- 红魔11 Air上手:无孔直屏+实体风扇,游戏手机卷向新赛道

- 一克千金!造火箭卫星离不开的“黑科技”,曾被日美垄断

- 以系统思维加快高水平科技自立自强

- 投票啦!科研最美瞬间等你来选!

- 中国科学院院士、西湖大学校长施一公到访重庆一中,为师生讲述“生命科学之美”

- 华天科技:全球第六的练成与代价——买来的技术与长不出的能力

- 壁仞科技崛起背后:“第一猎头”全球挖人

- 中国制造重机枪时,因一个低级的错误,却意外造就世界之最

- 4000年前的史前黑科技:龙山文化三大未解之谜,至今无人能复刻

- 为何西方都认为中国最强盛的并非汉唐而是拥有先进科技的此朝

- 解码“生命科学之美”!施一公院士走进重庆八中

- 欧拉:数学史上的百科全书,开启现代科学的黄金钥匙

- xAI“格罗克”深度伪造色情图像诉讼是美国科技伦理最棘手的问题

- HBM风口下,通富微电、华天科技、长电科技 深科技谁最值得关注?

- 珠海神话:中国最牛民办大学之一的大学(珠海科技学院)如何炼成

- 2025:中国科技引爆全球!12个月改写人类命运,未来已来

- 甘肃酒泉,到底骗了多少人?居然拥有 10 个 “世界之最”!

- 中国量子异军突起,或将引爆新一轮科技革命

热门阅读

-

万事胜意不能乱说的原因?告诉你万事胜意该对谁说 12-09

-

科威特第纳尔为什么那么值钱?比美元值钱的货币盘点 12-22

-

撕心裂肺十大催泪情歌,10首哭到崩溃的歌曲 12-24

-

不敢公布马航真实原因,内幕曝光简直太惊人! 12-25

-

陈百强什么原因怎么走的,陈百强85事件是什么 01-05

-

麻将公式一定要背下来,麻将手气背转运小妙招 01-19