独家对话中科院院士、有机分子学家黄乃正:人文精神是科研之魂

视频加载中...

21世纪经济报道记者 朱丽娜 尹琛 香港报道

印度国父甘地在1925年所著《年轻的印度》一书中总结的人类社会七宗罪,研究科学而不讲人性( Science without humanity )被列为其中一宗罪。

“其实读自然科学,最重要就是要有人文修养和人文精神。这个人一定要真的对这个世界有认识,要有一些怜悯心,”知名有机分子学家、中科院院士黄乃正在专访中强调。

在他看来,科学与人文的交互,才能让科学家走得更远。因此,他经常鼓励学生广泛涉猎不同的人文领域,包括文学、音乐、绘画等,而他自己也不断从音乐尤其是歌剧中汲取科研灵感。

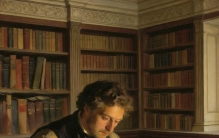

这位在有机化学领域孜孜不倦地耕耘了逾40年的科学家,闲暇时最享受的就是听歌剧。他在香港中文大学的办公室布置得十分简朴,办公桌上的收音机一直播放着香港电台的古典音乐频道。他向记者笑言,疫情期间,虽不能四处旅游,幸有免费的线上歌剧节目每日作伴,度过那段时光。

在大家的刻板印象中,理工科的教授总是紧锁双眉,心无旁骛地研究方程、公式。然而,黄乃正却是打破“刻板”。他是一位十足的“猫奴”,据说他在自己家中养了六只猫。

他办公室门口的布告栏上一片空白,只在右上角贴了一张身穿燕尾服的黑白红鼻大猫图片。在美国经典动画片《傻大猫与翠迪的悬疑剧场(The Sylvester & Tweety Mysteries)》中,憨厚的傻大猫锲而不舍地追逐机灵鬼怪的黄色金丝雀翠迪,绞尽脑汁要抓住它。

在黄乃正看来,做学问是不断求真求实,这种精神就是“傻大猫一直追着翠迪,克服各种困难,千方百计想要抓住它。”

过去四十余年,黄乃正一直“追逐”的是天然和非天然化合物之有机合成,希望透过改变官能团(Functional group)和分子结构,影响和改变有机化合物性质。在他眼中,化学最大的魔力在于“无中生有”,“可以将一些分子去合成,尤其是一些不知道的分子,我们都一样可以合成。这就是化学最有趣的地方,是有创造性的,我很喜欢。”

以“勤力”克服艰苦的科研条件

1973年,黄乃正在香港中文大学获得一级荣誉理学士学位后,随即获蚬壳留英奖学金赴英国伦敦大学学院进修。1976年,26岁的他前往美国进行博士后研究,师从诺贝尔奖得主——“化学狂人”伍德沃德。在此期间,他参与了红霉素的全合成研究。

回忆起往昔的哈佛岁月,凌晨三点在图书馆排队轮候复印机却乐此不疲,黄乃正言语中充满自豪。一次偶然的上海探访之旅,让他毕业后做出了一个令人惊讶的决定,在1980年前往上海,担任中科院有机化学研究所的副研究员。

中科院上海有机化学研究所(下称“上海有机所”)创建于1950年,是中科院首批成立的15个研究所之一。1965年,上海有机所联同其他几个研究所,共同完成了人工全合成结晶牛胰岛素,这也是世界上首个在体外全合成并且仍具有完整结构的功能性蛋白质。

这一突破让上海有机所奠定了在国际化学科研界不可撼动的地位,也吸引了大批有志之士慕名前往。就这样,祖籍台山、出生于香港、英美求学的黄乃正,在30岁时来到了上海。用黄乃正的话形容,上海有机所是国际知名的做有机合成的地方,聚集了一大批优秀的学者,“全世界的大学,收到来自有机所学生的申请(做博士后),马上就要的,跟抢一样”。

“上海有机所那时在做胰岛素全合成。”黄乃正表示,“去访问的时候,我们聊得很开心,我觉得我也可以帮忙做点事,所以就回到了上海有机所。”

上世纪80年代,适逢改革开放初期,上海有机所的科研条件十分艰苦,“你如果中午12点之后去吃饭,第一是菜已经没了,然后米饭也是偏黄的。”黄乃正回忆起当时在上海的生活,“条件好差,但个个都很勤力”。

他笑言,彼时的一大难处是购买实验试剂,“如果需要一个试剂,得等,等到有外汇才能去国外买。等有钱买回来时,我都不记得我为什么要买这个试剂,因为已经过了时候了。”

唤山不来,我去就山。买不到试剂,便自己动手做。“有些简单的试剂,都要自己合成。”黄乃正云淡风轻地说道。正因为有了这段时间“艰苦的训练”,黄乃正回到香港做研究时,更加“得心应手”。

这段经历亦让他与上海有机所结下了不解之缘。1997年,中国科学院与香港各大学先后成立了15个联合实验室。其中,沪港化学合成联合实验室的合作单位正是上海有机所、香港中文大学与香港大学,黄乃正则担任沪港化学合成联合实验室管理委员会主任。

光阴如箭,四十载春秋,内地化学研究领域的巨大变迁让他十分感慨,“现在真的(和四十年前)大不同了,比如我想买个试剂,在香港可能要等一个月;在深圳可能等一周;而在上海,只要等一天。”

“真是翻天覆地的变化。什么样的仪器都有,老师都很优秀,研究生又努力,所以,我觉得中国内地的化学很快会追上美国,”他感叹道。

基础科研“无用论”

1983年起,黄乃正重返母校香港中文大学任教,先后担任化学系系主任、新亚书院院长、理学院院长以及副校长。

在他看来,香港发展创科最大的优势就是基础研究,这得益于建立一套公平健全的评审制度,摒弃小圈子游戏,“香港研究资助局的项目,是让全世界同行的学者公开去评审申请,然后创新科技署帮助发展中游下游的产业。”

QS世界大学2023年的最新排名中,香港有5所高校位列前一百;以学科分类,香港有178个学科科目跻身百强。香港的科研水平备受国家乃至国际肯定,目前本地有两所位列全球前四十名的顶尖医学院、16所国家重点实验室、6所国家工程技术研究中心香港分中心,以及22所中国科学院联合实验室。

然而,基础科研到底是否有用?如何才能将其商品化?这是近年来香港科研学术界绕不开的一个话题。

对此,黄乃正坚持不应用“短视”的世俗眼光评判基础科研的价值,“讲到最后基础研究做得不好,很多东西都亏本了。芯片做得不好就是基础研究不好。全部所做的都是基础研究开始,不要整天问我做基础研究多少年后会有用。”

事实上,很多颠覆性的创新往往源自基础研究。2022年12月,香港特区政府公布《香港创新科技发展蓝图》指出,基础科研是创科的根本,也是孕育各种科技产业的基础。香港要巩固自身的科研优势,强化大学“从0到1”的突破。这份蓝图也提出,透过不同的计划和项目,向本地大学的研究拨款。

科研经费不足一直是很多香港科研人员面对的困境。黄乃正指出,香港现在拨给研究的经费相对有限。以国家自然科学基金委及香港研究资助局联合科研资助基金为例,该基金旨在香港与内地优势互补的基础上,促进内地与香港研究人员或队伍的学术研究合作。基金资助的项目期限为48个月,最高资助金额为125万港元。

黄乃正回忆道,“可能20年前,香港(一个研究项目)的经费有六、七十万港元;20年过去,(项目经费)仅增加到100万港元左右。”

面对发展过程中产业结构单一、空间布局狭小等问题,近年来特区政府主动开拓新的发展空间。为了确保香港追赶上新一波的创科浪潮,上届特区政府对科研的投入力度空前。过去5年,特区政府投入超过1500亿港元支持创科发展,初创企业数量从2015年约1500家增至2021年约4000家,十余家“独角兽”企业应运而生。

然而,数据显示,2021年香港本地研发总开支达278.27亿港元,占当年GDP的比例仅为0.97%。2022年,新任香港创新科技及工业局局长孙东亦公开表示,希望在5年任期内,本地研发开支占GDP不低于1.5%。

回归“求真求实”

黄乃正回到香港中文大学后,曾于2002年至2010年、2014年至2020年期间两度出任新亚书院院长。新亚书院是中文大学历史最久的书院,1949年由以钱穆博士为首的来自内地的一群学者创立,宗旨是承续中国传统文化,并使其与现代学术结合。

在黄乃正看来,大学最重要的使命、教授的最大责任就是教育好学生。黄乃正直言,“我们教育他,不是利用他做的(成果)去卖钱,或是将研究生当作廉价劳工。”

谈到当下香港的教育制度,他尤其强调数学的重要性。“一定要先搞好数学,才可以做科学、做工程。”

根据香港现行的教育制度,学生在完成六年中学课程后,可参加香港中学文凭考试(简称“DSE”),类似于内地的高考。大部分的考生报考四个核心科目(中国语文、英国语文、数学及通识教育)及两至三个选修科目。

“学生读完这些科目,想再选修一些高阶的数学科目,就没有时间了。”黄乃正表示。“导致一些大学读工程的学生,连微积分都没学过。”

对已年过古稀的黄乃正而言,金钱财富不过是身外之物,“钱够用就行”。他笑言:“我做书院院长的时候就见过,很多人很有钱,但是你很难叫他捐钱。一些学生来自贫困家庭,却愿意资助做一些事情。田家炳先生(香港企业家和慈善家)是一个好例子,他不是很有钱,但他真的倾家荡产卖掉房子去支持很多项目。有的人是没有’钱’的有钱人。”

谈到“半退休状态”自己最大的心愿,他说,“我现在主要都是培养下一代。去中学讲课、带中学生做实验,慢慢培养他们对理工的兴趣。”

比起长期的、具体而微的研究计划,他选择了“返璞归真”,回归到了科学最纯粹的状态,求真求实,完全以好奇心为驱动而非任何功利心,“我拿它合成一个比较漂亮的结构,做催化剂也好,喜欢做什么(研究),就做什么。”

“好玩”,这是他形容化学有机合成的关键词。

化学“无中生有”

21世纪:我知道你小的时候很喜欢中国历史,但之后为什么会选择去读化学系,最后成为一个非常优秀的化学家。这中间有什么故事?

黄乃正:其实我中学会考时,历史考到A,化学也是A。我跟老师说我想读文科,就是预科考大学读文科读历史。但我被老师说了一顿,于是就没去读。当时在香港是有这样一个趋势,就是男生去读理科医科,女生去读文科,所以我就变成了读化学。

21世纪:化学对你来说,最大的乐趣或者满足感在哪里?

黄乃正:化最好的地方就是无中生有。其实就是可以将一些分子去合成,尤其是一些不知道的分子,甚至是这个世界都不存在的,我们都一样可以合成。比如做药,做现在你穿的衣服,凳子上的胶。这就是化学最有趣的地方,真的是有创造性的。我很喜欢。

21世纪:你在中文大学毕业后,去英国留学,后来又去了哈佛,跟当时的诺贝尔奖得主Robert Turns Woodward做博士后研究。听说他有个外号叫“化学狂人”,有哪些有趣的地方?

黄乃正:他是一个比较特别的科学家,很特别,不停的抽烟,喝酒也喝得很厉害。他全身都是蓝色,西装是蓝色的,衬衫也是蓝色的。他的房间也是是蓝色的,就连他的停车位都涂成蓝色,奔驰车也是蓝色的,所有全部都是蓝色的。

21世纪:这一段经历对你自己做科研有什么样的影响?

黄乃正:在哈佛大学,我印象最深刻的就是,当时复印机没有现在这么方便,可能全化学系只有一台复印机在图书馆,这台机整天都排队复印。因为太多人了,我想着凌晨3点再复印,没想到都要排队。

科学与人文交互

21世纪:你怎么看人文科学同这些自然科学之间的关系?

黄乃正:其实读自然科学,最重要一样,就是要有人文修养。甘地写过一本书叫做《年轻的印度》,里面讲有七宗罪,其中一种罪就是搞科学而无人文的精神。

21世纪:就是要有人文的修养?

黄乃正:要有人文修养和人文精神。这个人一定是真的对这个世界要有认识,要有一些怜悯心,然后去做科学,不是说做完事,就完全不理这个社会。

21世纪:就像科幻片里面那个科学怪人。

黄乃正:是的。比如做基因编辑,如果没有人文修养,那会很危险的。

21世纪:我知道你之前提出一个跨学科的议题,香港教育制度需要有些什么样的改变。如果要培养创科人才,或者香港要打造国际的创科中心,你觉得应该怎么做?

黄乃正:如果一个人只是修几科理科,而没有文科,那是不行的。我们以前会考考九科,有地理历史这些科目,现在很难了,很多人都是4+3(香港DSE考试包括4门必考的核心科目和2-3门选修科目),但是没有机会读历史、文学、艺术和音乐,我觉得是非常不好的。

起码读到中五都应该读中国历史,读外国历史,读地理,有些人可以读英文文学。如果有艺术展览我都鼓励他们去看的,就是有一些喜欢音乐和艺术的人去读科学,我觉得是比完全没人文修养的人会更好。

化学研究“黄金时代”

21世纪:当初你在英国读书,为什么在1980年代会去了海,去做有机化学研究?

黄乃正:上海有机所在那个时候是做胰岛素全合成和Transfer RNA(转运核糖核酸)的全合成,全部是国际上非常知名的化学家。我第一次是和美国的全班学生一起去访问上海有机所,他们见了我们都聊得很开心。我觉得我可以去帮忙做点事。现在上海有机所是国际知名的有机合成的地方,全世界的大学听到有机所的学生想来申请做博士后,马上就要的,跟抢一样。

21世纪:其实那时候中国都刚刚改革开放,科研的条件应该是相对比较困难的?

黄乃正:这样也好。我在上海的时期,如果要做一个试剂,是买不到的,你要等,等到有外汇才能去外国买到这个试剂。等到有钱买回来,我都不记得为什么我要买这个试剂,因为已经过了时候了。甚至有些很简单的试剂都要自己合成,这个训练其实回到香港就有用了。香港那时候也是经济还没起飞,做研究条件一样不是很好。经历过在上海做很艰苦研究的时候,回来香港就会觉得已经很好了。所有试剂都自己合成,不一定是买回来的,所以这些对学生的训练也是很好的,差不多从头开始做起。

21世纪:现在过了差不多40年了,现在你经常回去上海,科研方面你觉得有什么样的变化?

黄乃正:在香港我想买一个试剂,可能等一个月;在深圳做实验就等一个星期,在上海是等一天。因为上海是大城市,科研机构多,很多大的试剂公司愿意将仓库放在上海。在上海一天,一个订单放出去第二天就到。现在完全翻天覆地的变化,什么样的仪器都有,老师也每个都是很厉害的,研究生又努力,所以中国内地化学,我觉得很快会追上美国。

21世纪:是不是对做化学科研来讲可以说是黄金时代?

黄乃正:我相信中国发表的文章的引用率慢慢地会全部追上美国,我相信几年之后就会超过的。中国在过去十几年里面投放在做研究的资金是很高的。

21世纪:我们最好的香港学生都去读金融、医科、法律,你怎么看?

黄乃正:这些其实无可厚非的,家长认为人往高处走。但是在内地,数理化还是吃香的。读医 、读数理化,或者做任何一件事都是人各有志。做医生当然是一个好职业,工资很好,社会地位也很高。但是假如是我们比如科学园其他一些大的科研机构,让他知道做理科研究、工科研究都有出路,有很好的前途的时候,这些人会变的。

基础科研“无用论”

21世纪:科研是一条比较艰辛的路,你自己做了几十年,你觉得坚持下去的动力是什么?

黄乃正:人生都是一样的。你做医生,可能经历很多生老病死,你的病人要是不幸离世,你的心里都会过意不去。做任何事情都有起有落。如果一个人做自己选择的职业,比如做科研,我选择去做的时候,你都会有心理准备,因为你自己都知道是艰辛的。没有一样工作是坐着就会有钱掉下来。这需要你真的用自己的力气去争取自己应该可以拿到的报酬或者是地位。

21世纪:但是我记得你之前接受访问有提过,你年轻的时候做研究是从星期一做到星期日,从早上九点做到晚上。

黄乃正:星期一做到星期日,然后就每星期做八天。

21世纪:为什么会有八天?

黄乃正:就是有兴趣,就是觉得在我的实验室里,一直做一个从无到有的事。真的拿到样品出来的时候,这种心情、这种兴奋,你觉得是很满足的。你不会觉得我花时间是没有用的,你选择了这个目标,你就要做好它。

21世纪:香港在科研方面的优势是什么?如何和内地加强合作发挥协同效应?

黄乃正:香港其实做得最好的就是基础研究,基础研究就不要问他有没有用。比如做数学你说有没有用呢,暂时没有用,但是以后很多东西就很需要数学的,工程需要数学,AI也是需要数学。

在大学里面应该是最重要就是教育,教育好大学本科生、研究生。我们是教育他,不是利用他去做东西去卖钱,将研究生拿来当做一个廉价劳工,去帮你做东西,比如去做药物,以后去赚钱。这样学生受到的教育不会特别多。所以,大学的阶段,可以有一部分同事去开发,我们用另外一种途径去评估他的升职。做大学教授的责任是教好学生,这是最重要的,做不做好研究是另外一件事。当然不是鼓励所有人都去。

我们说大学的基础就是教育、研究,最后是行政,现在又加了一个叫做知识转移。但在大学里面我不会问这个东西,我只会问你有没有尽责教好学生。

21世纪:有些意见认为香港虽然做了很多优秀的基础科研,但这些成果你不拿出来用,或者转化不了就好像浪费了?

黄乃正:这就是问题了。讲到最后基础研究做得不好,我们很多东西都亏本了。你现在做的芯片,芯片做得不好就是基础研究不好。全部都是从基础研究开始,如果基础研究都做不好,你不要去问这些。不要整天问我做基础研究多少年后会有用,有的10年都没有用,过了20年都没有用。

21世纪:是什么样的机制让香港的基础科研可以做得这么好?

黄乃正:我相信就是香港研究资助局的项目,是让全世界公开去评审申请,这样就会很公道,然后创新科技署给钱就可以帮助发展中游下游的产业。建立一个公平健全的评审制度,就可以促进基础研究。不可以自己评审自己,因为很多时候中国是有小圈子文化,香港有些时候就是这样的。

穷人?富人?

21世纪:你怎样来看财富对于科学家的意义,或者你怎样定义穷人和富人?

黄乃正:我就没所谓有没有钱,够用就行了。

21世纪:但是你之前说有的人好富有,但他是一个穷人?

黄乃正:他不肯捐钱。我做书院院长的时候就见过,很多人很有钱,但是你很难叫他捐钱。有的我的学生,是来自贫困家庭的人,是拿综援的。但是他会捐一些钱去资助做一些事情。田家炳先生(香港企业家和慈善家)是一个好例子,他不是很有钱的人,但是他真的倾家荡产卖掉他的房子去支持很多项目。有的人是没有“钱”的有钱人。

21世纪:你说自己已经半退休了,你自己最大的心愿是什么?

黄乃正:现在就是我还有在带一个叫做珠江的团队,是香港中文大学(深圳)的,希望这几年将几个助手培养好,等他们以后自己独当一面去,慢慢变成大教授。我现在主要工作都是培养年轻人。还有我要去做的就是去中学去讲课,带中学生做实验等,慢慢去培养他们对理工的兴趣。

(实习生张伟泽对本文亦有贡献)

策划:于晓娜

记者:朱丽娜、尹琛

编辑:李艳霞

监制:朱丽娜

设计:白宇航、黄丹虹

审校:强燕、陈晶晶

视频剪辑:袁思杰、实习生陶弘怡、实习生李雨宸

新媒体统筹:丁青云 梁俊斌 曾静娇

海外运营监制: 黄燕淑

海外运营编辑: 张然 唐双艳 吴婉婕

出品:南方财经全媒体集团

更多内容请下载21财经APP

大家都在看

-

为啥说社会主义制度最科学?这三个日常细节,戳中每个普通人! 提起“社会主义制度”,可能有人觉得太抽象,其实它藏在咱们每天的生活里,是真真切切让普通人受益的“科学设计”。为啥说它是人类社会迄今为止最科学的制度?不是空喊口号,而是实实在在解决问题、贴合人心。首先, ... 科技之最01-25

-

科技的光,该照向何方? 写字楼里的送餐机器人正灵活地穿梭于电梯间,它们精准地停在每个工位前,完成一次毫无差错的配送。不远处,无人快递车在马路上规整地行驶,车厢里装着人们网购的各式商品。这一幕幕看似科幻的场景,如今却已成为我们 ... 科技之最01-25

-

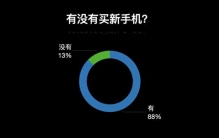

雷科技编辑部2025:没人追新iPhone,但买了这些「真香」产品 春节即将到来,在这种辞旧迎新的时候,也是大家做年度复盘的最好时机。过去一个月里,雷科技已经发布了多个企业、行业的年度回顾和盘点。而作为年度盘点中的保留环节,接下来该盘点一下雷科技编辑部小伙伴今年买了些 ... 科技之最01-25

-

麦克斯韦方程组与电磁学:科学史上最伟大的公式之一 大家好,我是你的科学史探索者。今天我们要穿越时空,走进一段令人震撼的科学革命——麦克斯韦方程组的诞生,以及它如何彻底改变了我们对电磁世界的认知。这不仅仅是一组数学公式,更是一扇开启现代科技大门的钥匙, ... 科技之最01-25

-

中国科技正高速崛起,但距离全球顶尖还有多远? 在过去的几个月里,从中兴芯片制造突破到核聚变研发进展,中国科技一次次被推到风口浪尖。网络上常见两种声音:有人大肆称中国已令世界震惊,也有人悲观地认为中国仍旧脆弱。这种截然相反的观点,恰好暴露了大众对科 ... 科技之最01-24

-

交付破10万!智己LS6铸就科技平权标杆,LS8携热望而来 今日,上汽集团旗下高端电动品牌智己汽车传来重磅消息:旗下热销车型LS6累计交付量已成功突破10万辆大关。与此同时,品牌宣布即将正式官宣新一代旗舰车型——智己LS8,引发市场高度期待。LS6:10万车主认证,科技平 ... 科技之最01-24

-

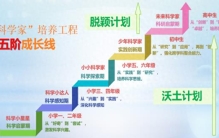

一核五阶多维:让县域孩子的科学梦想破土而出 “为什么有的树叶在秋天会变黄而有的树叶不会变黄呢?”“为什么机器人能够听懂我们说的话呢?”“为什么同一种蔬菜在太空里种植和在地球上种植的结果不一样呢?”孩子们心中这些天马行空的疑问,正是科学教育最珍贵 ... 科技之最01-24

-

中国量子科技有多强?若继续打破西方垄断,将引起新一轮科技革命 前言量子科技,这个看似神秘的技术领域,在悄悄改变着世界的格局。十年前,中国在很多高科技领域还是个跟跑者,现在在量子科技这个前沿赛道上跑到了第一梯队。从“九章”量子计算机的问世,到星地量子通信的实现,再 ... 科技之最01-23

-

从装订学徒到电学之父:法拉第与改变世界的科学传奇 在科学史上,很少有人能像迈克尔·法拉第那样,以卑微的出身铸就辉煌的成就,用纯粹的热爱改写人类文明的轨迹。这位19世纪最伟大的物理学家、化学家,从一名普通的装订学徒起步,凭借对科学的执着追求与惊人天赋,发 ... 科技之最01-23

-

牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇 大家好!今天我们要探讨的是两位站在物理学巅峰、用智慧重塑世界的伟大科学家——牛顿和爱因斯坦。他们不仅仅是科学的探索者,更是人类认知的开拓者。他们的科学成果,深刻地揭示了世界的本源、现在和未来,成为人类 ... 科技之最01-23

相关文章

- 牛顿与爱因斯坦:站在物理学巅峰的巨人,改变人类历史的科学传奇

- 【好评中国】河声丨科技“丰收年”里,读懂中国,看见未来

- 红魔11 Air上手:无孔直屏+实体风扇,游戏手机卷向新赛道

- 一克千金!造火箭卫星离不开的“黑科技”,曾被日美垄断

- 以系统思维加快高水平科技自立自强

- 投票啦!科研最美瞬间等你来选!

- 中国科学院院士、西湖大学校长施一公到访重庆一中,为师生讲述“生命科学之美”

- 华天科技:全球第六的练成与代价——买来的技术与长不出的能力

- 壁仞科技崛起背后:“第一猎头”全球挖人

- 中国制造重机枪时,因一个低级的错误,却意外造就世界之最

- 4000年前的史前黑科技:龙山文化三大未解之谜,至今无人能复刻

- 为何西方都认为中国最强盛的并非汉唐而是拥有先进科技的此朝

- 解码“生命科学之美”!施一公院士走进重庆八中

- 欧拉:数学史上的百科全书,开启现代科学的黄金钥匙

- xAI“格罗克”深度伪造色情图像诉讼是美国科技伦理最棘手的问题

- HBM风口下,通富微电、华天科技、长电科技 深科技谁最值得关注?

- 珠海神话:中国最牛民办大学之一的大学(珠海科技学院)如何炼成

- 2025:中国科技引爆全球!12个月改写人类命运,未来已来

- 甘肃酒泉,到底骗了多少人?居然拥有 10 个 “世界之最”!

- 中国量子异军突起,或将引爆新一轮科技革命

热门阅读

-

万事胜意不能乱说的原因?告诉你万事胜意该对谁说 12-09

-

科威特第纳尔为什么那么值钱?比美元值钱的货币盘点 12-22

-

撕心裂肺十大催泪情歌,10首哭到崩溃的歌曲 12-24

-

不敢公布马航真实原因,内幕曝光简直太惊人! 12-25

-

陈百强什么原因怎么走的,陈百强85事件是什么 01-05

-

麻将公式一定要背下来,麻将手气背转运小妙招 01-19