大国的社会性质、历史类型与文明形态

作者:张乃和(天津师范大学历史文化学院、欧洲文明研究院教授)

关于“大国”一词,我国多以majorcountry指代中国的大国地位。这意味着中国有别于西方那样的大国。因为西方大国常以greatpower自称,该词最初指大航海时代以来兴起的葡萄牙、西班牙、荷兰等早期殖民帝国,现在多用来指在国际关系中发挥主要作用并最具影响力的西方国家。早在19世纪末20世纪初,它们就被中国人称为“列强”。如今中国作为大国是通过中国式现代化道路创造了人类文明新形态的大国。因此,我们应建构自主的理论话语体系和叙事体系,以便更深入地阐述大国与文明之间的关系。

关于大国与文明的理性思考

从国家的社会性质来看,在原始社会末期孕育出国家之后,历史上的大国有奴隶制大国、封建制大国、资本主义大国与社会主义大国。从国家的主体行为来看,历史上的大国则有作为帝国的大国与作为文明的大国两大历史类型。

帝国是指具有强加于其他国家或族群的行为的国家。因此,帝国是某些国家的行为方式,也必将产生以帝国为中心的帝国体系。帝国从根源上说,是私有制的产物;从本质上看,则是统治阶级为了维护和扩大其阶级利益而采取的对外侵略扩张行为。

不同社会性质和类型的大国往往又与不同的文明密切相关。一般来说,“文明”用作中性复数名词,用以指称人类创造的物质财富和精神财富的总和,或人类历史上较高的发展阶段。在此基础上,遵循马克思主义基本原理,我们认为文明在本质上指一定历史阶段的社会形态,在外延上包括物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明等。文明最为深厚而持久的影响力,集中体现在多种文化形式以及由此形成的文化认同上。

从主体价值上看,所有文明都是平等的,没有高低优劣之分。但文明具有历史序列上的先后之别,由此形成不同的历史类型。正如马克思剖析不列颠在印度统治时所指出的那样,历史序列上不同文明之间的关系,至少存在着两种规律:一种是征服者的文明程度不及被征服者,因而受到被征服者较高文明的反征服;另一种是征服者的文明程度超过被征服者,因而毁灭被征服者的文明。然而,历史上还存在着第三种规律,即通过文明之间的交流互鉴而实现不同文明的和谐发展。习近平总书记指出:“历史告诉我们,只有交流互鉴,一种文明才能充满生命力。只要秉持包容精神,就不存在什么‘文明冲突’,就可以实现文明和谐。”这是对世界文明发展规律的全新阐释。

作为文明的大国与作为帝国的大国迥然有别。作为文明的大国,其文明是有机的共同体,是多姿多彩的文明在进行平等、包容地交流互鉴过程中融汇而成的,其核心是共同的文化认同。这种文明与国家的边界是重合的。作为帝国的大国也有文明,但其文明往往是机械的集合体,是在对外扩张过程中强行纳入不同文明而成的,其核心不是共同的文化认同,而是帝国的强制力量。这种文明与国家的边界是不重合的。

资本主义及以前的大国与文明

从国家与文明的起源,到资本主义大国与资本主义文明的兴起,大国与文明变迁的主线和全局值得关注。一般而言,从距今约4万年现代智人出现到公元前8000年左右的农业革命,是国家与文明的孕育期。此后,随着农耕的出现与私有制的形成和发展,公元前3100年左右埃及和苏美尔早期奴隶制国家产生,直至公元前1000年左右游牧世界对农耕世界首次大冲击结束,是早期奴隶制国家演变以及不稳固的帝国生成期。亚欧大陆的农业革命推动经济社会变革,孕育出农耕文明,使亚欧大陆成为人类历史的主要舞台。历史的总格局逐步走向农耕与游牧两大世界的并立。

从公元前1000年到公元500年为奴隶制国家进入调整和变革期,也是奴隶制大国作为古典帝国崛起与区域性帝国体系形成期。“轴心时代”孕育了古典文明,到公元1世纪亚欧大陆出现横贯东西的大国地带和不同的区域或帝国体系。但随后开始的亚欧民族大迁徙从根本上改变了这一切。西欧大一统帝国的重建以失败而告终,全新的帝国群体孕育其中,形成特有的区域世界。农耕文明也取得重大进步,成为推动变革的根本动力。农耕世界与游牧世界并立的总格局日益明朗。

公元500年到公元1500年则是封建制大国兴起与农业文明成熟期。古典帝国在游牧世界对农耕世界再次大冲击下分解为农业的、内向的、封建性的新帝国。查理曼之子虔诚者路易死后,公元843年其三子缔结《凡尔登条约》,查理曼帝国由此正式三分。9、10世纪西欧遭受诺曼人入侵,直到11世纪才趋于稳定。此后,新帝国开始互争雄长并不断对外扩张,直到15至16世纪大航海时代来临,西欧这些封建性质的新帝国开始向资本主义殖民帝国转型。这一时期变革的深层动力是农耕文明的进一步拓展。在农耕和游牧两大世界并立格局之下,是多元中心并存、多个世界并行发展的局面。

随着大航海时代的到来,从1500年到1850年为欧洲民族国家的形成与巩固期,也是资本主义大国和文明的确立期,并形成了以国际法为基础的国际条约体系。其主要标志就是1648年《威斯特伐利亚和约》以及随后确立的威斯特伐利亚条约体系。这一时期变革的内在动力是工业文明的崛起。随着世界市场的形成,人类历史主要舞台从亚欧大陆转向全球,历史总格局从农耕与游牧两大世界并立转变为农业文明与工业文明的并立。

资本主义大国受资本驱动,竞相划定势力范围,瓜分全世界。资本主义大国和文明及其国际体系在本质上都是资产阶级占统治地位的经济关系的反映。马克思在《资本论》第一卷中指出,资产阶级把国内经济社会关系以及国际关系中的从属关系“花言巧语地”描绘成“自由契约关系”。列宁则在实践中认清其本质:“凡尔赛和约使各战胜国民族擦亮了眼睛,并且证明英法等国并不是文化和文明的代表,而是一些号称民主实则由帝国主义强盗操纵的国家。”

中国与中华文明的多元一体历程

中国与中华文明则有自己一脉相承的突出特性。习近平总书记在文化传承发展座谈会上深刻总结了中华文明具有突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。从大国与文明之间的关系来看,古代中国是以文化认同为基础的古文明大国,古代东亚曾是以文化认同为基础的文明体系,而不是西方学者所谓的“中华帝国”和东亚帝国体系。以往我们不加批判地接受西方的帝国观念,运用所谓的“帝国范式”,对古代中国和东亚文明的历史产生过不少误解甚至是谬误认识,对此需要正本清源、重新审视。

从西周以来,礼乐文化使“四夷宾服”的天下秩序得到有机整合,使中国与周边地区在天下秩序中获得相应的身份和位置,从而形成了多元一体的中华文明。春秋末年的“礼崩乐坏”不是文化认同的断裂,也不是文明体系的崩解,而是中华文明创新发展的历史转折。在百家争鸣中,以孔子为代表的儒家学说脱颖而出。儒学继承了礼乐文化的内核,并把礼与仁结合起来,使中国作为古文明大国的根基更加深厚,使天下秩序模式更加巩固。

到秦汉时期,东亚世界格局发生重大变化。中国周边地区的国家形态日趋稳固,丝绸之路的开通使更遥远地区与中国发生日益紧密的联系。中国自身的国家形态构造也发生嬗变,大一统的郡县体制开始形成,天下秩序模式转变为君臣之礼外延模式。周边之国被中国赋予“外臣”地位,并以君臣之礼相待;其外之国则以“不臣之礼”宾客相待。儒学开始向东亚各地广泛传播,从而成为东亚文化认同的基石。

秦汉以后,中华文明多元一体的历史进程加快,夷汉杂居,文化交融。君臣之礼外延模式进入重构期,东亚封贡体系脱胎而出,由此形成以汉字、儒学和佛教、律令制度为要素的东亚区域世界。隋唐以后中国尽管经历了分合动荡,但文化认同的传统仍得以延续和发展。明朝的建立,从观念和实践上巩固了以文化认同为基础的东亚文明体系。这种体系经过清朝的重建一直延续到西方殖民者的入侵。

西方殖民者曾企图使清政府接受西方资本主义的国际条约体系。其中,晚清来华的美国传教士丁韪良受清政府总理衙门委托翻译《万国公法》,他试图通过翻译该书向清政府兜售西方的国际法体系。中国人则以文化认同的传统对待西方殖民侵略者。清政府委托丁韪良翻译该书,也不过是为了“以夷制夷”,以便于自主应对西方列强及其国际条约体系的冲击。在丁韪良翻译出版《万国公法》十年后,李鸿章在《筹议海防折》中揭开了西方列强的真面目:“洋人论势不论理,彼以兵势相压,我第欲以笔舌胜之,此必不得之数也”,“历代备边多在西北,其强弱之势、客主之行皆适相垺,且犹有中外界限。今则东南海疆万余里,各国通商传教来往自如,麋集京师及各省腹地,阳托和好之名,阴怀吞噬之计,一国生事,多国构煽,实为数千年来未有之变局。”以文化认同为基础的中国与东亚,在西方资本主义大国和国际条约体系的冲击下,面临着生死存亡的挑战。

大国与文明的历史新篇章

1850年以后资本主义大国与文明在危机与战争中暴露出不可调和的内在矛盾。与此同时,社会主义文明大国的观念与实践揭开人类历史新篇章。

随着西欧各国工业革命完成,社会政治改革运动风起云涌。然而,伴随着欧洲“民族之春”而来的却是文明的重重危机,甚至早在第一次世界大战前就有人预言“文明的终结”。1917年俄国十月革命取得胜利,打破了资本主义一统天下的世界格局,揭开人类文明新篇章。世界历史的总格局也随之转变为新旧文明形态之间的并立。资本主义大国从其自身“国强必霸”的逻辑出发,对社会主义大国充满误解、曲解甚至敌视。社会主义大国的建设实践则有力地批驳了这一点。

列宁曾带领布尔什维克党人进行宝贵的探索。他指出:“中央集权制的大国是从中世纪分散状态向将来全世界社会主义的统一迈出的巨大的历史性的一步,除了通过这样的国家(同资本主义紧密相联的)外,没有也不可能有别的通向社会主义的道路。”他还指出,在一国之内,从发展经济和维护群众利益的角度看,社会主义文明大国更有效、更有利;在国家间关系上,社会主义文明大国将引领那些遭受资本主义大国剥削压迫的国家共同形成丰富的文化生活基础,从而加速各民族之间的自愿接近和融合。这些认识和实践探索十分宝贵。

19世纪下半叶至20世纪上半叶中国遭受西方列强的殖民侵略,经历了百年屈辱。中国共产党成为引领救亡运动、组织凝聚革命力量的核心。李大钊、瞿秋白等人放眼人类文明发展大势,批判资本主义文明,满怀信心地展望社会主义文明。经过百余年的奋斗,中国共产党团结带领全国各族人民取得了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设的伟大胜利,开创了中国特色社会主义新时代。中国作为历史底蕴深厚、各民族多元一体、文化多样和谐的文明大国,必将以人类文明新形态所具有的力量,全面促进世界的和平与发展。

《光明日报》(2023年10月16日14版)

大家都在看

-

在星辰大海中刻下求真印记——写在丁肇中九十岁寿辰之际 作者:张志会、李志毅2026年1月27日,著名美籍华裔物理学家、1976年诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授迎来九十寿辰。作为中国实验高能物理走向世界的重要引路人,他数十年来持续推动中国科学家深度参与国际前沿合作。此 ... 机械之最01-28

-

《太平年》里的冯道究竟是怎样的人? 电视剧《太平年》里戏份颇重的冯道,自号“长乐老”,历史上历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,执相位二十余年,在五代时期颇有影响。有人说他是忠贞之士,更有人说他是奸臣之尤?冯道,究竟是一个怎样的人?冯道影视 ... 机械之最01-28

-

机械行业ERP怎么选?这5款软件值得重点关注 各位机械行业的朋友,你是否在为生产管理混乱、成本核算不清、项目进度难跟踪而头疼?今天为大家盘点5款在机械设备领域表现突出的ERP系统,帮你找到最适合自己的数字化助手!1. 哲霖软件深耕机械装备制造的专业之选 ... 机械之最01-28

-

这些塑料之最,你知道几个? 在材料科学的广阔天地中,塑料以其丰富的种类和独特的性能,成为现代工业和日常生活不可或缺的一部分。不同塑料因分子结构和合成工艺的差异,展现出各具特色的 “之最” 特性,下面就让我们深入了解这些塑料之最吧。 ... 机械之最01-28

-

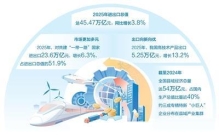

“一根翠竹”何以撬动5000亿绿色产业? 一根竹子,何以撑起一个年产值超5200亿元的绿色产业?国家林草局公布数据显示,近年来,我国竹产业规模持续壮大,初步形成品类齐全、业态丰富、特色明显的竹产业体系,主要竹产品实现生产效益与附加值双提升。截至目 ... 机械之最01-28

-

“买8享9”几何?一文盘点智己LS8的越级配置清单 当2026年的序幕缓缓拉开,高端汽车市场的宁静被一张极具张力的官图彻底打破,智己LS8的正式亮相不仅标志着家族双旗舰格局的成型,更预示着一场关于“豪华定义权”的深度博弈正式打响。如果在过去,人们提及“陆家嘴 ... 机械之最01-27

-

以精准铸就信赖——不锈钢棒材如何在机械精密加工中突破毫厘之差 在机械制造的舞台上,精密加工是衡量技术实力的终极标尺。无数精密的齿轮、轴系、连接件,构成了现代工业装备的心脏与骨架。然而,在这毫厘之间定成败的世界里,基础材料的“毫厘之差”往往被成倍放大,成为良品率与 ... 机械之最01-27

-

靠收边角料起家,如今年产值120亿!这座小城的生意经藏在钢卷尺里 原标题:豫东小城钢卷尺产销占全球市场65%以上边角料里“淘”出百亿产业(财经深一度·宝藏小城的出口生意经)数据来源:海关总署等机器将扁平的尺条加工出弧度,激光打印机精准标注刻度,工人们熟练钉钩、装弹簧、 ... 机械之最01-27

-

可“解难题”也可“出好题”!中国科学家取得通用人工智能逻辑推理新突破 新华社北京1月26日电(记者魏梦佳)中国科研团队近日自主研发出的一款“通矩模型”,该成果26日晚在线发表于国际权威学术期刊《自然-机器智能》。相关专家表示,这是国际首个同时具备自主出题和自动解题双重能力的通 ... 机械之最01-27

-

向险而行的“维和勇士” 只有平时肯下苦功夫,任务来了,我们才能顶得上。——强军心语破晓哨响,“抗震救灾英雄营”官兵瞬间集结,口号震天。战备拉动是常态,但老兵张军强神情依旧凝重。2008年汶川特大地震的亲身救援经历,他早已将“时间 ... 机械之最01-27

相关文章

- 向险而行的“维和勇士”

- 想学机械?别只知清华!“机械四小龙”才是真大佬

- 小心!60 岁后,颈动脉几乎 100% 会长斑块!这样做能逆转→

- 头皮发麻,男子胆管爬满密密麻麻的虫!很多人爱吃

- 转子上的较量:利拿密炼机的技术攻坚战

- 头皮发麻!男子胆管爬满密密麻麻的虫……曾在半年前吃过这道美味,很多人都爱吃

- 泥鳅和黄鳝不是亲戚?人类其实是“长肺的鱼”?丨开讲啦

- 无人智能作战,如何成为奇兵利器

- 心脏能成为“充电宝”?我国科学家有新发明

- 新华社经济随笔:德国企业缘何青睐中国?

- 罗布泊的一声巨响,他在2000公里外的金银滩热泪盈眶

- 秦始皇被骂暴君可他在位的十一年做的改革足以改变一个朝代的命运

- 机械召唤流打造攻略:零氪可玩

- 一句话讲清大学专业(十五):力学类与机械类

- 新赛季召唤革命!机械之神过载大军,自动索敌的钢铁洪流攻略

- 为了一颗小心脏的跳动

- 湖北崇阳:踏雪巡山守供水 清障护线保电力

- 海平面下的城市智慧:缓解“大城市病”,鹿特丹做对了什么?

- 当眼睛学会思考:机器视觉的觉醒与进化

- 列国鉴丨记者观察:发力打造北极航道 俄罗斯北极开发要提速

热门阅读

-

天下第一暗器暴雨梨花针,传说中的唐门暗器做出来了 07-13

-

汽车投诉排行榜前十名汽车 问题最多的就是这些车 07-13

-

世界十大大型船舶排名,第一能承重六十万吨! 07-13