苏东坡成功治好了我的精神内耗,不愧是“有趣的灵魂”

前言

苏轼于后世多以文学家、书法家、诗人、词人的身份为大家所熟识。而他作为经学家、思想家的一面则有意无意被遮蔽在这一耀眼的文学光环之下。但从当时的历史实际与苏轼的自我认知来看,其对那些能够系统反映自己核心思想主张的经学作品重视程度,丝毫不亚于他为后世所尊崇的文学、诗词。

一 、《东坡易传》的成书及作者归属问题

苏轼的经学著作有《东坡易传》《东坡书传》《论语说》三部,其中《论语说》己佚,仅有辑录。与偏重政治主张和历史典章考察的《东坡书传》相比,《东坡易传》则藉由《周易》自身涵具的天人品格而更具思想性,较为集中的展示出苏轼关于天道、性命等问题的思考。因此,要全面考察苏轼的易学乃至哲学思想,东坡易传》自然是最需得到关注的文本之一。然而,对于《东坡易传》的作者究竟是谁学界一直以来就有两种不同的声音。

说过:“先君晚岁读《易》,此书若成,此外,也有学者认为《东坡易传》是苏轼独立完成,并非三苏合力之作。州郡望风遣吏发卒,围船搜取,老幼几怖死。既去,妇女患骂曰:是好著书,书成何所得,而怖我如此!悉取烧之。比事定,重复寻理,十亡七八矣”据此表明,苏轼在经历乌台诗案后,大部分作品皆己烧毁。因此,苏轼至黄州才开始创作的《东坡易传》,应不可能是在其父未完成的《易传》基础上写就的。比如,苏籀就曾指出:“《易》曰一阴一阳之谓道。坡公以为阴阳未交,公以坡所说为未允。公曰:阴阳未交,元气也,非道也。正如云一龙一蛇之谓道也,谓之龙亦可,谓之蛇亦可。”三苏在易学思想上的差异也表明《东坡易传》所反映的思想主张只能是苏轼一人的。

二、苏試的基本易学观

《周易》在传统经学视域下因被看做是圣人创制而具备了神圣性、经典性。历代易学家也大都秉持这一理念,立足身处的时代试图揭示出圣人通过《周易》所展示的微言大义。

不同时代的易学家面对《周易》文本尽管有着各自不同的理解角度与方式,有着力于探究象辞之间严格对应关系的象数派主张,也有力求开显《周易》文辞背后圣人之意的义理派追求。但无论治易取向如何,易学家在面对《周易》文本时,都必然会涉及到《周易》的性质为何作者是谁如何理解经传关系《周易》是卜筮之书还是德性之书等一系列易学的基本问题。苏轼尽管没有像《周易正义》那般在开篇专门具体的探讨这些问题,但从《东坡易传》以及其他相关易学材料中,我们还是可以大致归纳出苏轼对这些问题的基本看法。

关于《周易》的性质为何,苏轼曾有过“《易》者,圣人所以尽人情之变,而非所以求神于卜筮也”的基本主张。率一物而两之,以开生生之门,所谓因贰以齐民行者也。故兼三才,设六位,以行于八卦之中。天地山泽,雷风水火,纷然相错。尽八物之变,而邪正吉凶、悔吝忧虞、进退得失之情,不可胜穷也就《周易》的八卦符号而言,苏轼认为圣人制易的过程是通过画卦以拟物的方式实现的。“昔圣人之始画卦也,皆有以配乎物者也。

巽之配于风者,以其发而有所动也。配于木者,以其仁且顺也。夫发而有所动者,不仁则不可以久,不顺则不可以行,故发而仁,动而顺,而巽之道备矣。圣人以为不重,则不可以变,故因而重之,使之动而能变,变而不穷,故曰‘重巽以申命’。”比如,巽卦的符号与现实中的风、木相配,其用心则在于取义于风之发动与木之仁顺的内在品格。

在其看来,对《周易》卦爻符号的理解不应将目光聚焦于其所对应的具体物象,而应藉此去把握物象背后的圣人取象之意。不然,则有亡逸不全者矣苏轼认为,过分执著于探讨卦爻符号对应物象的而忽略其背后的圣人取象之意,既是将《周易》定位为卜筮之书后所产生的错误理解,也是汉代象数易学执著于探讨逸象问题的原因所在。显然,通过对卦爻画与物象之间关系问题的探讨,苏轼展示出其清晰的义理易倾向。同时,苏轼于此也涉及到了重卦问题。

在其看来,圣人重卦的目的,一方面在于凸显自然与人事变动不居实际情状;另一方面则是出于点醒人们要具有忧患意识。“卦所以有内外,爻所以有出入者,为之立敌而造忧患之端,使知惧也。有敌而后惧,惧而后用法,此物之情也。忧患之来,苟不明其故,则人有苟免之志,而怠于避祸矣。故易明忧患,又明其所以致之之故。去父母,远师保,而不敢忘畏者,知内外之惧,明忧患之故也。”两者之间一体而两面,从客观形式上而言,重卦后的卦之内外更充分的体现出爻在一卦中变动不居的出入往来形态,也更好的反映出其所模拟的现实人事、自然的复杂情势;从主观目的上而言,重卦则是圣人出于济民之心,使人们借助《周易》能够充分体认到现实情形始终处在纷杂不定的变化当中,从而点醒人们的忧患意识。

这也即是苏轼所理解的圣人制易得目的所在。“‘兼三材而两之’,所谓‘贰’也。夫道一而已,然《易》之作必因其贰者,贰而后有内外,有内外而后有好恶,有好恶而后有失得。故孔子以《易》为衰世之意,而这些看法到了宋代则有了一些新的发展。皮锡瑞于《经学历史》中曾言:“经学自汉至宋初未尝大变,至庆历始一大变也。

”对孔子作《易传》问题进行大胆质疑,批评河图、洛书为虚妄之说。另一方面出现了以刘牧为代表的图书之学与邵雍的先天之学。他们试图通过对河图、洛书与先天卦问题的研究,探究《周易》卦爻符号的具体形成问题。苏轼作为欧阳修的得意门生,其在思想主张和易学理念上受到欧阳修的不少影响,但在《周易》的作者等一系列问题上,苏轼却并不认同欧阳修的观点。正因如此,《周易》才可能符示变化不居的自然、人事现实。也正是由于这种开放性特点,使得后世学者得以从“仁义”“大小”等不同的角度对《周易》加以解说,形成了不同易学主张。但由于后世逐步偏离了《周易》文本的这一开放性本质,或将《周易》固化为占筮一途、或执著与探求象辞之间的严格对应方式,其核心内涵则因此湮灭。

而孔子作《易传》的初衷则正是为了纠正这一问题。因此,尽管《易传》中的许多解说看似仅仅是对卦爻辞的简单重复,实则正是孔子以此纠正以往邪说,凸显《周易》“不为必然可指之论”的特性。于此也不难推断,在苏轼看来,欧阳修仅仅依据《易传》文本中存在重复、简单、前后矛盾的情形就直接否定其为孔子所做的做法,可能恰恰失却了孔子作《易传》的用意所在。

一爻,‘潜龙勿用’之类是也。初不谓己所述者为《彖》《象》也。而近世学者失之,不可以不辨也。象者像也,像之言似也。其实有不容言者,故以其似者告也。达者因似以识真,不达则又见其似者,而日以远矣。”苏轼认为《彖》《象》的称谓并非出于孔子作《易传》之时,而是后世学者割裂传文附于经文之后所导致的结果。

“彖”在孔子那里原本是指卦辞,“象”则分为两种:“大象”是指八卦,“小象”则为具体的一爻之象,即爻辞中所展现的具体取象。苏轼进而依据《易传》中“系辞焉而明吉凶”的提法,指出:“‘系辞’则《彖》《象》是也。以上下《系》为‘系辞’,失之矣。虽然,世俗之所安也,而无害于《易》,故因而不改也。”既然孔子所说的“系辞”是指卦爻辞,也即彖、象,那么将《系辞传》命名为“系辞”的做法就并不合理。显然,他的这些看法与欧阳修有相通之处,只是与欧氏藉此上升到对整个《易传》作者问题的质疑不同,苏轼仅仅将此看做是后世割裂传文以及误用后不断因循所致。这一理念显然也与上文所提及的苏轼秉持的不可矫枉过正的态度息息相关。

(三)苏轼的占筮观

正如前文所言,苏轼在关于《周易》性质的界定上主要强调其作为德性之书、忧患之书的一面,并由此认为将《周易》利用为卜筮工具的做法并不正确。因此,他曾专门强调:“《易》者,圣人所以尽人情之变,而非所以求神于卜筮也。自孔子没,学者惑乎异端之说,而左丘明之论尤为可怪,使夫伏羲、文王、孔子之所尽心焉者,流而入于卜筮之事,甚可悯也。虽然,南蒯之说,颇为近正。其卦遇《坤》之众《比》,而其繇日:‘黄裳元吉。黄者,中之色也;裳者,下之饰也;元者,善之长也’。夫以中庸之道,守之以谦抑之心,而行之以体仁之德。以为文王之兆,无以过此矣。

虽然,君子视其人,观其德,而吉凶生焉。故南蒯之筮也,遇《坤》之《比》,而不祥莫大焉。”在他看来,《左传》中记载的众多筮例恰是表明《周易》流入异端被作为卜筮之书应用的典型。而从苏轼对其中“南蒯之筮”的肯定来看,其目的仍然在于将《周易》纳入德性价值的框架之中加以审视。苏轼于此主要围绕大衍筮法操作过程中经过三变而确定一爻时,所涉及到的九、八、七、六四个蓍数与阴阳老少的对应关系问题展开辨析。他并不认同简单以数字的奇偶、大小关系来解释九为老阳、七为少阳、六为老阴、八为少阴的做法。

在他看来,如果仅以数字的大小来界定阴阳老少关系,那么在天地十数之中,如果以老阳为九、少阳为七,那么老阴为十、少阴为八则似乎更为合理。即使考虑到阴数不应大于阳数,也应当以老阴为八、少阴为六。苏轼并不认同所谓的阴阳顺逆之说,认为这只是为了牵强附会大衍筮法中的数字与阴阳爻之间的对应关系。因为无论从现实的阴阳二气消息流转情况来看,还是就《周易》阴阳卦爻符号的自下而上的増长、变化顺序而言,都并不存在阳顺阴逆之说。

在苏轼看来,之所以会出现以九为老阳、七为少阳、六为老阴、八为少阴的对应关系,其根本原因不在于筮法三变后所得到的余数问题,而是取决于三变中分得的挂扔数多少。这里关于于大衍筮法的讨论在一定程度上涉及到了“挂坊法”和“过揲法”问题。只是苏轼对此问题的讨论明显还不够深入,其批评阳顺逆阴的数字与阴阳对应方式,以及以数之多少与奇偶相配的看法,都未必经得起推敲。而他在此处所涉及的这些问题,后来则在郭雍、朱熹那里得到了进一步的深化,构成了周易古筮法研究的重要一环。

尚秉和、李镜池、高亨等许多易学家也都关于《周易》的古占法问题有专门的研究。一步推动了《周易》古筮法的研究。从易学史视野来审视苏轼对这一问题的讨论。不难看到,苏轼的主张并未在后世产生重要影响,其看法也法圆融的解释左、国语筮例中涉及的问题。但如果不执著于《易传》所载的大衍筮法与左、国语及其他文献中记载的早期筮例的对应关系,则不难查见苏轼对于《周易》占法的见解是极富创见的。

这一连续渐变的动态解占方式很大程度上解决了多爻占断的难题,也跳出了程炯、朱熹等人所纠结的多个变爻之间爻辞的取用原则、本卦之卦关系等本就难以回答的怪圈,最大限度凸显了“爻者言乎变”的易学内涵《讼》,皆以两两相从,而明相反之义,若《大过》至《夬》八卦则否,盖传者之失也。东坡始正之。”经由苏轼的提出,《杂卦》的排序问题受到之后易学家越来越多的关注,蔡渊、俞琰、毛奇龄等人都提出过不同于苏轼的《杂卦》后八卦排列方案。直至今天,这一问题仍旧受到学界的关注和持续讨论 。尽管站在今天的学术视野来看,苏轼对《杂卦》存在错排的判断未必准确,对八卦的具体排列方式也存在可商榷之处但就宋代思想的发展演变而言,从最初欧阳修等学者藉疑经惑传来打破旧有权威。

结语

苏轼一生虽沉浮于宦海,一再被卷入到党争的旋涡中心,坚持个性、不盲从的态度令其饱受贬谪之苦的同时,也为其思想的系统化和深入化提供了物理时间与精神资源。苏轼晚年言道:“抚视《易》《书》《论语》三书,即觉此生不虚过。

如来书所谕,其他何足道”见其对自己经学著述的重视。事实上,与后世对苏轼文学、诗词的推崇有加相较,他的思想却在身前、身后不断遭受质疑与批评。

正如黄庭坚所言:“至近世,俗子亦多镑东坡师纵横说,而不考其行事果与纵横合耶,其亦异也盖数十年前已有如此等语,今人又百倍于刘,此予不得不辨也。”苏轼写就《东坡易传》《东坡书传》《论语说》三部经学著作后,曾颇具感慨的言道:“孔壁、汲冢竹简科斗,皆漆书也。终于蛊坏。景钟、石鼓益坚,古人为不朽之计亦至矣。然其妙义所以不堕者,特以人传人耳。大哉人乎!《易》曰:‘神而明之,存乎其人’,吾作《易》《书传》《论语说》,亦粗备矣。呜呼,又何以多为。”著作的价值,并不因其得以保存下来就能够展现,根本在于能否得到后世之人的认同与珍视而得以传递而获得不朽。苏轼的诗词书画早已实现其价值的不朽,而他的《东坡易传》等经学著作的价值不朽之路却仍待开显。

大家都在看

-

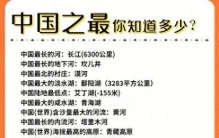

中国的“最”级宝藏!你知道几个? 很多人以为中国最冷的地方是黑龙江漠河,实则不然——真正的"中国冷极"在内蒙古大兴安岭北段的根河,这座仅11万人口的县级市,最低气温达零下58℃,比冰箱冷冻层(零下18℃)冷3倍还多,距离北极历史最低温 ... 自然之最01-08

-

骄傲中国!自然景观之最 你可曾静立于一片土地,感受过它穿越亿万年时光的呼吸?在中国,这不仅仅是一次旅行,更是一场与天地史诗的对话。这里的山河,不仅是风景,更是文明的血脉与精神的图腾。最高的山峰——珠穆朗玛峰珠穆朗玛峰海拔高达 ... 自然之最12-30

-

颠覆认知!这6个自然形成的世界之最,看完直呼地球太会“整活” 你知道吗?地球藏着太多鬼斧神工的自然奇迹,它们不用一砖一瓦,全靠时光和地质运动雕琢,每一个都让人忍不住惊叹“这居然是自然形成的?”珠穆朗玛峰珠穆朗玛峰绝对是地球的“身高天花板”!海拔8848.86米,矗立于 ... 自然之最11-11

-

世界上最危险的5个景点,珠峰首当其冲,心脏不好的千万别去 有没有好玩儿但不花钱的旅游项目?当然有!客厅一日游了解一下。开个玩笑,旅游嘛,最重要的就是享受当下,花点钱也没啥!可如果迎来的不是惊喜,而是惊吓,你会不会想直接打开国家反诈?今天咱们就来看一看世界上最 ... 自然之最10-17

-

大冶之最,你知道多少? 一、矿冶历史与考古之最1. 铜绿山古铜矿遗址:五项世界顶级纪录持续采冶时间最长:从夏代(距今 4000 余年)延续至汉代,开采历史超 1000 年,入选中国百年百大考古发现。开采规模最大:已发掘井巷总长度约 8000 米 ... 自然之最10-16

-

地球 20 个自然之最:藏在星球里的神奇 感谢关注,持续为您提升阅读体验!地球历经亿万年演变,孕育出无数令人惊叹的自然奇观。以下 20 个 “地球之最”,每一个都藏着独特的神奇之处,用简单语言带你认识星球的别样风貌:1.马里亚纳海沟是地球最深海沟, ... 自然之最09-07

-

清代诗人的一首小诗,想象奇特,富有情趣,后两句可谓神来之笔! 季节的转身总藏在风的褶皱里。或许是黎明时分,窗帘缝漏进的第一缕风忽然带了凉意,像谁悄悄掖了掖被角;又或许是午夜梦回,檐下的雨丝斜斜掠过窗纱,把蝉鸣洗得淡了三分。它从不是仓促的告别,而是踮着脚走过青石板 ... 自然之最08-24

-

世界上降雪最多的地方 常年白雪覆盖(帕拉代斯山) 位于美国华盛顿州的帕拉代斯山,是世界上降雪量最多的地方之一。在地球上有些地方每年都会迎来大量的降雪,形成一片银装素裹的景象,而帕拉代斯山就是下雪量最多的地方,这个地方每年的降雪量可达11米以上,有些年份 ... 自然之最08-19

-

世界上降水量最大的地方 几乎每天都在下雨(毛辛拉姆) 印度毛辛拉姆的年降水量467英寸是降水量最大的地方。在我们的地球上,有些地方每年的降水量令人惊叹。毛辛拉姆这个神秘的地方每年都会吸引着无数探险者和自然爱好者的目光。印度毛辛拉姆位于印度的东北部,靠近孟加 ... 自然之最08-19

-

世界上最面积最小的大陆 面积850万平方公里(澳洲) 澳洲是世界七个大陆中面积最小的大陆。在地球上有七个大洲,分别是亚洲、非洲、北美洲、南美洲、欧洲、大洋洲和南极洲。其中面积最小的大陆是澳洲大陆。澳洲大陆位于南半球,是地球上最古老的大陆之一,也是唯一一个 ... 自然之最08-19

相关文章

- 世界上降水量最大的地方 几乎每天都在下雨(毛辛拉姆)

- 世界上最面积最小的大陆 面积850万平方公里(澳洲)

- 世界上温度最高的地方 沙漠中的热极(美国死亡谷)

- 世界上风力最强的地方 风俗超过300km/h(联邦海湾)

- 世界上最活跃的火山 基拉韦厄火山(活跃火山)

- 世界上最寒冷的人类居住地在哪儿

- 世界上最大的海是什么海(珊瑚海)

- 世界上黄金产量最多是哪个国家

- 世界上最安静的地方在哪儿

- 中国地理之最:从世界之巅到秘境奇观

- 写作写什么?最自然的东西才最有保存价值

- 世界母乳喂养日:生命之初,自然之乳

- 宁阳县第一人民医院母乳喂养宣传日丨生命之初的自然之爱,给宝宝最珍贵的“礼物”

- 沉沉醉山水间,邂逅自然诗情画意

- 刘亦菲38岁素颜自拍照流出,于无妆中邂逅纯粹自然之美

- 全国母乳喂养日丨生命之初,自然之乳

- 生命之初 自然之乳丨这场“全国母乳喂养宣传日”活动有料又有爱

- 甘肃之美:推荐5个最具特色自然景观。

- 凤翔峡原始生态旅游区探索自然之旅

- 嘉峪关最有灵性的5座山!您都去过吗?

热门阅读

-

张译和张铎,你真的能分清楚吗? 07-13

-

三年自然灾害毁灭了多少的东西,实属可怕 07-13

-

丹霞山阴阳石酷似男女生殖器,羞涩的人真的看不下去 07-13

-

世界上最高的十大山峰,珠穆朗玛峰稳居第一 07-13

-

俄罗斯十大城市排名:莫斯科第一,圣彼得堡第二 08-01

-

世界十大最缺水的国家排行榜,索马里位列第一 08-12