谁是毛主席最得力的军事助手?

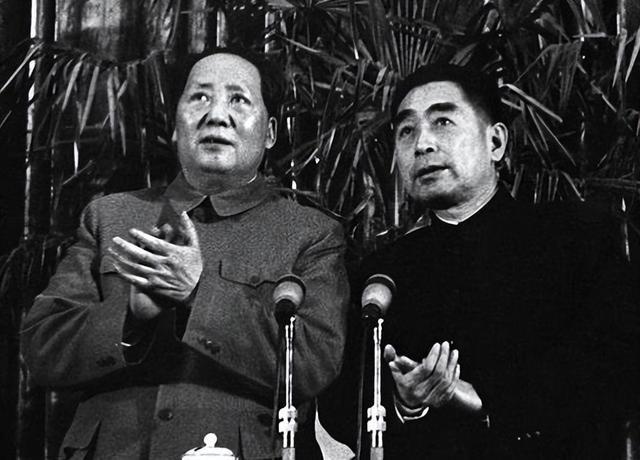

毛泽东和周恩来合作的岁月,不是什么光辉的舞台剧,也不是能够精致复刻的历史范例,却很真实。谁在夸耀实力,谁又在费尽心思权衡利益?外界皆有说法。回头看去,舞台上的主角和配角,其实始终没有完全对调过。周恩来,既不是毛泽东的影子,哪怕只是助手一角,也做得极其用心了。弗兰茨·梅林说自己是“第二提琴手”,看着低调,内力却惊人。谁又不哪支交响乐团,靠独奏家能撑多久?

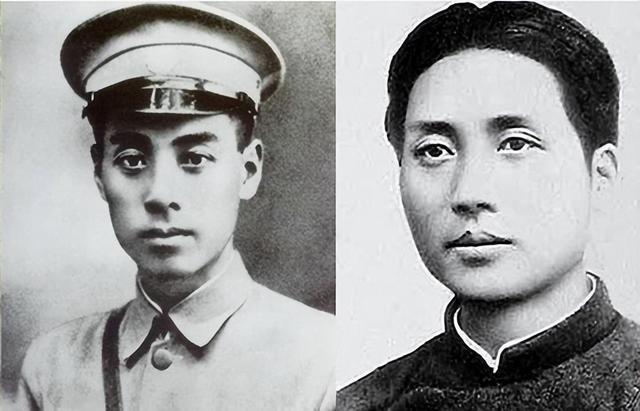

到了中国革命这里,故事照例不按教科书脚本发展。早在新文化运动,毛泽东和周恩来就开始各自行动,那时信仰笼着些模糊的希望。如果没经历过,那股子不可名状的燥热劲儿,怕是很难体会。1920年,周恩来穿着白西装,带着天津的青年,有些洋气也有些不安稳。毛泽东那会刚到北京二度漂泊,书信来往不多,态度却已明确。谁都知道这些青年之间会发生点什么,但很久后大家才慢慢拼出整张图。

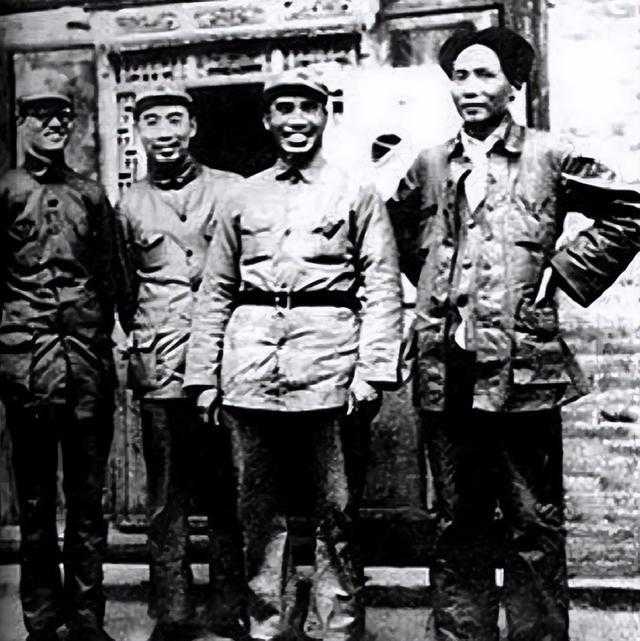

时间忽然跳到了1926年,中山舰事件炸了锅,毛泽东急匆匆跑去李富春家,周恩来正坐在那里。说句实在的,他们彼此直觉都挺敏感,一个新锐思考者、一个执行力极强。表面互相试探,暗地里心思却早有交集。周恩来心里大概笃定,这人将来不凡,毛泽东也没轻易言透什么,更多是吞吐和犹豫。其实两个人一开始都犹豫,各有各的小算盘,只是谁也没把那点保留说破。是不是很清楚?也未必。

后来博古、李立三、项英之乱,上海那厢暗涌浮现,中央根据地已经没人坐得住。上海回来的周恩来开始挺毛泽东,明里少,暗里多。政治局面时而紧绷时而宽松,毛泽东被批判时,周恩来愿意冒点风险。什么叫信任,其实不到最后关头都不敢下定义。结果是毛泽东病了,周恩来陪床求稳,留下八个字——照顾大局,相忍为党。毛泽东记一辈子,不仅是感激。说真话,历史都愿意把这些细节渲染地温情脉脉,其实残酷得很。

1932年,赣州失利,军事调度层层断裂,毛泽东被逼山上“休养”。旁观者这不是软禁又是什么?项英带命,周恩来急请,毛泽东被请下山,两人帐篷夜话,能不互相诘问?后面的漳州大捷,直接做了“分水岭”,周恩来对毛泽东能力清楚得很,这时候让贤观念也露了出来。可是让贤说得轻巧吗?职位高低、本事大小、责任轻重,说到底哪有绝对的对错?

接下来苦戏还多。第五次反围剿,那波内耗厉害到差点毁了队伍。大家觉得博古李德不行了,叫周恩来上其实是顺理成章,他却自己去找毛泽东谈判。你怎么看?毛泽东不愿直接上台,说是变动太大了。但没多久,遵义会议扭转,周恩来用力推毛泽东,自己偏居次席。身不由己还是自愿成全?也许一半一半。其实也有不少人质疑,如果周恩来更坚定一些完全可以强势主政,结果谁说得清呢。

遵义会议之后的分工,自然形成某种结构。外界看是毛泽东指挥,实则周恩来处处补位。某种程度上,两个人都懂“让步”这个词的重量。毛泽东要雄才大略,周恩来偏于圆融细腻,却都在乎大局。英国索尔兹伯里评论“二人政治合作无出其右”,和盘托出,一点粉饰都没有。时局好时如此,动荡时呢?早已不是单纯的分工明确,更多是“你中有我、我中有你”,没法互相剥开。

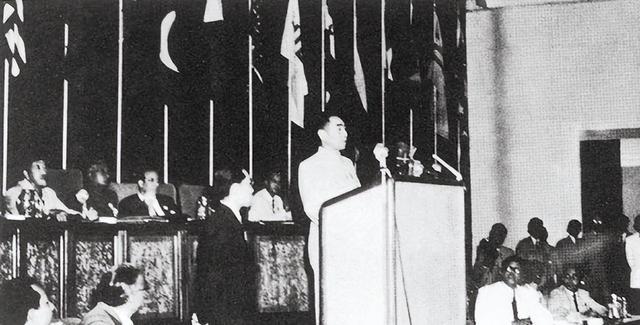

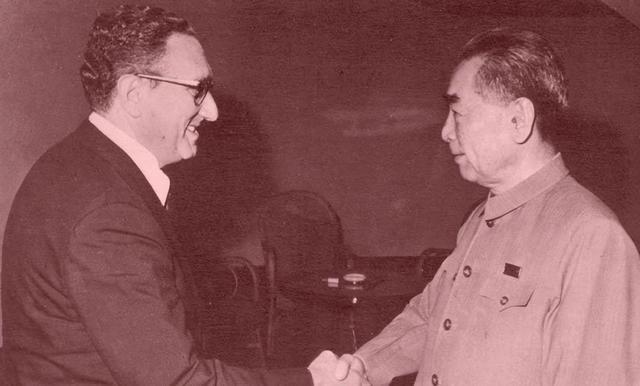

新中国成立,外交一摊大事落在周恩来身上。没有部长,他就兼着。1958年才让陈毅分担部分事务,但核心还在周恩来。说他天生适合外交,这话不假。抗战时期结交外宾,斯诺、史沫特莱算是熟面孔,但适应对外节奏的大国政治家,放全球都稀罕。白修德和他聊天,问“你首先是中国人,还是共产党员?”周恩来自然回答,没留半点口舌余地。可真到实际操作,他未必事事都灵活,有些“失误”也在所难免。

1954年以后中国外交进入微妙时期,周恩来以睿智、机敏著称。有人觉得他谈判风度严谨,有人说他能屈能伸,但也有人认为他过于稳健,不愿激进突破。记者问“为何中国人低头走路”,周恩来轻描淡写,以“上坡路”做回应,“你们美国人走下坡路”,言语间自信且幽默。这种化解尴尬的能力,很难被后来外交家复制。可反过来谨慎的策略有时也让机会流失,太圆滑反倒显得不够果断。

历史不是一摞摞数据表。1953年的五项和平共处原则、求同存异,都让新中国在冷战夹缝里喘了一口气。尼克松还说斯大林手下的莫洛托夫很难对付,可“等你遇到周恩来,再说吧”,几分敬畏,几分无奈。实际上,外交史上这样的评语谁都不会轻易给。周恩来做了几十年总理,为苏联人、美国人、印度人都树立了不同的榜样。榜样这词挺怪的,好像平白矮化了他的复杂性,其实没有什么刻意的“标准答案”。

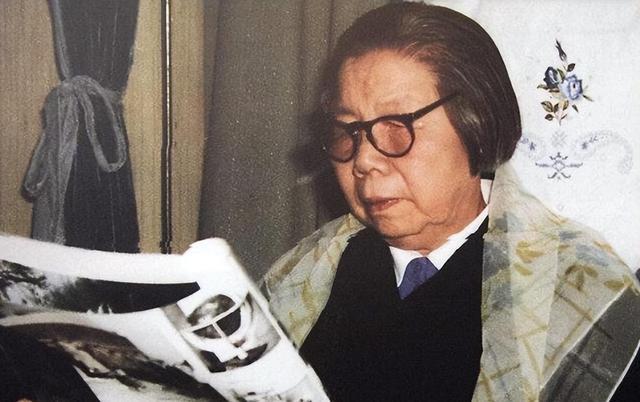

周总理晚年最让人津津乐道的,不是成就,而是处置自己后事的态度。不留骨灰,不搞送别,不办追悼会。邓颖超整晚犹豫,许多老部下反对,叶剑英说“不能留下先例”。话一出口,事儿就僵了。必须上达天听,最后只有毛泽东点头同意,“按恩来遗愿办”。很多人哭,更多人哑然。没有骨灰,不留坟茔——甚至不算一次“葬”,解构了整个中国传统观念。理由是什么?“不占地盘”,还是视私为不当?事情往简单说可以压缩成几个字,其实背后翻江倒海。

周恩来的骨灰撒在四个地方。北京上空、密云水库、天津海河、山东黄河入海口。现在大家都能查到,但几十年没人敢多嘴一声。北京天津是起点,密云水库拆不下他那个监督精神,黄河呢?向大海流,谁说不是指望国家早日大同。可人已去,沧浪水深,不知归处。

邓颖超后来的选择跟随周总理,不留骨灰。俩人几十年并肩,西花厅的日夜,直到最后一起散入风中。骨灰盒还是共用一个,这种小细节,外人未必能懂。很多人喜欢把这两位“形容”成红色夫妻档,其实太轻浮了。真要有更多的坚忍、平和,和无法化约成标签的情义。

群众自发送别周总理那天,排成长龙,百万人是很难想象的。没有统一口号,没有组织动员,流泪哭声如潮,长安街变成默哀的河流。八宝山不留骨灰,东风浩荡,天下无声。

确实,周恩来一生无数头衔,什么最重?弄得清吗?他反反复复说“为人民服务”,不停折腾工作。可是,这么多年过去,大家还念叨他,不是因为,而是旁人才懂的那股劲道。没有墓地,没有骨灰,心中的位置却总在。

你说是不是夸张?其实未必。不出风头,也没什么英雄式豪语。无声无息的消散,又像石子投入水中那道涟漪,一圈圈久久不散。

对于毛泽东,周恩来是伙伴、助手,有时也可以是对手。甚至他们两人态度、想法并不总是一致,有时候分歧很大。大事上紧紧合作,小事上各执己见,这才是活生生的人。

信息时代反过来回望那批人,其实特简单。总理、外长、谈判专家、筑堤修水库的劳模,无数身份叠加在一个人生涯上。过程粗糙,也偶有遗憾。谁说一个人、一个时代非得完美不可?

故事怎么讲都讲不尽,人情演变里疙疙瘩瘩的片段才最动人。谁也无法周恩来的人生。他在台下,是淡淡的影子,平平静静,偏又难以忽略。

如今只剩春来花又开,西花厅的老树还站着,骨灰早已随风无踪。人还是人心。

大家都在看

-

项羽为何被评为千古无二?他创造了3个世界第一,至今无人能超越 五万对四十万的战争奇迹三万对五十六万的惊天逆转二十五岁分封天下的千古一人 军事之最01-28

-

以色列的军事力量如何 以色列的军事力量以技术绝对优势和实战检验为核心,是一个高度专业化的“小巨人”。尽管国土面积小、人口仅约900万,但凭借顶尖的军工体系和创新能力,它稳居全球军事强国之列,尤其在中东地区扮演着关键角色。技术 ... 军事之最01-28

-

打开新思路?外媒:丹麦只要从中国买歼-20,就能保住格陵兰岛! 【军武次位面】作者:乐乐丹麦和美国围绕格陵兰岛的冲突还在发酵,甚至到了欧洲从开始忍不住讨论,“失去格陵兰岛后果”的地步。印度“Jetline Marvel”网站提出了一个天马行空的想法,即“丹麦应该从中国采购歼-10C ... 军事之最01-28

-

项羽为何是千古第一?三项世界第一冠绝古今,至今无人能及 谈起中国古代的战神,项羽绝对是绕不开的名字。他不是传统意义上的帝王,却被司马迁列入《史记·本纪》,与帝王同列;他一生胜多败少,最终乌江自刎,却赢得了比胜利者刘邦更多的后世敬仰。世人称其为“千古第一猛将 ... 军事之最01-28

-

中国志愿军为什么强大,德国人研究后说,有这5个原因 1950年深秋。鸭绿江畔的寒风裹挟着战争的硝烟。当美军王牌陆战一师在仁川登陆时,或许没人想到,这支装备精良的现代化军队,将在三年后被一群穿着单薄棉衣、手持简陋武器的中国军人逼退至三八线以南。德国军事专家在 ... 军事之最01-28

-

战神韩信:揭开中国最神秘军事天才的真实面纱! 韩信:从平凡到兵圣的壮丽逆袭在悠久的中国历史长河中,韩信这个名字犹如璀璨星辰,闪耀不灭。他不仅是汉朝的开国功臣,更是一位令人敬畏的军事奇才。有人认为,韩信的成功源于天赋;而更多人相信,他的崛起,靠的是 ... 军事之最01-28

-

被挖膝盖骨的孙膑:凭3计干翻庞涓,身残却成战国最狠军事奇才 提起战国军事家,有人想到孙武,却少有人提他的后人孙膑——这个被同门挖去膝盖骨、脸上刺字的残疾人,愣是靠脑子把仇人逼到自刎,用三场神操作让齐国称霸,还写出了不输《孙子兵法》的兵书,活成了古代最硬核的逆风 ... 军事之最01-28

-

《三国演义》中的之最 《三国演义》中有许多令人印象深刻的“之最”,它们构成了这部经典名著的筋骨与血肉。以下是一些脍炙人口的例子,分为几个类别: 人物之最* 武力之最:吕布 —— “人中吕布,马中赤兔”,虎牢关三英战吕布是其武力 ... 军事之最01-28

-

拜占庭帝国的终极秘密武器“希腊之火”! 公元678年,君士坦丁堡城下,阿拉伯舰队如黑云压境。500艘战船,满载精锐水军,直扑这座千年古城的心脏。守城的拜占庭士兵手心全是汗——弓箭射程不够,投石机打不准,海墙之下,敌舰已近在咫尺。就在此时,城墙高处 ... 军事之最01-25

-

《原子能之军事用途》三大翻译硬伤:戳破西方原创的谎言! 提及原子能的近代研究,世人多将其与美国1945年发布的《原子能之军事用途》(史迈斯报告)绑定,视其为西方核物理研究的经典文献。但当我们深究这份报告的英文原版与其中译文本,却发现诸多无法用“翻译失误”解释的 ... 军事之最01-25

相关文章

- 年羹尧:铁血将军的辉煌与悲歌——雍正朝的军事奇才与悲剧英雄

- 这就是毛主席之伟大!哪怕给蒋介石一万个胆子 他也不敢干这四件事

- 干裂嘴唇与刀刻皱纹,长征血色地图里最刺目的图腾!

- 李广,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物

- **韩信:从胯下之夫到兵仙的传奇人生**

- 平凉武魂:将星闪耀谁领风骚?

- 走出了中国战争史上最绝妙的一步棋:孙膑,残躯中的兵家之神

- 韩信:兵法奇才的崛起与陨落——一代军事天才的传奇人生

- 【韩信:楚汉争霸的军事奇才,被誉为“兵家之神”的传奇人物

- 韩信:军事天花板,政治不及格——一个被自己忠诚杀死的千古战神

- 军事力量排名前三

- 唐太宗李世民究竟有多牛?毛泽东:自古以来论军事才能,无人能及

- 霍去病的军事战略分析

- 千年兵家必争之地:大运河背后的军事需求与国家统一的秘密武器

- 强军论坛丨破“潜规则” 立“明规矩”

- 突发!伊朗躲过灭顶之灾,救星非普京沙特,竟是美国最铁盟友

- 韩信淮阴人西汉开国第一军事指挥官军职最高达相国兼大将军

- 清朝雍正皇帝系列之执政十三年-强人短板③(军事崩溃)

- 韩信军事生涯的巅峰之作

- 唐代著名将领:薜仁贵一一勇猛善战的军事英雄

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09