史海拾珠之七:抗倭第一名将戚继光

【沧海桑田,岁月更迭,于历史的漫漫尘埃中,我们可采撷那些留名青史之贤达,亦或名不见经传之凡人。他们皆已消逝在时光长河,离我们远去。然而,他们也曾扮演着人子、人夫、人妻、人父、人母等角色,在生活的舞台上演绎着各自的故事。他们的身上,依旧蕴藏着诸多值得我们学习之处。他们的嬉笑怒骂,尽显性情;他们的悲欢离合,饱含人生况味。这一切,同样值得我们去共情、去深思。】

嘉靖七年(1528年),山东济宁一户将门世家里,六岁的戚继光在沙盘上摆弄着小木船。父亲戚景通指着波涛状沙痕问:“儿知海为何物?”孩童昂首:“海乃大明东门,门不固则盗入。”这句稚语竟成谶言——二十年后,当倭寇的烽火燃遍东南海岸时,这个少年将成为大明最坚固的海上“门闩”。

戚继光(1528-1588)的人生如同一场精心布局的棋局。十七岁袭任登州卫指挥佥事,二十五岁中武举,三十四岁调任浙江抗倭前线。在传统武官多凭勇力作战的时代,他却是罕见的“学者型将领”:著《纪效新书》《练兵实纪》,创“鸳鸯阵”,制“戚氏军刀”,甚至改良了福船的战术性能。他的特别之处在于,不仅善战,更善“建制”——将军事行动系统化、标准化,如同打造精密器械。

嘉靖年间,倭患达到顶峰。这些来自日本的浪人、武士勾结中国海盗,来去如风,明军常以数倍兵力仍遭败绩。戚继光到任后看到的是一支令人痛心的军队:士兵老弱,纪律涣散,见倭寇“如羊见虎”。他做了一个惊人之举:罢黜旧部,远赴浙江义乌,招募三千矿工、农民,组建全新的“戚家军”。

这支军队后来成为东亚军事史上的传奇。他们不是靠个人勇武,而是靠严密的组织:最小的战斗单位“鸳鸯阵”十二人配合如一人;作战时鼓声、旗帜、灯笼构成完整的指挥系统;甚至发明了世界上最早的标准化弹药包。十年间,戚家军历经八十余战未尝败绩,最终平定东南倭患。

万历年间,戚继光北调蓟镇,面对的是完全不同的敌人:蒙古铁骑。他又开始了新一轮“建制”——修长城、造战车、练火器,打造出明朝最坚固的北方防线。张居正曾赞叹:“蓟门兵备之整,自汉以来未有也。”然而随着张居正去世,这位功臣遭弹劾罢官,晚年贫病交加,在故乡寂寞离世。

嘉靖四十年(1561年)四月的浙江台州,空气里弥漫着海腥与不安。戚继光站在椒江入海口的礁石上,手中炭笔在羊皮地图上移动,标记出第十七处倭寇可能的登陆点。他身后站着两个年轻人:一个是义乌矿工出身的队长陈大成,一个是绍兴书生改行的参军赵士桢。

“报——!”斥候滚鞍下马,“倭船三十艘过韭山列岛,向桃渚方向!”

戚继光眼睛一亮,转向陈大成:“依你看,倭寇会从何处上岸?”

粗豪的武夫挠头:“将军,倭人狡诈,说不准...”

“不,说得准。”戚继光蹲下,用匕首在沙地上画线,“你看潮汐——明日辰时大潮,桃渚港外有暗礁,大船必泊于此处。”匕首点在“花街”二字上,“此处距桃渚十五里,有废弃盐场可藏兵,街道狭窄如肠。若你是倭寇头目,抢掠后会在何处接应?”

陈大成恍然:“花街!”

“对。倭寇战术永远是‘登陆-劫掠-回船’,所以他们必选既能抢掠又方便撤退之地。”戚继光起身,目光扫过众将,“但这次,我们要让他们来了就回不去。”

夜幕降临时,戚家军大营灯火通明。三百名新兵正练习一种奇怪的阵型:十二人为一队,最前两人执长牌、藤牌,次两人执狼筅(一种竹制长兵器),后四人持长枪,再两人持镗钯,最后两人为火兵与队长。他们移动时呈楔形,像一只展开翅膀的鸳鸯。

“这叫‘鸳鸯阵’。”戚继光亲自示范,“长牌挡箭,藤牌攻下三路,狼筅扫荡,长枪刺杀,镗钯协防。倭刀虽利,却破不开此阵。”他让两个士兵用倭刀全力劈砍藤牌,刀刃竟卡在密编的藤条中。

赵士桢提出疑问:“将军,阵型虽妙,但花街巷道宽窄不一,若阵型展不开...”

“问得好。”戚继光展开一张帛画,上面竟是花街每一段巷道的精确尺寸,“这是我三个月前派细作测量的。鸳鸯阵可变‘三才阵’‘两仪阵’,宽巷用全阵,窄巷分两小队。”他手指划过几个红点,“这里、这里、这里——我们预设战场。”

陈大成仍有顾虑:“倭寇凶悍,我们这些新兵...”

“所以需要这个。”戚继光示意亲兵抬上一口木箱。打开后,是数十个油纸包,每包标着奇怪符号。“这是‘一窝蜂’火器改进版,每个纸包有火药、碎瓷、毒蒺藜。接敌前投出,可乱敌阵型。”他拿起一个,“记住,用之前要大喊‘天女散花’——这是我们的人撤退的信号。”

众将愕然。戚继光难得地笑了笑:“打仗不仅要杀敌,更要让士兵活下来。听到这四字,前排便蹲下,后排投掷,懂吗?”

四月二十六日拂晓,倭寇果然在桃渚登陆。八百余名真倭(日本武士)与千余海匪如蝗虫般扑向村庄。但他们很快发现异常:几个富裕的市镇竟空空如也,粮仓只余陈米,井口盖着石板。

“八嘎!中计了!”倭酋小岛信纲意识到不妙时,退路已被切断——滩头的船只突然起火,海上出现数艘改良的福船,船舷炮口森然。

倭寇被迫向花街撤退,那是他们预设的接应点。而花街,已成修罗场。

上午巳时,第一批倭寇冲进花街东口。狭窄的巷道里,他们遭遇了平生未见的战阵:前排明军突然蹲下,露出后面如林的狼筅。这种长达一丈八尺的毛竹,枝丫削尖涂毒,挥舞起来覆盖整条巷道。倭刀砍在竹枝上只能削掉些细枝,而竹枝后的长枪已如毒蛇般刺出。

“分两队!贴墙走!”小岛信纲毕竟身经百战。倭寇立刻化整为零,试图从两侧屋檐下迂回。

但他们没想到屋檐下也有埋伏。藏在民居二楼的戚家军火铳手开火了——这是经过戚继光改良的鸟铳,射程达百步,且装填速度比以往快一倍。铅弹穿过木窗,在巷道里溅起血花。

更致命的是那些油纸包。当倭寇终于接近明军阵线时,突然听到此起彼伏的“天女散花”。纸包在空中散开,火药爆炸声不大,但迸射出的碎瓷片、铁蒺藜却让密集的倭寇惨叫连连。烟雾中,鸳鸯阵开始推进:长牌手挡住零星箭矢,藤牌手专砍敌人小腿,狼筅搅乱阵型,长枪趁机突刺。十二人如同一个整体,每一步都踏着鼓点。

巷战持续了两个时辰。小岛信纲退到花街中段的盐场空地,这里较宽阔,他集结了最后的五百精锐,准备决死冲锋。倭刀在阳光下闪着寒光,这些亡命之徒发出野兽般的嚎叫。

戚继光此时登上了盐场的晒盐台。他看到了倭寇的困兽之阵,也看到了自己士兵的疲惫——毕竟这是鸳鸯阵第一次实战。他做了个大胆的决定。

“陈大成,带你的一队人,退到盐垛后面。”他对传令兵说,“赵士桢,让火器营准备‘连环铳’。”

“将军,退岂不是...”陈大成不解。

“听令。”戚继光眼睛盯着战场,“倭寇要拼命了,让他们扑个空。”

果然,倭寇发起冲锋时,正面的鸳鸯阵突然向两侧散开,露出后方堆积如山的盐垛。倭寇收势不及冲入盐场,而此时,盐垛后突然伸出数十根铁管——这是赵士桢设计的“迅雷铳”,五管轮射,装填一次可连发五弹。

铅弹如暴雨般倾泻。同时,两侧屋檐上抛下无数渔网——这是沿海渔民贡献的创意,网上挂着钩刺,罩住倭寇后越挣扎缠得越紧。

小岛信纲身中三弹,仍挥刀砍倒两名明军,最终被陈大成的狼筅扫倒。倒地的瞬间,他看到那个明军主帅缓步走来,绯红战袍纤尘不染。

“你...这是什么阵法...”倭酋用生硬的汉语问。

戚继光示意军医给他包扎:“这不是什么神奇阵法,只是让每个人做擅长的事,然后把他们组合起来。”他指向正在打扫战场的士兵,“矿工力气大用狼筅,渔民擅投掷用火器,农民稳重用长牌。倭刀虽利,但你们的武士只知各自为战。”

小岛信纲望向战场:明军士兵正在有条不紊地协作——有人警戒,有人救护伤员,有人清点战利品,整个过程安静高效。他想起自己部下抢掠时争先恐后的混乱,突然明白了败因。

此役,戚家军以伤亡百余人的代价,歼倭寇千余人,俘二百,是明朝抗倭以来罕见的完胜。更重要的是,鸳鸯阵经受住了实战检验。战后总结时,戚继光做了一件让所有人意外的事:他让每个士兵写下战斗中发现的阵法问题,哪怕是“藤牌太重”“狼筅易断”这样的细节。

“将军,您是主帅,何必...”赵士桢觉得这样有损威信。

戚继光摇头:“阵法是给人用的,用的人最有发言权。”他拿起一个士兵写的条子,“你看,‘长枪手说刺杀时怕伤到前面的狼筅手’——这说明阵型间距还需调整。”他提笔在《纪效新书》草稿上补充,“以后操练,各位置要定期轮换,让所有人都明白配合的关键。”

夜幕降临,营地里飘起米饭香。戚继光巡营时,看见几个士兵在火光下修补藤牌,用的是当地特产的青藤,浸过桐油后坚韧异常。他蹲下亲自试了试:“这藤比上次的好。”

士兵憨笑:“俺娘教的,说这种藤长在阳坡,纤维密。”

“你娘是编筐的?”

“不,俺娘是采药的,她说万物相生相克,就像咱这阵法...”

戚继光眼睛一亮。后来他在兵书中专门增加了“因地制宜”章节,强调要利用当地材料、适应地形气候。这种尊重实战、从基层汲取智慧的做法,正是戚家军常胜的秘诀。

花街之战的消息传开,倭寇中流传起“遇戚勿战”的告诫。而鸳鸯阵从此成为明军标准战术,甚至影响了后来的湘军、淮军营制。当戚继光晚年被贬回乡时,有老部下去探望,见他仍在修改兵书图纸。案头有一幅未完成的阵型图,旁边批注:“阵无定式,兵无常形,唯变者生。”

那个曾在东南海岸用鸳鸯阵平定倭患的将军,至死都在思考如何让下一个阵型更完美。因为他深知,真正的长城不在砖石,而在每一个士兵默契配合的方寸之间;真正的胜利不在歼敌多少,而在能否让更多普通百姓安稳地炊烟升起。这或许就是这位军事天才最朴素的信仰:打仗,是为了最终不再打仗。

大家都在看

-

项羽为何被评为千古无二?他创造了3个世界第一,至今无人能超越 五万对四十万的战争奇迹三万对五十六万的惊天逆转二十五岁分封天下的千古一人 军事之最01-28

-

以色列的军事力量如何 以色列的军事力量以技术绝对优势和实战检验为核心,是一个高度专业化的“小巨人”。尽管国土面积小、人口仅约900万,但凭借顶尖的军工体系和创新能力,它稳居全球军事强国之列,尤其在中东地区扮演着关键角色。技术 ... 军事之最01-28

-

打开新思路?外媒:丹麦只要从中国买歼-20,就能保住格陵兰岛! 【军武次位面】作者:乐乐丹麦和美国围绕格陵兰岛的冲突还在发酵,甚至到了欧洲从开始忍不住讨论,“失去格陵兰岛后果”的地步。印度“Jetline Marvel”网站提出了一个天马行空的想法,即“丹麦应该从中国采购歼-10C ... 军事之最01-28

-

项羽为何是千古第一?三项世界第一冠绝古今,至今无人能及 谈起中国古代的战神,项羽绝对是绕不开的名字。他不是传统意义上的帝王,却被司马迁列入《史记·本纪》,与帝王同列;他一生胜多败少,最终乌江自刎,却赢得了比胜利者刘邦更多的后世敬仰。世人称其为“千古第一猛将 ... 军事之最01-28

-

中国志愿军为什么强大,德国人研究后说,有这5个原因 1950年深秋。鸭绿江畔的寒风裹挟着战争的硝烟。当美军王牌陆战一师在仁川登陆时,或许没人想到,这支装备精良的现代化军队,将在三年后被一群穿着单薄棉衣、手持简陋武器的中国军人逼退至三八线以南。德国军事专家在 ... 军事之最01-28

-

战神韩信:揭开中国最神秘军事天才的真实面纱! 韩信:从平凡到兵圣的壮丽逆袭在悠久的中国历史长河中,韩信这个名字犹如璀璨星辰,闪耀不灭。他不仅是汉朝的开国功臣,更是一位令人敬畏的军事奇才。有人认为,韩信的成功源于天赋;而更多人相信,他的崛起,靠的是 ... 军事之最01-28

-

被挖膝盖骨的孙膑:凭3计干翻庞涓,身残却成战国最狠军事奇才 提起战国军事家,有人想到孙武,却少有人提他的后人孙膑——这个被同门挖去膝盖骨、脸上刺字的残疾人,愣是靠脑子把仇人逼到自刎,用三场神操作让齐国称霸,还写出了不输《孙子兵法》的兵书,活成了古代最硬核的逆风 ... 军事之最01-28

-

《三国演义》中的之最 《三国演义》中有许多令人印象深刻的“之最”,它们构成了这部经典名著的筋骨与血肉。以下是一些脍炙人口的例子,分为几个类别: 人物之最* 武力之最:吕布 —— “人中吕布,马中赤兔”,虎牢关三英战吕布是其武力 ... 军事之最01-28

-

拜占庭帝国的终极秘密武器“希腊之火”! 公元678年,君士坦丁堡城下,阿拉伯舰队如黑云压境。500艘战船,满载精锐水军,直扑这座千年古城的心脏。守城的拜占庭士兵手心全是汗——弓箭射程不够,投石机打不准,海墙之下,敌舰已近在咫尺。就在此时,城墙高处 ... 军事之最01-25

-

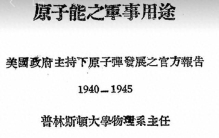

《原子能之军事用途》三大翻译硬伤:戳破西方原创的谎言! 提及原子能的近代研究,世人多将其与美国1945年发布的《原子能之军事用途》(史迈斯报告)绑定,视其为西方核物理研究的经典文献。但当我们深究这份报告的英文原版与其中译文本,却发现诸多无法用“翻译失误”解释的 ... 军事之最01-25

相关文章

- 年羹尧:铁血将军的辉煌与悲歌——雍正朝的军事奇才与悲剧英雄

- 这就是毛主席之伟大!哪怕给蒋介石一万个胆子 他也不敢干这四件事

- 干裂嘴唇与刀刻皱纹,长征血色地图里最刺目的图腾!

- 李广,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物

- **韩信:从胯下之夫到兵仙的传奇人生**

- 平凉武魂:将星闪耀谁领风骚?

- 走出了中国战争史上最绝妙的一步棋:孙膑,残躯中的兵家之神

- 韩信:兵法奇才的崛起与陨落——一代军事天才的传奇人生

- 【韩信:楚汉争霸的军事奇才,被誉为“兵家之神”的传奇人物

- 韩信:军事天花板,政治不及格——一个被自己忠诚杀死的千古战神

- 军事力量排名前三

- 唐太宗李世民究竟有多牛?毛泽东:自古以来论军事才能,无人能及

- 霍去病的军事战略分析

- 千年兵家必争之地:大运河背后的军事需求与国家统一的秘密武器

- 强军论坛丨破“潜规则” 立“明规矩”

- 突发!伊朗躲过灭顶之灾,救星非普京沙特,竟是美国最铁盟友

- 韩信淮阴人西汉开国第一军事指挥官军职最高达相国兼大将军

- 清朝雍正皇帝系列之执政十三年-强人短板③(军事崩溃)

- 韩信军事生涯的巅峰之作

- 唐代著名将领:薜仁贵一一勇猛善战的军事英雄

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09