如何让耕地更健康、更绿色?专访土壤学专家李保国

面对面丨如何让耕地更健康、更绿色?专访土壤学专家李保国

中国农业大学土地科学与技术学院院长李保国是我国著名土壤学专家,他长期致力于我国土壤的研究治理和保护工作。

民以食为天,食以土为本。耕地是粮食生产的命根子,国家统计局12月12日发布的数据显示,2022年全国粮食总产量13731亿斤,比上年增加74亿斤,粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。中国以占世界9%的耕地,6%的淡水资源养育了世界近20%的人口,14亿多中国人牢牢端住了自己的饭碗。然而,中国的耕地46%分布在丘陵和山地,粮食亩产大于1000公斤的耕地不到五分之一,如何让耕地更健康、更绿色?是李保国和同行们一直在思考的问题。

记者:一说到耕地都会说到我们应该多利用耕地,还是应该多保护耕地,在耕地利用和保护上其实一直是有争议的,作为土壤学家在这种现状下你的使命是什么?

李保国:我们国家过去好多人认为耕地就是利用,他就没有保护的意识,不好的地我怎么通过技术把它产出提高,你不行了我就多施点化肥,千方百计地让土地多产出来养活我们自己,因为原来饭碗里面的饭不够吃。我们现在也谈利用,利用肯定是根本,但是我们现在谈的利用和过去谈的利用有很大的区别,叫可持续利用。我们现在的粮食产量比如说1.3万亿斤,现在能不能永远保住下去,要做到这一点,必须在利用当中保护好这些土壤最珍贵的资源。

农村走出来的土壤学专家

土地不仅是李保国所从事的事业,也是他的人生起点。1964年,李保国出生于山西省临汾市襄汾县,一家人居住的窑洞和窑洞上的梯田,是他最亲切的童年回忆。每年寒暑假,李保国都要帮着家人修整梯田,遇上干旱时节,还要拉水车到平原地区运水回来浇地。

与一辈子脸朝黄土背朝天的父辈相比,李保国拥有更多改变命运的机会。1980年,李保国考入中国农业大学的前身——北京农业大学的土壤与农业化学系。

本科毕业时,李保国报考了土壤学的研究生,开始跟随导师一起从事黄淮海盐碱地改良的学习和研究。盐碱地被称为“地球之癣”,重度盐碱地上几乎寸草不生,是治理难度最大的土地。当时导师给李保国布置的任务是到山东寿光挖50个土壤剖面,调查寿光的耕地资源。

记者:这是什么样的工作量?

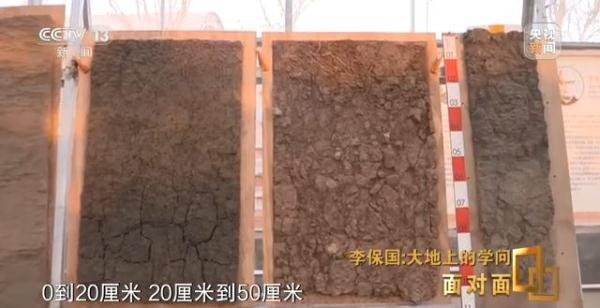

李保国:大概前面宽一米多,长三米多,挖深至少挖一米,挖开以后描述出来,还要照相,剖面是什么样子,分层次,每一层有什么特性,地表有没有积盐的现象,全部写下来描述出来,有的还挖出了地下水,再分层采样。比方说0到5厘米采样,0到20厘米采样,我们都有这个标尺,0到20厘米,20厘米到50厘米,50厘米到80厘米,根据土壤性质的变化然后再把样品采回来,所以说做完这个工作,我就对科学来指导农业生产也是充满信心。

博士毕业后,李保国留校工作。20世纪90年代末,黄淮海的工作告一段落,他开始参与西北荒漠化防治工作,走遍了甘肃、新疆、内蒙古、青海等许多地方,他和团队曾在罗布泊地区进行了5年的科学考察和实地测量。

记者:这些地方自然条件恶劣,你肯定要面对比过去研究过程当中更多的艰苦。

李保国:无非就是卫生条件差一点,吃的差一点,有一个馕有一点咸菜,吃得就很好了。

记者:你管这个叫吃得好,一个馕一个咸菜就满足了。

李保国:那就不错了,还有肠呢。

记者:原来土壤学家的满足度就这样。

李保国:关键问题是你没有我的经历吧,你去过罗布泊吗?当然你对这个地方不喜欢,但是我喜欢,我实现了我们考察的目标,看到了这些大自然的现象,看到了比如说盐分最终去向在什么地方,形成大自然的力量有多么庞大。

保护耕地中的“大熊猫”

东北平原上,黑色土滋养万物,腐殖质堆积形成了世界少有的肥沃土壤,被称为耕地中的“大熊猫”。“一两土二两油”,这里贡献了全国四分之一的粮食,是中国最大的粮仓。

2008年,李保国到吉林梨树县考察当地的农业实验站,他最初建站的目的是建立一个监测点,监测当地农业气候、土壤情况等方面的变化,推广信息农业。但很快他就发现,黑土地退化的问题比想象的更严重,黑土地保护迫在眉睫。

李保国:黑土地保护实际上也是他们当地人认识到这个问题了,黑土地的风蚀水蚀已经很厉害了,我冬天去以后发现土地都很裸露,秸秆基本上都挪走了烧掉了,土壤裸露得很厉害,烧秸秆干吗了?东北要取暖,本来烧煤空气就不好,再加上烧秸秆,土壤裸露以后空气一团糟。

记者:我小时候有这种印象,烧秸秆的时候都睁不开眼。

李保国:而且烧得县城里面住的宾馆那些地方味都很大的,焦煤含硫的味道,这是冬天去的,等到第二年春天播种时候再去,总遇到沙尘暴。

记者:这儿的黑土地是什么样的?

李保国:大部分裸露,没有保护性耕作,播种的时候又翻地又耙地,遇到这种天气更是刮起风来就很厉害,所以说那个时候PM10完全就爆表,烧秸秆叫PM2.5爆表,刮起风来是PM10爆表,黑土就是这么流失掉了。

在自然条件下,草原、草甸上的植被枯萎、腐化,逐渐变成松软而富含有机质的黑土,当开垦成为耕地,收获作物的时候,秸秆也被收走,没有有机物质归化,黑土地就逐渐退化。李保国查阅了大量资料后发现,国际上治理黑土地的经验就是实施保护性耕作技术,即减少对黑土地耕层土壤扰动,通过秸秆覆盖还田,增加地表覆盖,免耕少耕,让耕地在最大程度上接近自然状态。

李保国:这个秸秆为什么要覆盖在地表呢?这个秸秆比较长,互相一交叉,加上有高的留茬,秸秆就能保持在地表,这样就起到保土的作用。秸秆腐烂以后,它补充土壤的养分,或者补充土壤的有机质,这样模仿自然界黑土的形成过程。

在中国,农耕文明贯穿着上下五千年的悠久历史,人们在春去秋来日复一日的劳作中得出了一个结论,那就是只有精耕细作才能获得来自土地的回报。在庄稼人看来,李保国推广的这种保护性耕作无异于“懒汉种地”,会导致产量下降。

记者:打破一个习惯,建立一个新的观念这有多难?

李保国:是难,在国外来讲叫耕作上的革命。

记者:反对意见大不大?

李保国:肯定没有农民愿意这么做,只有村支书愿意这么做,因为不翻地了,秸秆又还田,省了好多工序,原来传统机器进地六到七次,而我们这种进地可能是两到三次,光是机械费就可以节省成本七八十块钱,一亩就省这么多钱,村支书认为这个可以,但是我们还得给他下保证,假如减产了我们给你赔。

从梨树县梨树镇高家村的一块225亩试验田起步,一场新的耕作方式在梨树县的土地上悄然萌芽了,专门用于保护性耕作的国产免耕播种机也应运而生。它能够在尽量不翻耕或者深度旋耕的基础上,一次性完成开沟、播种、覆土和施肥的动作。通过合作社的带动,越来越多的农民特别是种植大户开始加入保护性耕作的行列中。

记者:他接受这个观点没有障碍吗?

李保国:他一开始不知道这个观点,首先他不知道有这种方法种地,但是一旦知道,他认为这样可以了,他又怀疑这个技术能不能做到位,你能不能保证我发芽?能不能保证我最后的病虫害,病害草害不至于发生?能不能保证最后的产量和原来常规产量一样多?成本多了以后,合作社可以接受这个成本。但是我们跟他保证产量低了以后,我给你把这部分赔上。

记者:你怎么有底气来保证他的这个标准?

李保国:因为我们对这个技术肯定有底气,我们看了好多文献,只要技术做到位一点没问题。

经过连续10年监测,梨树黑土地保护试验地块土壤有效供水量增加了50一70毫米,耕层0一20厘米有机质含量增加了12.9%;保护性耕作每年减少秸秆焚烧100万吨以上,减少化肥使用量3000吨,有效减轻了农业面源污染。粮食产量与用传统方式耕作的土地相近,在旱年甚至会超过用传统方式耕作的土地。增加产量和节约成本,是对农民强有力的引导,“宽窄行种植、秸秆全覆盖、少耕免耕”的“梨树模式”也逐渐被社会和学界认可。

2021年,经国家批准,黑土地保护被上升为国家工程。作为黑土地保护“梨树模式”创建者之一,李保国曾多次参与立法研讨。2022年8月1日起,《中华人民共和国黑土地保护法》正式施行。这是第一部国家层面的黑土地保护法,为保护好、利用好黑土地提供了法律保障。

如今,尊崇自然法则的保护性耕作观念越来越普及,保护性耕作的技术也已经从黑土地推广到华北平原、南方区域、“一带一路”沿线等。比起实验室,李保国还是更喜欢野外工作,趴在野外土地上观察、拍照、取样,几乎是他每一次出差必有的程序。

记者:你父亲当时说如果考不上大学就回家种地,后来有没有想到你其实从事这个领域的研究是在祖国大地上种地,还是跟种地有关?

李保国:我父亲所谓的种地,种的是这一块地,我现在从事的工作可能是要关心祖国的每一块地,每一块耕地。

记者:他作为一个耕作者,是欣慰的吧?

李保国:对我和我父亲来讲都是以土为本的,土给我们提供了居住的场所,也提供了我们生活的一切,我们城里每一个高楼大厦也建立在土壤基础上,这个土壤支撑了你的过去,实际上正在支撑我们的现在。我们希望有一个美好未来,那么我们一定要保护好我们这一块祖国的大地,因为它是粮食生产的命根子,也是人类所有生活一切的物质的来源。(央视新闻客户端 记者丨王宁)

大家都在看

-

在星辰大海中刻下求真印记——写在丁肇中九十岁寿辰之际 作者:张志会、李志毅2026年1月27日,著名美籍华裔物理学家、1976年诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授迎来九十寿辰。作为中国实验高能物理走向世界的重要引路人,他数十年来持续推动中国科学家深度参与国际前沿合作。此 ... 机械之最01-28

-

《太平年》里的冯道究竟是怎样的人? 电视剧《太平年》里戏份颇重的冯道,自号“长乐老”,历史上历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,执相位二十余年,在五代时期颇有影响。有人说他是忠贞之士,更有人说他是奸臣之尤?冯道,究竟是一个怎样的人?冯道影视 ... 机械之最01-28

-

机械行业ERP怎么选?这5款软件值得重点关注 各位机械行业的朋友,你是否在为生产管理混乱、成本核算不清、项目进度难跟踪而头疼?今天为大家盘点5款在机械设备领域表现突出的ERP系统,帮你找到最适合自己的数字化助手!1. 哲霖软件深耕机械装备制造的专业之选 ... 机械之最01-28

-

这些塑料之最,你知道几个? 在材料科学的广阔天地中,塑料以其丰富的种类和独特的性能,成为现代工业和日常生活不可或缺的一部分。不同塑料因分子结构和合成工艺的差异,展现出各具特色的 “之最” 特性,下面就让我们深入了解这些塑料之最吧。 ... 机械之最01-28

-

“一根翠竹”何以撬动5000亿绿色产业? 一根竹子,何以撑起一个年产值超5200亿元的绿色产业?国家林草局公布数据显示,近年来,我国竹产业规模持续壮大,初步形成品类齐全、业态丰富、特色明显的竹产业体系,主要竹产品实现生产效益与附加值双提升。截至目 ... 机械之最01-28

-

“买8享9”几何?一文盘点智己LS8的越级配置清单 当2026年的序幕缓缓拉开,高端汽车市场的宁静被一张极具张力的官图彻底打破,智己LS8的正式亮相不仅标志着家族双旗舰格局的成型,更预示着一场关于“豪华定义权”的深度博弈正式打响。如果在过去,人们提及“陆家嘴 ... 机械之最01-27

-

以精准铸就信赖——不锈钢棒材如何在机械精密加工中突破毫厘之差 在机械制造的舞台上,精密加工是衡量技术实力的终极标尺。无数精密的齿轮、轴系、连接件,构成了现代工业装备的心脏与骨架。然而,在这毫厘之间定成败的世界里,基础材料的“毫厘之差”往往被成倍放大,成为良品率与 ... 机械之最01-27

-

靠收边角料起家,如今年产值120亿!这座小城的生意经藏在钢卷尺里 原标题:豫东小城钢卷尺产销占全球市场65%以上边角料里“淘”出百亿产业(财经深一度·宝藏小城的出口生意经)数据来源:海关总署等机器将扁平的尺条加工出弧度,激光打印机精准标注刻度,工人们熟练钉钩、装弹簧、 ... 机械之最01-27

-

可“解难题”也可“出好题”!中国科学家取得通用人工智能逻辑推理新突破 新华社北京1月26日电(记者魏梦佳)中国科研团队近日自主研发出的一款“通矩模型”,该成果26日晚在线发表于国际权威学术期刊《自然-机器智能》。相关专家表示,这是国际首个同时具备自主出题和自动解题双重能力的通 ... 机械之最01-27

-

向险而行的“维和勇士” 只有平时肯下苦功夫,任务来了,我们才能顶得上。——强军心语破晓哨响,“抗震救灾英雄营”官兵瞬间集结,口号震天。战备拉动是常态,但老兵张军强神情依旧凝重。2008年汶川特大地震的亲身救援经历,他早已将“时间 ... 机械之最01-27

相关文章

- 向险而行的“维和勇士”

- 想学机械?别只知清华!“机械四小龙”才是真大佬

- 小心!60 岁后,颈动脉几乎 100% 会长斑块!这样做能逆转→

- 头皮发麻,男子胆管爬满密密麻麻的虫!很多人爱吃

- 转子上的较量:利拿密炼机的技术攻坚战

- 头皮发麻!男子胆管爬满密密麻麻的虫……曾在半年前吃过这道美味,很多人都爱吃

- 泥鳅和黄鳝不是亲戚?人类其实是“长肺的鱼”?丨开讲啦

- 无人智能作战,如何成为奇兵利器

- 心脏能成为“充电宝”?我国科学家有新发明

- 新华社经济随笔:德国企业缘何青睐中国?

- 罗布泊的一声巨响,他在2000公里外的金银滩热泪盈眶

- 秦始皇被骂暴君可他在位的十一年做的改革足以改变一个朝代的命运

- 机械召唤流打造攻略:零氪可玩

- 一句话讲清大学专业(十五):力学类与机械类

- 新赛季召唤革命!机械之神过载大军,自动索敌的钢铁洪流攻略

- 为了一颗小心脏的跳动

- 湖北崇阳:踏雪巡山守供水 清障护线保电力

- 海平面下的城市智慧:缓解“大城市病”,鹿特丹做对了什么?

- 当眼睛学会思考:机器视觉的觉醒与进化

- 列国鉴丨记者观察:发力打造北极航道 俄罗斯北极开发要提速

热门阅读

-

天下第一暗器暴雨梨花针,传说中的唐门暗器做出来了 07-13

-

汽车投诉排行榜前十名汽车 问题最多的就是这些车 07-13

-

世界十大大型船舶排名,第一能承重六十万吨! 07-13