他曾是纳粹德国最锋利的战争机器核心,为何未被送上绞架?

1954年5月14日,海因茨·威廉·古德里安因心脏病在巴伐利亚的家中悄然离世。这位被后世称为“装甲兵之父”的德国大将,曾是纳粹德国最锋利的战争机器核心。然而,与他的同僚曼施坦因、凯特尔等人不同,古德里安在纽伦堡审判中未被列为战犯,仅被短暂监禁三年后获释。在战后反法西斯同盟的滔天怒火中,他为何能全身而退?是军事才能的护身符,还是历史审判的疏漏?答案藏在他复杂的人生轨迹与战争伦理的灰色地带中。

铁血铸就的军事天才:从骑兵军官到“闪击战之父”

1. 普鲁士军魂的继承者

1888年,古德里安出生于东普鲁士的军人世家,父亲是轻步兵营中尉。他13岁进入卡尔斯鲁厄军校,1907年以少尉军衔服役于汉诺威轻步营。第一次世界大战中,他亲历堑壕战的僵局,开始反思传统步兵战术的局限性。1922年调入陆军运输处后,他接触到英国军事理论家富勒和利德尔·哈特的著作,萌生了以坦克为核心的机动战思想。

2. 装甲兵革命的先驱

1931年,古德里安出任摩托化部队参谋长,提出“装甲师”构想:将坦克、机械化步兵、炮兵和空军协同作战,形成高速突破的“钢铁洪流”。1933年,希特勒观看其指挥的摩托化部队演习时惊呼:“这就是我需要的东西!” 1935年,德国成立首批3个装甲师,古德里安任第2装甲师师长。他主导研发的“虎式”“豹式”坦克,成为二战初期德军横扫欧洲的核心装备。

3. 闪电战:战术天才与战争机器的合谋

1939年闪击波兰,古德里安的第19装甲军仅用18天撕碎波军防线;1940年法国战役,他率军穿越阿登森林,6天推进400公里,将英法联军逼入敦刻尔克。他的战术信条是:“进攻愈迅猛,伤亡愈小。” 然而,这种高效杀戮的背后,是数百万平民的流离失所和盟军士兵的尸山血海。

▌与纳粹的微妙距离:职业军人的道德困境

1. 拒绝党徽的“帝国之鹰”

古德里安始终以普鲁士传统军人自居,拒绝加入纳粹党。1933年希特勒上台后,他多次拒绝党内高层的拉拢,坚持“军队应服务于国家而非政党”。这种独立性令其仕途坎坷——1938年因“勃洛姆贝格事件”被短暂解职,1941年莫斯科战役中因反对希特勒的“死守命令”遭革职。

2. 战争罪行的模糊边界

尽管指挥装甲兵团攻城略地,但古德里安极力与党卫军的暴行划清界限。他声称从未下令屠杀平民,并多次抗议希特勒的焦土政策。东线战场上,他严禁部队参与针对犹太人的行动,甚至因此与党卫军指挥官爆发冲突。这些细节成为纽伦堡审判中其辩护团队的核心论据。

3. 刺杀希特勒的“边缘人”

1944年“瓦尔基里行动”失败后,古德里安虽未直接参与密谋,但与部分反希特勒军官关系密切。他接任陆军总参谋长后,试图通过军事改革挽救败局,却因力主停战再度被解职。这种矛盾立场,使其在战后被部分盟军视为“潜在的合作者”。

▌纽伦堡的无罪判决:胜利者的实用主义与历史吊诡

1. 审判桌上的博弈

1945年5月,古德里安向美军投降。在纽伦堡法庭上,检察官指控其策划侵略战争,但他以三点辩护扭转局面:

2. 冷战阴影下的“人才争夺”

美国军方深知古德里安的军事价值。1948年获释后,他受邀为美军撰写装甲战术手册,其著作《注意!装甲兵》成为西点军校教材。苏联亦试图拉拢他,但被拒绝。这种实用主义考量,使其逃脱了更严厉的惩罚。

3. 历史评价的分裂

西方军界赞其为“20世纪最伟大战术家”,苏联元帅朱可夫称其“值得尊敬的对手”;但波兰、法国民众至今视其为侵略象征。这种分裂折射出战争审判中“军事才能”与“道德责任”的永恒争议。

他的故事是一面棱镜,映照出战争的复杂本质:

技术的悖论:装甲战术革新推动军事文明,亦成为屠杀工具;伦理的困境:职业军人的忠诚是否应凌驾于人道底线?历史的讽刺:审判台上,胜利者的实用主义与失败者的才能竟达成微妙和解。英国军事史家李德哈特评价:“古德里安是战争的艺术家,也是其悲剧性的囚徒。” 在人类试图超越暴力的漫漫长路上,他的身影永远矗立于荣耀与耻辱的十字路口。

古德里安的晚年隐居在巴伐利亚,撰写回忆录《闪击英雄》。书中,他坚持“军人以服从为天职”,却也不讳言对希特勒战略失误的批评。1954年临终前,他对儿子说:“我的一生都在为德国而战,但最终,战争从未真正胜利过。”

1954年,古德里安因为心脏病在家中逝世。传奇终究是落幕了,而关于传奇的故事却口口相传,仍在延续。

大家都在看

-

在星辰大海中刻下求真印记——写在丁肇中九十岁寿辰之际 作者:张志会、李志毅2026年1月27日,著名美籍华裔物理学家、1976年诺贝尔物理学奖得主丁肇中教授迎来九十寿辰。作为中国实验高能物理走向世界的重要引路人,他数十年来持续推动中国科学家深度参与国际前沿合作。此 ... 机械之最01-28

-

《太平年》里的冯道究竟是怎样的人? 电视剧《太平年》里戏份颇重的冯道,自号“长乐老”,历史上历仕后唐、后晋、后汉、后周四朝,执相位二十余年,在五代时期颇有影响。有人说他是忠贞之士,更有人说他是奸臣之尤?冯道,究竟是一个怎样的人?冯道影视 ... 机械之最01-28

-

机械行业ERP怎么选?这5款软件值得重点关注 各位机械行业的朋友,你是否在为生产管理混乱、成本核算不清、项目进度难跟踪而头疼?今天为大家盘点5款在机械设备领域表现突出的ERP系统,帮你找到最适合自己的数字化助手!1. 哲霖软件深耕机械装备制造的专业之选 ... 机械之最01-28

-

这些塑料之最,你知道几个? 在材料科学的广阔天地中,塑料以其丰富的种类和独特的性能,成为现代工业和日常生活不可或缺的一部分。不同塑料因分子结构和合成工艺的差异,展现出各具特色的 “之最” 特性,下面就让我们深入了解这些塑料之最吧。 ... 机械之最01-28

-

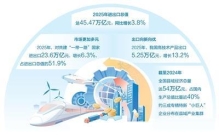

“一根翠竹”何以撬动5000亿绿色产业? 一根竹子,何以撑起一个年产值超5200亿元的绿色产业?国家林草局公布数据显示,近年来,我国竹产业规模持续壮大,初步形成品类齐全、业态丰富、特色明显的竹产业体系,主要竹产品实现生产效益与附加值双提升。截至目 ... 机械之最01-28

-

“买8享9”几何?一文盘点智己LS8的越级配置清单 当2026年的序幕缓缓拉开,高端汽车市场的宁静被一张极具张力的官图彻底打破,智己LS8的正式亮相不仅标志着家族双旗舰格局的成型,更预示着一场关于“豪华定义权”的深度博弈正式打响。如果在过去,人们提及“陆家嘴 ... 机械之最01-27

-

以精准铸就信赖——不锈钢棒材如何在机械精密加工中突破毫厘之差 在机械制造的舞台上,精密加工是衡量技术实力的终极标尺。无数精密的齿轮、轴系、连接件,构成了现代工业装备的心脏与骨架。然而,在这毫厘之间定成败的世界里,基础材料的“毫厘之差”往往被成倍放大,成为良品率与 ... 机械之最01-27

-

靠收边角料起家,如今年产值120亿!这座小城的生意经藏在钢卷尺里 原标题:豫东小城钢卷尺产销占全球市场65%以上边角料里“淘”出百亿产业(财经深一度·宝藏小城的出口生意经)数据来源:海关总署等机器将扁平的尺条加工出弧度,激光打印机精准标注刻度,工人们熟练钉钩、装弹簧、 ... 机械之最01-27

-

可“解难题”也可“出好题”!中国科学家取得通用人工智能逻辑推理新突破 新华社北京1月26日电(记者魏梦佳)中国科研团队近日自主研发出的一款“通矩模型”,该成果26日晚在线发表于国际权威学术期刊《自然-机器智能》。相关专家表示,这是国际首个同时具备自主出题和自动解题双重能力的通 ... 机械之最01-27

-

向险而行的“维和勇士” 只有平时肯下苦功夫,任务来了,我们才能顶得上。——强军心语破晓哨响,“抗震救灾英雄营”官兵瞬间集结,口号震天。战备拉动是常态,但老兵张军强神情依旧凝重。2008年汶川特大地震的亲身救援经历,他早已将“时间 ... 机械之最01-27

相关文章

- 向险而行的“维和勇士”

- 想学机械?别只知清华!“机械四小龙”才是真大佬

- 小心!60 岁后,颈动脉几乎 100% 会长斑块!这样做能逆转→

- 头皮发麻,男子胆管爬满密密麻麻的虫!很多人爱吃

- 转子上的较量:利拿密炼机的技术攻坚战

- 头皮发麻!男子胆管爬满密密麻麻的虫……曾在半年前吃过这道美味,很多人都爱吃

- 泥鳅和黄鳝不是亲戚?人类其实是“长肺的鱼”?丨开讲啦

- 无人智能作战,如何成为奇兵利器

- 心脏能成为“充电宝”?我国科学家有新发明

- 新华社经济随笔:德国企业缘何青睐中国?

- 罗布泊的一声巨响,他在2000公里外的金银滩热泪盈眶

- 秦始皇被骂暴君可他在位的十一年做的改革足以改变一个朝代的命运

- 机械召唤流打造攻略:零氪可玩

- 一句话讲清大学专业(十五):力学类与机械类

- 新赛季召唤革命!机械之神过载大军,自动索敌的钢铁洪流攻略

- 为了一颗小心脏的跳动

- 湖北崇阳:踏雪巡山守供水 清障护线保电力

- 海平面下的城市智慧:缓解“大城市病”,鹿特丹做对了什么?

- 当眼睛学会思考:机器视觉的觉醒与进化

- 列国鉴丨记者观察:发力打造北极航道 俄罗斯北极开发要提速

热门阅读

-

天下第一暗器暴雨梨花针,传说中的唐门暗器做出来了 07-13

-

汽车投诉排行榜前十名汽车 问题最多的就是这些车 07-13

-

世界十大大型船舶排名,第一能承重六十万吨! 07-13