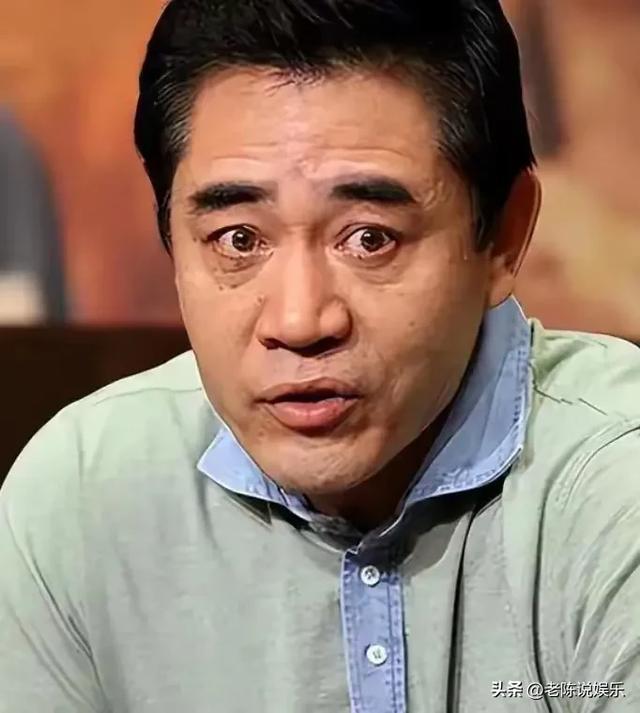

66岁"消失"的陈宝国:在这娱乐至死的时代,沉默才是最奢侈的反抗

"善恶终有报"——当陈宝国在某个角色中说出这句台词时,谁曾想这竟成了他自身演艺生涯的某种隐喻。这位66岁的表演艺术家,在流量为王的时代选择了一种近乎"消失"的存在方式。这不是被迫的退场,而是一位老戏骨对娱乐工业最优雅的反抗。在这个明星们争相买热搜、制造话题的年代,陈宝国的"沉默"反而成了最刺耳的噪音。

一、"消失"的老戏骨:当选择沉默成为奢侈

打开微博热搜,满眼都是明星们的吃喝拉撒——某小花换了新发型,某鲜肉在机场被拍,某情侣疑似分手又复合...而当我们搜索"陈宝国"三个字,除了零星的作品报道,几乎找不到任何与私生活相关的内容。这种"干净"在当今娱乐圈简直奢侈得令人心痛。

陈宝国不是没有资本炒作。作为金鹰、飞天、白玉兰三大奖项大满贯得主,他塑造的白景琦、汉武帝等角色早已深入人心。但他偏选择了一条截然不同的路——用他的话说:"演员应该活在角色里,而不是热搜上。"在《大宅门》爆红后,他拒绝了所有综艺邀约;在社交媒体时代,他连一个公开账号都没有。这种近乎偏执的坚持,让他在66岁时"消失"在了公众视野中。

反观当下,某些明星团队每天研究的是如何制造话题、维持曝光。一个令人啼笑皆非的现象是:某流量明星的宠物狗生病都能上热搜,而陈宝国这样的演员获得终身成就奖却只在行业内部激起些许水花。这种荒诞的对比,不正是我们这个时代娱乐至死病症的最佳注脚吗?

二、演技派的黄昏:当"会演戏"成了稀缺品

记得《大明王朝1566》中陈宝国饰演的嘉靖皇帝吗?那场长达12分钟的独白戏,他仅用眼神和微表情就展现了一个帝王从暴怒到颓唐的完整心理过程。这种教科书级别的表演,在今天的影视剧中几乎绝迹——不是因为没有好演员,而是市场已经不再给这样的表演留出空间。

数据最能说明问题:近五年收视率前十的电视剧中,有七部是流量明星担纲的偶像剧;而豆瓣评分9分以上的作品,八成都是陈宝国这类"老派演员"主演的正剧。这组数据揭示了一个残酷事实:我们的市场正在系统性地淘汰真正会演戏的人。当制片方更关心演员的微博粉丝数而非台词功底,当观众更热衷讨论CP感而非演技层次,陈宝国们的"消失"就成为了必然。

某次采访中,陈宝国说过一句耐人寻味的话:"现在有些演员,戏外比戏里精彩。"这句话轻描淡写,却道破了当下演艺圈的最大悲哀——我们正在培养一代"表演行为艺术家",他们擅长表演生活而非角色。

三、沉默的尊严:在这个时代,不迎合就是最大的叛逆

陈宝国的"消失"绝非被动隐退,而是一种主动选择的文化姿态。在人人都在抢夺注意力的年代,他的沉默反而构成了最震耳欲聋的宣言。这种态度让人想起日本作家村上春树说的:"在一个所有人都在说话的世界里,沉默反而成为了一种力量。"

这种选择背后,是老一辈艺术家的共同困境与坚守。与陈宝国同时代的李雪健、焦晃等表演艺术家,同样面临着被边缘化的处境。但他们用不同的方式诠释着何为职业尊严——李雪健即使患癌仍坚持完成《杨善洲》的拍摄;焦晃在80岁高龄仍字斟句酌地推敲台词。这些细节告诉我们:真正的表演艺术从来与炒作无关。

值得玩味的是,年轻观众正在用他们的方式重新发现这些"消失"的演员。B站上陈宝国的演技混剪视频常有百万播放量,弹幕里满是"这才是教科书演技"的赞叹。这或许暗示着:当娱乐泡沫逐渐散去,真正的好演员终将获得他们应得的尊重。

结语:在这个娱乐至死的时代,我们更需要陈宝国式的"消失"

陈宝国的"消失"之所以成为"娱乐圈的悲哀",恰恰因为它映照出了这个行业的集体迷失。当资本把表演艺术异化为流量游戏,当观众习惯了用吃瓜代替审美,那些坚持用作品说话的人反而成了异类。

但历史总是公平的。想想那些被我们长久记住的名字——梅兰芳、于是之、于是之...没有一个是因为擅长炒作而被铭记。陈宝国们的"消失"或许正是最智慧的生存策略——把全部精力留给角色,让时间来做最公正的裁判。

在这个意义上,"善恶终有报"不再只是一句台词,而成为了对演艺圈最温柔的警示。当某天我们厌倦了虚假人设和塑料演技,总会想起那些安静"消失"的表演者们——他们早就用沉默,为我们预留了一剂解药。

大家都在看

-

私生活混乱、被央视开除、陪睡上位?王冠身上的标签究竟有多离谱 声明:本文内容均是根据权威材料,结合个人观点撰写的原创内容,辛苦各位看官支持,文末已标注文献来源及截图,请知悉。文|红果编辑|红果娱乐圈最恶心的恶意,莫过于给踏实做事的人乱贴脏标签,王冠这个名字,曾被一 ... 娱乐之最01-26

-

中国最可爱的美女之11:杨紫 杨紫的可爱,是亲切又温暖的那种邻家女孩。她不是惊艳的女神,也不靠精致妆容吸引目光。圆圆的眼睛,真诚的笑容,笑起来会让你忍不住心里开心一下下。她的出现,周围的氛围就会变得柔和许多。在《家有儿女》、《香蜜 ... 娱乐之最01-26

-

中国最可爱的美女之08:林依晨 林依晨的可爱,不容易被忽略的。她的五官清秀,表情温和,憨态可掬。有意思的是,当她出现的时候,你的心会不自觉柔软下来。在《恶作剧之吻》里,她扮演的袁湘琴表面呆萌,内心却很清醒。她的可爱不是建立在无知上, ... 娱乐之最01-26

-

卢昱晓跪地合影出圈:她跪下的膝盖,藏者娱乐圈最稀缺的体面 2025年深秋的《折月亮》杀青现场,粉丝举着灯牌蹲成一排,穿着借来的高跟鞋的卢昱晓突然双膝着地——这个被镜头捕捉的瞬间,让#卢昱晓回应跪下和粉丝合照#冲上热搜,也让全网惊呼:内娱终于有「不端着」的活人了。 ... 娱乐之最01-26

-

中国最可爱的美女之10:薛凯琪 薛凯琪的可爱,是柔软和温暖的。她不是那种让人眼前一亮的惊艳脸,而是一种彷佛轻轻存在的温度。笑里带着羞怯,眼神温柔。即使经历过低谷,她依然保持温暖和善意。她的可爱,不是为了讨喜,也不是为了被注意。而是从 ... 娱乐之最01-26

-

王菲十年匿名捐赠3268万,娱乐圈的体面藏在沉默的坚守里 王菲十年匿名捐赠3268万,娱乐圈的体面藏在沉默的坚守里。王菲十年匿名捐赠3268万,娱乐圈的体面藏在沉默的坚守里。娱乐圈的名利场中真正的体面从非红毯的光鲜与人设的完美,王菲用十年的沉默付出给出了最动人的答案 ... 娱乐之最01-25

-

张小斐最近一直不温不火的,这才是她不“刷热度”的真相 凭《你好,李焕英》狂揽54亿票房、拿下金鸡影后,转头却被说“后劲不足”?张小斐这几年的状态,为啥总让人觉得“看似火了又没火”?其实不是她没资源,反倒是选得极清醒。爆红后她没扎进综艺刷脸、接烂片圈钱,反而 ... 娱乐之最01-25

-

央媒对冯远征2字称呼之变,藏着娱乐圈最该懂的道理 提到冯远征,谁能不先想到《不要和陌生人说话》里的安嘉和?这个角色让他彻底火遍全国,却也让他背了好多年的“反派骂名”,甚至有人现实里见了他都绕道走。可谁能想到,如今央媒对他的称呼悄然改变,仅两字之差,却 ... 娱乐之最01-25

-

从地下室到顶峰相见:贾玲张小斐17年友情,娱乐圈最稀缺的“真” 从地下室到顶峰相见:贾玲张小斐17年友情,撕开娱乐圈最稀缺的“真”2026年1月22日,新疆阿勒泰禾木村的气温低至零下二十度,一家老火锅店里却热气腾腾。有游客突然瞪大眼睛——那个扎着丸子头、脸颊红扑扑的“素颜 ... 娱乐之最01-25

-

改写的命运:从“天选之女”到路人甲,这才是娱乐圈最真实的剧本 大家还记得2008年北京奥运会那场闭幕式吗?那是全世界都在盯着看的大场面。当时有个穿红衣服跳舞的女孩叫林鹏,她在那成千上万人的队伍里特别显眼,动作干净利索,眼神亮得像要把摄像机给瞪穿。当时大导演张艺谋坐在 ... 娱乐之最01-25

相关文章

- 从地下室到顶峰相见:贾玲张小斐17年友情,娱乐圈最稀缺的“真”

- 改写的命运:从“天选之女”到路人甲,这才是娱乐圈最真实的剧本

- 被分手后一言不发,却在14年后,活成娱乐圈最体面的“前男友”

- 摄影师力挺关晓彤!172cm身材遭网暴,畸形审美该醒醒了

- 被赵丽颖连提4次,王梓薇六年逆袭从丫鬟到仙侠,从来不是靠关系

- 娱乐圈又丢人!嫣然医院捐款名单曝光,年入上亿明星“集体沉默”

- 蒋欣与妈妈“友达以上”💕💕💕

- 娱乐圈又丢人了!嫣然医院捐款名单曝光,上亿身家明星却一分不掏

- 张萌最新活动造型太惊艳!白色深V裙上身,妖娆火辣,这身材绝了

- 被封的老戏骨,豪宅里哭穷

- 不红又怎样?45岁美到惊艳,零绯闻无流量,靠演技站稳娱乐圈

- 横跨几十年的女神收割机李亚鹏这6段情史才是娱乐圈最顶级的瓜田

- 刘诗诗:在争议与突破中,活成娱乐圈的“耐力型标杆”

- 被分手后只字未提,却在14年后,活成娱乐圈最体面的“旧男友”

- 1291万善款刷屏!李亚鹏撕开了娱乐圈最体面的遮羞布

- 从顶流到短剧,王丽坤潘长江们的转身:娱乐圈从没有巅峰 只有活着

- 当章泽天专访刘嘉玲,聊婚姻聊事业,告诉你啥叫智性美天花板

- 赵樱子“这辈子最感谢关晓彤”十年情谊,是娱乐圈最暖的双向奔赴

- 王菲情史大起底:四段爱恋封神娱乐圈,中年复合比新歌还上头

- 从一线到短剧:这5位明星的“坠落”背后,藏着娱乐圈最残酷生存

热门阅读

-

肉肉漫画人物大盘点,全是腐女心中的常驻嘉宾! 07-13

-

只有老司机才知道的公司,法国啄木鸟电影公司 07-13

-

黄文小说大全都在这里 各个经典堪称佳作艳香四溢 07-14

-

十款类似缘之空的动漫,码下来深夜偷偷看吧 07-14

-

走光的十大女明星,露胸露肉已是常事。 07-15