-2400米!走进世界最深实验室,寻找宇宙最神秘信号

作为科学前沿热点,暗物质吸引着世界上一批顶尖的科学家孜孜不倦地探索。在四川凉山彝族自治州雅砻江畔的大山中,有一个世界上埋深最大的实验室,科研人员在2400米的岩石之下,日夜不停地追寻暗物质的痕迹。

清华大学在读博士生 徐锐:这就是我每天上班要经过的一个隧道,隧道全长大概17公里,里面比较暗,当看到前面有一片灯光的时候,就到实验室了。

清华大学工程物理系博士生徐锐,博士三年级。现在在CDEX暗物质实验组做科研工作。因为所探测的暗物质是一个非常稀有的信号,需要一个更纯净的环境。在2400米深的地下,宇宙射线的通量可以减到地面上的千万到亿分之一的量级。现在工作就是努力把暗物质存在的可能区间进行缩小。

暗物质是理论上提出的可能存在的一种“不可见”的物质,是宇宙物质的主要组成部分。到目前为止,世界上还没有人真正捕捉到它。

大家想象的可能是在2400米深的地下,需要坐电梯。其实并不是这样的,实验室在一个隧道里面,上面的山体有2400米的岩石覆盖,每天可以直接坐车进去。

实验室房间的灯是长亮的,在里面做实验,其实没有白天黑夜,消失了时间的观念。

要进一步缩小暗物质可能存在的区间,徐锐在等待一个关键的“秘密武器”。

凌晨5点,北京首都机场。徐锐的老师田阳,携带“秘密武器”,飞往四川西昌。

清华大学工程物理系副研究员 田阳:应该是凌晨三点多一点起床,这个航班有个特点,到的时间比较早。中午吃完饭就直接下午进实验室,这样效率是最高的。

国际上竞争比较激烈,论文文章早一个月和晚一个月,可能原来是第一,一个月之后别人就超越了。调试探测器,都有一个周期,积累到足够的数据量了,往往还需要半年左右的时间,其实就得只争朝夕了。

落地四川西昌还需要开行2个小时山路。

因为我们拥有的探测器,国际上也能够用同类的技术。但是,我们做到了灵敏度更高,就能够取得一些在成果上的突破。国家探测暗物质,从跟随逐渐到并跑,逐渐到未来,争取到领跑的状态。

田阳老师新带来了一块电路板样品,跟以前不一样,新电路板样品已经升级成聚四氟乙烯的了。

清华大学工程物理系副研究员 田阳:这次过来就是急着把我们探测器的灵敏度再进一步提升,预期还能再提升一个数量级。研发阶段,探测器不确定性就越大。这时候,可能就需要连续地做一些调试工作。

清华大学在读博士生 徐锐:我们实验中最核心的装置,就是暗物质探测器,大概一公斤重的圆柱体,我们在外面包裹了层层的屏蔽体。

徐锐负责给探测器换上“秘密武器”,新的电路板能降低探测器部件的辐射水平。手套箱里充满氮气,可以最大限度保护暗物质探测器。

清华大学工程物理系副研究员 田阳:主要的要求是有一定的心理素质,手要稳,关键时刻,也不能犹豫。我们也会放手把操作交给学生来进行。

清华大学在读博士生 徐锐:一个高纯锗探测器价值不菲,手上像抱着一辆跑车一样。刚开始碰到探测器的时候,还是很激动。操作时间长了,心态也慢慢平静下来,就像一个熟悉的朋友一样。

探测器电路板更换完成。

长时间在地下工作就像与世隔绝,不知外界春夏与冬秋,躲进小楼成一统这种感觉。对外界的一些干扰也会像我们屏蔽掉辐射一样,一起都屏蔽掉。我们可以看到底下有几个信号灯在闪烁,每当它闪烁一次的时候,就意味着探测器内又采集到了一个新事例。非常期待,可能就是我们所苦苦追寻的那个暗物质信号。

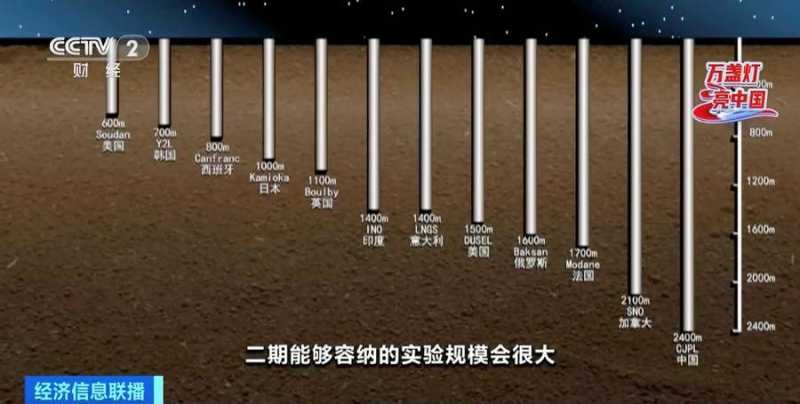

目前锦屏地下实验室二期正在建设,预计于2024年建成并投入运行,将成为世界最深、最大的地下实验室。

清华大学在读博士生 徐锐:中国暗物质探测实验起步是比较晚的,一开始甚至没有自己的实验场地,百尺竿头更进一步,我们是站在了百尺竿头。随着锦屏设施的逐渐完善,可以说我们有世界上最好的实验基地。

清华大学工程物理系副研究员 田阳:通常我们比喻一期有点像一个套间,二期更像一个小区,二期能够容纳的实验规模会很大。在深地科学领域,会给国家带来更大的惊喜。

清华大学在读博士生 徐锐:科研是需要坐冷板凳的功夫,我经常开玩笑说在这个地下2400米,是最深最冷的板凳。如果把这个冷板凳坐好,在这里从事所热爱的、追求的事业。冷板凳也不冷,我们的内心其实是有热情在的。

物理学的前进,是一个时间比较长的过程,比如引力波,(科学家提出理论假设后)上百年之后才能探测到。所以需要耐心等待,说不定哪一天,峰回路转、柳暗花明,突然就会有一个全新的物理学大厦出现在我们面前。

点亮创新之灯 照亮科技强国之路

灯光长亮的实验室里没有了时间的概念,但是信号灯的闪烁,是田阳和徐锐最为期待的瞬间。

正是这样日复一日地探索,才有了中国科技领域一个又一个关键核心技术的突破,一代又一代科研人员对科学真理的不懈追求,就像一盏盏灯,照亮了我国的科技事业。通过三盏灯,来感受中国科技的力量。

第一盏灯,是拓展人类视野的瞭望之灯。“中国天眼”是目前世界上最大、最灵敏的单口径射电望远镜。它的总面积有25万平方米,相当于30个足球场的大小。有科学家这样比喻,如果用这样一个500米口径的“大锅”来做饭的话,全世界每个人至少可以分到两碗。投用以来,科学家已经借助天眼发现了740多颗脉冲星。我国也在快速射电暴,这一继引力波探测之后,天文学最重要的领域取得了一系列科研成果,在国际上从追赶实现了领跑。这盏瞭望之灯,拓展了人类观察宇宙的视野,也成为中国科技自立自强的代表性工程。

第二盏灯,是挑战世界屋脊的探索之灯。在海拔5200米的珠峰大本营。青藏高原的冰层下封锁着千万年来气候变化的蛛丝马迹,被科学界称为“天然实验室”,也是无数科研人员向往的圣地。在去年的“巅峰使命”珠峰科考中,13名科考队员头顶探照灯,开启了科考的“冲顶时刻”。最终在珠穆朗玛峰北坡海拔8830米处,成功架设了世界上海拔最高的自动气象站。一场意外的气流,是否因为一只蝴蝶扇动了翅膀?未来我们也许可以在这里找到答案。巍巍珠峰之上,感受世界的呼吸。这盏探索之灯,让我们站得更高,看得更远。

第三盏灯,是加速科技创新的希望之灯。目前,我国布局建设了77个国家重大科技基础设施,其中34个建成运行,部分设施已经迈入全球第一方阵。2022年,我国全社会研究与试验发展经费迈上3万亿元新台阶,连续七年保持两位数增长。硬实力突破的同时,软实力也在增强。中国科技人才队伍持续壮大,研发人员总量连续9年位居世界第一。经过一代又一代中国科研人员的接力创新,相信未来会有万盏希望之灯,照亮中国的科技强国之路。

(央视财经)

大家都在看

-

中国首个星际航行学院成立!大学“最无用”的专业是时候翻红了! 今天上午,中国科学院大学“星际航行学院”正式成立了。图源:微博@央广网学院一口气新添了 22 门核心课,像星际动力与推进原理、星际航行环境感知与利用、行星动力学与宜居性、星际社会学等等,光听名字就觉得下一 ... 天文之最01-28

-

第谷·布拉赫:天文学界的奇才,开启精确天文观测新时代 引言在科学史的长河中,天文学作为一门古老而又不断发展的学科,曾经历过无数伟大天文学家的努力与探索。从古希腊的托勒密到哥白尼,再到伽利略、开普勒,每一位天文学家的出现都极大地推动了人类对宇宙的认知。而在 ... 天文之最01-27

-

天文学的隐形巨人——第谷·布拉赫:用天文望远镜开启精确时代 大家好,今天我们来聊一位天文学界的“隐形巨人”——第谷·布拉赫(Tycho Brahe),他或许不像伽利略、开普勒那样家喻户晓,但他的贡献却奠定了现代天文学的基础,堪称“天文界的桥梁人物”。一、他是谁?——丹麦 ... 天文之最01-27

-

古希腊最牛学霸!亚里士多德:从天文学到教育学啥都懂 嘿,朋友们,今天给你们带个“古希腊超级学霸”的故事,名字叫亚里士多德。别看他是几千年前的人,但他的“学霸范儿”可是杠杠的,啥都懂,从天文学到教育学,简直就是“百科全书”本人。先说,他是个“天才少年”。 ... 天文之最01-26

-

天文学巨匠:第谷·布拉赫——丹麦天才的璀璨星辰之路 大家好,我是你们的历史人物研究分享博主。今天我们将深入探讨一位天文学界的传奇人物——第谷·布拉赫(Tycho Brahe),这位丹麦天才不仅以其精确的天文观测闻名,更以其复杂的人格、丰富的生活故事和不凡的科学精 ... 天文之最01-26

-

银河系到底有多大?用3个生活化对比,让你秒懂宇宙尺度 咱们抬头看星空,总说“身在银河系”,但这颗容纳了太阳系的宇宙“超级大盘”,到底大到什么地步?今天咱们不甩枯燥数据,用3个日常类比,带你直观感受银河系的离谱尺度。先从最基础的“直径”说起。咱们平时聊的银 ... 天文之最01-24

-

天文学巨擘:第谷·布拉赫的天文奇迹与永恒遗产 引言在浩瀚的科学星空中,有一些天文学家的名字永远镌刻在历史的长河中,他们用卓越的观察与创新推动人类对宇宙的认知。丹麦天文学家第谷·布拉赫(1546—1601)便是其中的杰出代表。他以非凡的天文观测技巧和极其精 ... 天文之最01-24

-

第谷·布拉赫:北欧最狂天文学家 他右脸缺块肉、鼻子是金子做的、养了1只鹿当宠物还让它喝啤酒——靠肉眼观测50年,手绘700张星图,数据精确到“头发丝”,却死于憋尿?!临终拉住开普勒手喊:“别毁了我的星星!”今天聊一个比梵高还疯、比达芬奇还 ... 天文之最01-24

-

第谷·布拉赫:用双眼丈量星空的“最后一位古典天文学家” 在望远镜尚未诞生的16世纪,有一位天文学家仅凭肉眼和自制仪器,将行星观测精度推向了人类感官的极限;他一生执着于“修正宇宙模型”,却在临终前将毕生数据托付给弟子,意外促成了日心说的最终确立。他就是丹麦天文 ... 天文之最01-21

-

天文学奇才——第谷.布拉赫;用望远镜绘出星空的丹麦天才 在浩瀚的宇宙中,有多少天体在默默闪烁?又有谁用超凡的智慧,将这些星辰的轨迹逐一记录?今天,我们要讲的,是一位被誉为“现代天文学之父”的丹麦天才——第谷·布拉赫(1546—1601)。 天才少年,天文梦想的萌芽 ... 天文之最01-20

相关文章

- 第谷·布拉赫:被遗忘的天文观测之王,开普勒的"贵人"

- 先驱第谷·布拉赫:天文学的伟大先驱

- 中国古代天文学有多牛?没有望远镜,却能看透宇宙的秘密

- 宇宙的“心跳”:脉冲星如何成为宇宙中最精准的时钟?

- 最亮时刻!今天将出现“木星冲日”天象

- 第谷·布拉赫:望远镜没出生前,天文界最牛“人肉观测机”

- 最亮时刻!今日将出现“木星冲日”天象

- 第谷·布拉赫是人类历史上最狂的“天文数据基建狂魔”

- 古希腊最牛学霸!亚里士多德:从天文到哲学,成为‘全能大师’

- 第谷·布拉赫:是人类天文观测史上最硬核的“基建狂魔+数据CEO

- 用望远镜点亮星空的丹麦奇才—第谷.布拉赫如何成为天文学奇才?

- 探索太阳系边缘:阋神星!它的发现让太阳系发生大改变

- 天文学家争论了上100年,木星核心竟然是“第三种形态”?

- 天文学的神秘魔方:第谷·布拉赫,那个用天文表征服星空的丹麦天才

- 第谷,布拉赫,丹麦天文学奇才的璀璨一生与不朽贡献

- 第谷.布拉赫:天文学界的奇才与<<鲁道夫天文表>>的奠基者

- 第谷·布拉赫:丹麦天才的天文奇迹,缔造最精确的天文表!

- 第谷.布拉赫:天文学的奇才与天文表的巅峰之作

- 托勒密:古代天文大神的‘天文盘点’,他到底是天才还是天坑?”

- 星空有约丨天象大戏“月掩昴星团”陪你跨年

热门阅读

-

彭罗斯阶梯是个走不完的楼梯,用二维视角呈现出来 07-13

-

半老徐娘指多少岁?徐娘忍受不了折磨选择自杀 07-13