探秘《水经注》里的“画石山”

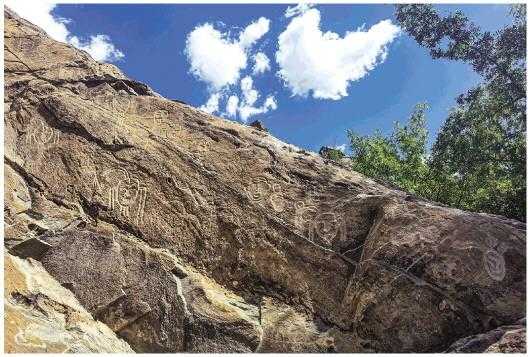

贺兰口极具代表性的人面像岩画。图片均由本报记者靳赫摄

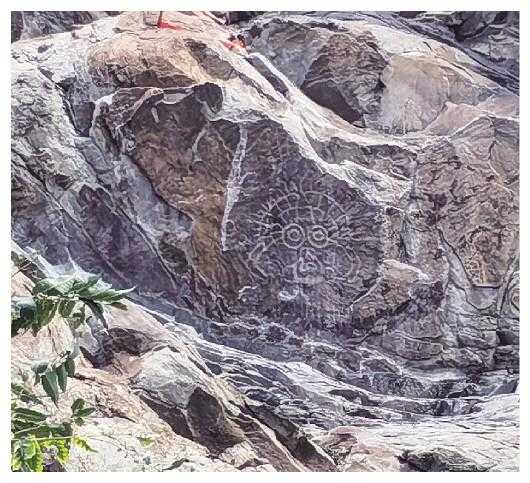

贺兰山岩画中最为著名的“太阳神”岩画。

今年6月,在宁夏石嘴山市境内新发现的岩画中的一组。

在石崖、岩穴壁面和独立的岩石之上,人类先祖用简陋的工具,凿刻描绘出他们的信仰、要求、欲望、欢乐、痛苦,便有了岩画。被视为远古人类“记事本”的岩画,作为一种世界性的、尚未被人们完全认知的历史文化现象,是我们管窥先民生活与习惯的重要参考。

横亘在宁夏平原和阿拉善间的贺兰山,山势峻峭、奇峰叠嶂,在历史上曾有“百战之地”之称,这里静静着躺着一部史前人类的“天书”——贺兰山岩画。关于贺兰山岩画,北魏地理学家郦道元的《水经注》中便有记载:“河水又东北历石崖山西,去北地五百里。山石之上,自然有文,尽若虎马之状,粲然成著,类似图焉,故亦谓之画石山也。”

作为我国北方岩画的杰出代表之一,贺兰山岩画在世界岩画家族中有着重要地位。这里的岩画数量众多、分布相对集中,除了有大量人面像这一显著特点外,世界性的岩画题材几乎在这一区域都能找到。专家研究发现,贺兰山岩画不是一个时代、一个民族的作品,它是由多个民族在上下数千年甚至上万年历史中制作形成的,以多元的艺术表现形式展现着贺兰山先民的生活方式和精神世界,也向我们揭示着这一区域人文历史演进规律。

这部连接古今的石上史诗,在为我们提供人文滋养的同时,也给我们提出了保护、传承和开发利用的宏大命题。

数万幅岩画构成穿越万年的文化符码

1969年的一天,宁夏回族自治区银川市贺兰县文教卫生工作者李祥石到贺兰县金山公社下乡。工作之余,他到附近的贺兰山上散步,在一处山口发现,岩壁上分布着大大小小的“石刻”,其中各式各样的人面像尤其让他印象深刻。

散步归来,李祥石问了很多在附近居住的老乡,尽管大家早已对这些“石刻”司空见惯,可即使是年龄最大的也说不清它们的来历,只告诉李祥石一个当地的传说:很久以前,这个山口是专门杀人的地方,每杀一个人,就在山壁上刻一个头像。当地人觉得这些头像诡异可怖,平时都有意无意躲着走,更从未细究“石刻”的来历。

回到单位后,李祥石始终对这段经历念念不忘。他在本职工作之余,查阅了大量文献,还进行了细致的实地研究工作,才知道这些所谓的“石刻”,其实是极具研究价值的岩画。“贺兰山岩画”随后得以见诸报端。

得益于其独特的地理历史渊源,贺兰山从古至今都是多民族生存、融合和生活的舞台,也承载了多元文化的生成与传播。官方资料显示,贺兰山岩画记录了3000至10000年前此地远古人类的生活场景及多种图案和抽象符号。

自20世纪70年代末,贺兰山岩画向世人慢慢褪下它神秘的面纱后,便因其庞大的数量、罕见的集中度、显著的代表性和较高的艺术性,在国际上受到越来越多的关注。在贺兰山东、西麓及桌子山、卫宁北山、中卫大麦地等地的山石上,以及山前洪积扇、草原、山地、沙漠丘陵地带,都留下了先民们凿刻的大量岩画,由于同处贺兰山、贺兰山余脉及其周边地区,且具有一定共性,故将之视为一个整体。

目前,已被记录的贺兰山岩画总数达5000余组,单体图形近两万幅,事实上,贺兰山岩画比已调查、记录的数量还要多。银川世界岩画馆馆长李学军在其《时空岁月——贺兰山的根与魂》一书中提到,初步估计,贺兰山岩画的数量当有两万多组,单体图形数量预计超过5万幅。

据专家介绍,贺兰山岩画除相当一部分是新石器时代原始先民的创作之外,还有一部分是商周时代及之后驻牧在贺兰山一带的古代少数民族的作品,题材内容包括代表神祇、人物、动物、植物的图形,放牧、狩猎、祭祀、战争、娱舞、交媾等场景,以及抽象、意念化的各种符号图案等。

先民“记事本”的通用“语法”

作为一种早于文字的原始视觉语言,岩画用直观的图画形象和抽象符号表达着人类的思想意识,是远古人类生活的浓缩和历史的积淀,被誉为史前社会人际交流的“前文字”和留在岩石上的“史记”。经历了千万年风雨变迁,发生在贺兰山下波澜壮阔的一幕幕后人虽无人知晓,但透过贺兰山岩画,我们依然能够窥见先民们物质和精神生活的片段。

在位于宁夏银川市的贺兰口岩画保护区,岩壁上分布的数以千计的岩画,向人们揭示着原始氏族部落自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的文化。

在贺兰口北山壁上,一幅宽54厘米、长50厘米的人面像引人瞩目。这幅人面像所处位置是这些岩画中最高的,也明显比其他人面像更大。该人面像面部呈圆形,重环双眼,长有射线状的睫毛,头部毛发直立也呈放射状,外部刻有一个圆圈,圆圈上刻有繁复的射线。这便是贺兰山岩画中最为著名的“太阳神”岩画。

学者们对比归纳后发现,贺兰山岩画在表意时往往有一些通用的“语法”,例如重环双眼是为了表示地位崇高,只有神灵、大巫师和部落酋长等才能具有,而放射状的线条代表光芒,用以表现太阳的特征,给人以威严震撼之感。“太阳神”岩画反映的便是古人对自然的崇拜,有学者认为,时至今日,这幅岩画要传达的信息仍未被完整解读,例如“太阳神”头部放射性光芒的数字排列为什么是24、12、6,是否代表了先民对于历法的朴素认知等。

数目众多的贺兰山岩画中,也不乏用简单的几个图形记录史前复杂故事的例子。在贺兰口距离地面七八米处的一处岩壁上,分布有两个手印以及动物、人面像和符号。经专家解读后,一则远古“大事记”跃然石上:最上方居于中间的人面像为重环双眼,代表神灵;下方两只手印大小不一,代表了两个强弱不同的部落。小手印左方有一个向左的箭头,表明小手的部落即将离开此地迁往别处,小手印下方有一头牛,向着大手印的方向前膝跪倒,象征臣服。如此看来,整幅岩画表达的意思很可能是,小手部落被大手部落征服,只能迁往他处,小手部落的财产归大手部落所有,有神灵作证,并“盖手印”以达成契约。

“岩画并不像一些人想象的那样,是原始先民吃饱了之后的娱乐消遣之作。”银川市贺兰山岩画管理处副主任张建国说,贺兰口山体岩石多为长石杂砂岩,其表面硬度为5度,用砾石作工具对其进行长达数小时的研磨,也只能得到很浅的印记。在没有先进工具的情况下制作规模如此浩大的岩画,工作量可想而知。这反映了原始先民的精神需求和情感寄托,对于他们来说,制作岩画的实际意义远不止于消遣。

图画文字向象形文字演进的过渡?

如今,在贺兰山东麓不少山口及山前洪积扇荒漠草原上,依然有没被记录过的岩画陆续被发现,这也印证了专家学者们提出的还有大量没有调查记录到的贺兰山岩画存在于野外的推断。

近期,记者跟随宁夏石嘴山市博物馆馆长韩学斌徒步四个多小时,实地踏查了今年6月石嘴山市境内新发现的岩画点。在贺兰山石嘴山段一处山沟,沿着刀劈斧凿般的山壁向大山深处步行,踏过溪流碎石,穿过古隘口遗迹,才能一睹这100多幅岩画的真容。

这个岩画点平均海拔约1200米,岩画分布区域长约80米,像一条岩画的长廊。在凹凸不平的岩石表面,不经意间便会发现岩画,其中辨识度高的以马和鹿的图案为主,凿磨刻制出的图案古朴大气,和周边原生态的环境有种莫名的契合感。

在“岩画长廊”旁不远处,有一块裂纹纵横的岩石,虽经岁月侵蚀,裂纹间的群鹿图依然可辨。这幅岩画制作技法明显比其他岩画更为讲究,精美的线条让鹿群的灵动感跃然石上,即使没有美术功底的人也能体会到其中的美感。

正如岩画研究专家贺吉德、丁玉芳、李学军、韩学斌等人所指出的,贺兰山岩画是反映我国北方先民生活状态最悠久的文化符码,为研究贺兰山地区远古时代,乃至近现代生态环境和物质条件提供了珍贵的资料,也为推知古代生物多样性及其生态环境变迁提供了珍贵的信息。

例如在贺兰山石嘴山段发现的大量动物形象岩画,为研究这里古代人类原始生活方式提供了有力证据。韩学斌等人推断,远古时期这一带植被茂盛、水泽充沛,是游牧民族的理想放牧之地。“这进一步印证了古代宁夏是中原农耕民族与北方游牧民族文化碰撞、交流、交融的区域。”韩学斌说。

张建国等专家认为,古代贺兰口一带气候条件并不适合猴子生存,而在贺兰口发现的猴头像岩画有可能反映了古时人类一次群体性迁徙活动。

贺兰山岩画中一部分属于符号岩画,包括人体、自然天体、器物、计数、图腾等符号,一些符号经过抽象概括和多次使用,已有“约定俗称”的意味。例如在不少岩画里,有特定的符号表示“男根”“女阴”等,还有一些符号与后来成熟的象形文字相当贴近,已初步具有文字的功能。贺吉德等专家认为,岩画符号的应用,是文字出现的前兆,是图画文字向象形文字演进的过渡,对于研究文字的起源意义重大。

激活躺着的“天书”

“七入贺兰山的经历让我难以释怀,大山深处的那些先人留下的岩画给了我无穷无尽的想象,让我徜徉其中,用闪动跳跃的灵光和古人来一场畅快淋漓的对话。”这是著名艺术家韩美林写在他《剪不断的贺兰情缘》中的一段话。

韩美林从不吝惜对贺兰山岩画的赞誉之情。20世纪80年代,韩美林第一次到银川,便被古老神秘的贺兰山岩画深深打动,此后他又多次来到这里,观摩和记录岩画艺术,汲取创作灵感。而这个过程,也对其艺术创作产生了重要影响,正如他文章中所写:“贺兰山岩画的影响,当可以看作是我艺术的转折,这是贺兰山岩画送给我的机缘和礼物,是上苍的恩赐。”如今在贺兰山麓的银川韩美林艺术馆中,带有岩画意境的韩美林作品数量十分之多。

不少第一次走进贺兰山,细细端详岩画的人,都会被其简约、拙朴、浑厚之美所震撼。透过这些岩画,仿佛能听到远古时代征战搏杀的呐喊、野兽的吼叫、旷野上的牧歌。先民们限于自身的认知和表达能力,以及当时极为有限的条件和技术,以一种迥异于今人的手法创作了这些作品,这当中自然天成、率真质朴的艺术魅力,形成了一种大道至简的艺术感染力。

作为人类历史上的艺术瑰宝,今天,在科学保护和开发的前提下,贺兰山岩画还逐步发挥出其社会经济价值。在全世界70个国家150个主要地区有岩画分布,其中人面像岩画仅在环太平洋国家和地区被发现,而宁夏贺兰山贺兰口则是人面像岩画分布数量最多的地区。由于特色明显,岩画集中度高,如今的贺兰口已成为宁夏最为著名的旅游景区之一。

走进位于宁夏银川市贺兰县的贺兰口,石壁上历经千年万年岁月的岩画和石壁下川流的现代游客形成一种奇特的辉映,给人一种时空交错之感。近些年,这里每年接待来自世界各地的游客40多万名,仅门票收入便达到2000万元。而在景点旅游之外,贺兰山岩画的文化衍生价值也正被越来越多地开发出来。

在宁夏艺盟礼益文化艺术品有限公司的产品展览区,摆放着以贺兰山岩画为主题的T恤、冰箱贴、胸针等产品。近些年随着贺兰山岩画知名度不断提高,公司设计人员受到启发,创作出越来越多与之相关的产品,受到市场认可。“这些产品在宁夏当地的景区和机场都卖得很火,现在他们会主动跟我们定制产品。”公司销售经理王晶说,贺兰山岩画是一张闪光的名片,很多游客对此抱有浓厚的兴趣,相信未来加强创意,将这个特有的资源和当下消费者的偏好紧密结合,能打开更为广阔的市场。

“抗衰”“断代”成难题

保护贺兰山岩画,让子孙后代有机会领略其背后流淌着的文化意义重大。1996年,贺兰山岩画被国务院公布为全国第四批重点文物保护单位。2002年,宁夏正式成立银川市贺兰山岩画管理处,成为区域岩画保护机构,随后确定贺兰口岩画保护范围,颁布保护条例,并开展了大范围的岩画调查、编号和记录等工作。

然而,岩画或刻制于山体岩壁上,或散布于地表岩石上,贺兰山岩画南北绵延数百公里,点多面广且暴露于野外的特性,使其保护难度远远大于一般文物。

受风、雨、雷电、温度以及岩石本身所含水分、盐分变化等因素影响,贺兰山岩画持续承受着坍塌、风蚀、水蚀、温差破坏等威胁,这还仅仅是自然损毁风险中的物理风化风险。在自然因素作用下,岩石本身化学成分发生改变、微生物大量繁殖分解岩面等化学风化风险,以及受动植物影响产生的生物风化风险等都影响着岩画的保存。

在对贺兰山岩画进行实地踏访过程中,记者也看到一些岩画已由于岩体或岩面崩裂而变得模糊不清。研究人员近几年也发现,著名的“太阳神”岩画表面便有白色的物质析出,化学风化可能加快这幅岩画的损伤。

或许正如一些专家所说,在将来,人们对一些岩画进行解读分析时,更多地只能依靠推测与想象。

自然损毁之外,人为损毁因素也不容忽视。此前,贺兰山地区采矿炸山、挖石取砂等活动便曾对岩画造成过不小的破坏。据李祥石回忆,1969年他第一次见到贺兰山岩画时,曾被一幅主题疑似为“西夏王出行图”的精美岩画所吸引,但这幅岩画后人已无缘得见。

“国际上一些专家预测,受各种破坏因素影响,到本世纪末,世界现存四分之一到三分之一的岩画或将消失。”张建国说。

困扰贺兰山岩画保护和研究的另一大问题是断代难。翻阅研究贺兰山岩画的书籍,涉及岩画刻制年代的问题,表述往往比较模糊。不同专家对于贺兰山岩画的刻制年代,在观点上有时也存在较大差异,例如对于岩画产生年代的上限,便有“旧石器时代”“中石器和新石器时代”“新石器时代中期或稍早”“新石器时代晚期”“商周时期”等多种说法,至今未有定论。

在世界范围内,自岩画发现以来,精准判断古代岩画的产生时代,尤其是利用自然科学的方法,进行可靠的年代断定,一直是困扰专家学者们的难题。有专家明确指出,崖壁艺术的断代充满了困难和不确定性,考古学家在断定一个含有木片的房屋遗址年代时,有树轮法作为手段;在断定有机物的年代时,有碳十四这一极有价值的助手。但两者都不能适用于崖壁上画出的或雕刻出的线条。考古学家还有地磁学、钾氩法、热释光等方法来判定事物的先后顺序,但没有哪种方法可以证明对于断定崖壁艺术是有价值的。

借力科创最大限度延长岩画“生命”

针对这些问题,部分岩画保护专家认为,当务之急是进一步开展调查,尽可能地对贺兰山岩画信息进行记录、整理、归档,并建立数据库。尽管这是一项十分艰巨的任务,但许多专家认为这是值得的,只有先摸清岩画的基础信息,才能为保护和研究工作打下基础。即使若干年后一些岩画消失不见,后人至少也会知道这些岩画的样貌,并能根据这些展开解读研究。

在银川世界岩画馆的研究室里,记者见到了名为“贺兰山岩画可视化平台”的三维可视化数据库。银川市贺兰山岩画管理处主任胡志平说,这个数据库将贺兰口的形态和其中的岩画进行了高精度扫描和建模,通过电脑便可以查看贺兰口的整体情况和个体岩画的样貌,这让岩画以数字化的形态得到存续。

与此同时,专家也呼吁加强岩画科学保护力度。目前,对于岩画保护,全国各地力度不一,像银川市这样有专门保护机构的地方并不多,更遑论科学划定保护区域。

李学军等专家认为,要做好岩画保护工作,首先要解决全社会对于岩画认同不足的问题,让更多人了解岩画的价值。还有不少学者建议,加强人员、资金、设备等方面的投入,在更大范围内明确岩画保护的主体和权责,尽可能减小岩画保护区内人类活动的影响,依法打击人为盗窃、破坏岩画的行为,在有把握的前提下,对部分破损较为严重的岩画进行抢救性修复,最大限度延长岩画的“生命”。

加强断代研究同样是一个重要议题。确定贺兰山岩画的刻制年代,不仅关乎这些岩画的“身世”及其在世界岩画之林中的地位,对于准确解读岩画信息,理解其中的文化也至关重要。不少学者期盼,加强岩画断代研究的支持力度,继续探寻适合岩画断代方面的技术,希望在不久的将来,对于类似的岩画断代问题,能给出更加令人信服的答案。

在保护的基础上开发,以开发促进保护,是保护和利用岩画资源的有效手段。受访的业内人士认为,岩画所能传递的信息并不仅在画内,其所在的环境及其与环境的关系也是研究岩画的重要依据,例如岩画的位置、朝向、大小等等,甚至岩石上一些特定的石疤,都在传递着信息。这也是为什么一些单体岩石上的岩画一旦被移进室内,就丢失了部分原真性的原因。

专家们认为,在岩画的开发过程中,不仅要注意保护岩画本身,还应保持岩画周边自然、古朴的环境风貌,“不失真”应成为开发的底线。同时,利用岩画资源进行文旅开发时,应突出特色,注重打造品牌,将更多创意元素引入下游衍生品的开发中,建立岩画文化生态圈,使历史文化遗产的魅力更好地散发开去。(记者刘学奎、何晨阳、靳赫 )

大家都在看

-

冬日探秘铜川药王山,摩崖造像和石刻艺术的瑰宝 药王山石刻,第一批国保单位以前来药王山主要奔着古建筑和延昌寺金代千佛塔而来。此次探寻主要是观看这里的摩崖造像和石刻艺术。药王山金殿航拍图本来和延昌寺塔一起在赵家坡的台塬上两相厮守搬迁而来的千佛舍利塔: ... 艺术之最11-29

-

中国书画家研究会文化艺术委员会专家顾问团成员——李玉花 李玉花(liyuhua),艺名:木子君,字号: 画中人:牡丹仙子。祖籍山东沂源,定居青岛、北京工作室;毕业于北京中国书画函授大学国画系;中央党校国贸系。现任中国历史博物馆画廊客座教授;香港中国书法家协会终身副 ... 艺术之最11-14

-

珐琅彩开光亭台楼阁描金双耳瓶:宫廷艺术的极致华章 在中国古代陶瓷艺术的万神殿中,有一种品类始终居于金字塔的顶端,它集千般技艺、万种风华于一身,代表了清代御窑厂乃至整个中国瓷器烧造史上的最高艺术成就——这便是珐琅彩瓷。而“珐琅彩开光亭台楼阁描金双耳瓶” ... 艺术之最11-07

-

20展连看,上海这些展览含“质”量极高! 十月将尽,风里开始携带凉意,梧桐叶影斑驳地洒在上海的街巷。这是一年中光线变得温柔、适合沉思与漫步的季节,也是艺术在这座城市悄然绽放的时刻。第十五届双年展“花儿听到蜜蜂了吗?”以更宏大的叙事,轻轻叩问: ... 艺术之最10-28

-

“其命惟新——广东美术百年大展”于上海美术馆启幕 潮新闻客户端1932年,岭南画派创始人高剑父在上海创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》,用一场绘画领域的“革命”打破了传统中国画的题材边界,以中西融合的技法、直面现实的视角,将时代思考凝于尺幅,抒发革 ... 艺术之最10-21

-

广东美术百年大展登陆上海美术馆 中新网上海10月18日电 (记者 王笈)“其命惟新——广东美术百年大展”18日在上海美术馆正式开幕,汇集从近现代到当代逾350位岭南美术名家的代表作品,系统梳理并全面呈现广东美术在百年间的革新历程与成就。“其命惟 ... 艺术之最10-19

-

800余件岭南艺术珍品跨越山海而来,与上海开启文脉对话 高剑父《东战场的烈焰》1932年,岭南画派创始人高剑父在上海创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》,用一场绘画领域的“革命”打破了传统中国画的题材边界,以中西融合的技法、直面现实的视角,将时代思考凝于尺 ... 艺术之最10-18

-

800百余件岭南艺术珍品跨越山海而来,与上海开启文脉对话 高剑父《东战场的烈焰》 1932年,岭南画派创始人高剑父在上海创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》,用一场绘画领域的“革命”打破了传统中国画的题材边界,以中西融合的技法、直面现实的视角,将时代思考凝于 ... 艺术之最10-18

-

阅兵展大国气象·翰墨筑民族精神——特邀艺术家李玉花作品展 时值中国人民抗战胜利八十周年浩荡庆典,天安门前的铿锵正步踏响民族复兴的强音,铁血荣光与和平鸽羽交织成这个秋天最壮丽的画卷。在此历史性时刻,特别推出《阅兵展大国风范•笔墨敬英雄丰碑》艺术家系列特展,以丹 ... 艺术之最09-01

-

山海经十大神器,盘点那些匪夷所思的神兵利器! 《山海经》是我国古代一部志怪古书,内容丰富,包含我国古代地理以及药理知识、各地风俗,还包括各种神话故事,比如我们耳熟能详的精卫填海和夸父逐日等。《山海经》最早在《史记》里面略有提及,后来晋代郭璞首先出 ... 艺术之最08-19

相关文章

- 山海经十大神器,盘点那些匪夷所思的神兵利器!

- 世界规模最大的烟花表演,六分钟中有479651炮弹发射

- 几乎无法被破译的7种密码是什么(比尔密码)

- 你不知道的鲁迅之“最”

- 山东艺术学院最顶尖的5位画家,巩固华东艺术教育重镇地位

- 刘亦菲最漂亮最美的时候白衣礼裙飘飘欲仙

- “乐韵中非,心桥共筑”:中国传统艺术打动肯尼亚观众

- 泰勒斯:水之哲人,开启理性之光的古希腊艺术之作

- 华珠“剑桥-青年领袖训练营”学子逐梦新程的感悟序章

- 洛阳龙门石窟,全球造像数量最多的佛窟,营造时长世界第一

- 展览“无维同频——无问西东”亮相北京保利艺术博物馆

- 敬仰之星:朱媛媛的艺术生涯与敬业精神

- 如何艺术地谋生 这是个问题

- 喝醉酒米芾,如神仙下凡,写出“中华最美行书”,超越兰亭

- 上博东馆常设陈列入选全国博物馆“十大精品”

- 米芾的珊瑚狂想:《珊瑚帖》里的癫狂喜意与艺术真魂

- 绿水青山间的幸福 当荆州区朱家岭村打开艺术“绿”镜

- 唐伯虎艺术生涯中的墨宝之最

- 墨韵千年:王羲之《兰亭序》的艺术传奇与文化价值

- 西班牙的布列松:为什么他的偷拍成了艺术史上最野的街头纪实?

热门阅读

-

网络十大禁书,各种匪夷所思的性幻想 07-13

-

国内外经典好看的三级片,剧情丰富尺度惊人 07-13

-

这些韩国限制片 足以让你喷够鼻血 07-13

-

法国啄木鸟公司诞生的性感女郎个个是经典 太养眼了 07-13

-

8部最唯美的韩国禁播电影 绝对让你一饱眼福! 07-13

-

娈童是什么意思?中国历史上大户人家的男宠 07-13

-

莫奈十大名画,盘点莫奈最出名的十幅作品! 07-14