人类的自我降维历程

在道德经中,老子论述了统治者治理国家的问题,他主张无为而治,无为的真正内涵是无不为,只有达到了这一境界,才能实现国泰民安。那么统治者怎样才能达到无为而治的最高境界呢?老子说大道无言而长存,大道无为而长能,真正的治国之道是无为而无不为。人们常说“强扭的瓜不甜”,因为人之所以“强扭”,是因为还没等到瓜熟蒂落,而没长熟的瓜又怎会甜呢?这是因为人们没有顺应自然规律,而是凭着自己的感觉主观臆断,这样必然会自食苦果。这里的自然规律也可称为“道”。在现实生活中,一旦人们违背“大道”就必然会受到惩罚,为了不受大道的惩罚,毫无疑问,人们就必须合乎大道的规律,一旦人们的行为与大道吻合,就会自由自在,事半功倍。退一步讲,统治者要想不受大道的惩罚,就必须顺应大道,做到无为而治。老子在《道德经》第十七章里讲到:太上,下知有之;其次,亲而誉之。其次,畏之。其次,侮之。信不足焉,有不信焉。悠兮其贵言。功成事遂,百姓皆谓:我自然。这里老子将统治者分为四个等级,他们分别是:太上、其次、其次、其次。为了便于理解,我们不妨将以上四个等级看作:太上、其次、再其次、最次。即最高级的是无为而治的合道之王;其次是立圣言、重信诺以召引天下之士的王道之王;再次是以强力征服天下并以威严震慑人民的霸道之王;最次的则是群起而侮之的末路之王。“太上”有两个意思:一是最高明的统治者;二是遥远的上古时代。这里指的是最高明的统治者。老子对“太上”的肯定,说明老子对像道那样的“看不见的手”的统治非常推崇,也是老子无为而治的核心思想。《道德经》第十八章有云:大道废,有仁义:智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。在本章中,老子再次闸述了自己的辩证思想,“大道”盛行之时,像“仁义”这此东西自然地存在于人们的行为当中,人们不缺乏仁义所以感觉不到它的存在,也就没有了倡导的必要。只有当社会秩序大乱、大道缺失、仁义泯灭的时候,人们才会由于缺少这些东西而大加倡导。从古至今,仁义、智慧、孝慈等都是被人们所推崇的。而孔子的最高理想是“仁义”,“仁”已经成为儒家文化的核心思想和价值取向。然而,老子却创造性地指出,人世间的大道被人为地废弃了,人们才会制定礼仪,并以此来规范人们的行为,区别贵贱,结果原本没有的虚伪和奸诈也随之而来。老子是一个善于洞察世事的高人,他总能从事物的表象看出问题的实质,从结果看出原因,这个本质和原因往往就隐藏在表象和结果的反面。老子为什么总能从事物的表象和结果的反面找到答案呢?原因就在于我们人类是最复杂的情感动物,拥有自己的思想和意志,能够进行思考,在处理问题时,更有自己独特的想法和行为准则。人类虽然由大道生成,而且在大道中发展壮大,但随着智慧的开启,愈发变得狂妄自大、唯我独尊起来。人类忘记了自己的由来,不再遵循自然大道,这种对大道的漠视态度,使得人类离大道越来越远。偏离大道越来越远,带来的直接后果就是人类自取灭亡,为了避免这种惨剧的发生,人类就人为地制定了一些行为规范来加以约束,于是一些政令条文、奖惩制度、政策法规也随之出现。这些攻策法规虽然在一定程度上缓解了社会的压力,但它并不能从本质上解决问题。废止大道的结果必然是有所作为,一旦有了作为也就有了好和坏的区分,对于好的正确的我们要加以褒扬、赞领;而对于坏的、错误的我们则要大加鞭挞、惩治,只有这样才能保证社会的正常运转。针对这种情况,老子提出了仁义的概念。何谓仁义?仁,从古人的组字结构上来考察,“二人”为“仁”。为什么需要两个人呢?因为没有比较就没有鉴别的标准,有参照物才能进行区别对待。孔子曾这样定义“仁”,他说:智慧出,有大伪。“仁者爱人。”如果连自己的同类都不爱,还配称人吗?这种行为还配叫仁吗?义,正义、道义、义气。“仁”和“义”合起来就是“仁义”,仁义在本章中是指那些合情合理、合乎道义并热爱同类的行为。仁义能带来和睦安定,不仁义必将招致祸患。人们在明白了这个道理之后,就纷纷行仁义,这是人们所谓有智慧的表现,那么为什公要提倡仁义?就是因为存在不仁不义,大道作为社会自然的公平准则被抛弃了。为什么会出现这一情况呢?这是因为人是有欲望的动物,由于欲望的驱动,人们难免会利用各种手段来满足自己的私欲,有些人为了职位的攀升,对上级溜须拍马、阿谀奉承;有些人为了给自己开脱罪责,不惜蒙骗别人,颠倒黑白;也有些人成天摆出一副忠实的面孔,其实心里早已打好了坑害别人的小算盘,他们使用种种伎俩,只为一己私利,心中没有半点仁义,却要装出十分仁义的样子,其虚伪本质掩藏在华丽的外表和花言巧语之中,越是装得仁义,就越能得到大的好处。这种处处蒙骗别人的行为就叫大虚伪,为什么会有假冒伪劣、坑蒙拐骗的行为?就是因为人们运用机巧智慧的缘故。“伪”字该如何解释呢?“人为”即伪。人为就是人有意去做而不是顺应自然的行为,是违背了大道的行为,所以我们称人为的东西都是虚伪的,都不是朴素自然的;人在有作为的时候往往会自觉不自觉地掺杂进自己的想法和私欲,所以就有了尔虞我诈、钩心斗角等行为,虽然这些行为是在暗中进行的,掩盖在虚伪的外衣之下,但还是能被人感知,甚至被人揭露和批判。为什么要提倡子孝父慈、夫妻和睦?就是因为六亲(父子、兄弟、夫妻)不和睦了。为什么会有忠臣出现?就是因为奸臣当道,国家太昏乱了。只有六亲不和睦了,才会提倡孝和慈,为什么这么说呢?六亲不和睦是人有私欲的结果,私欲得不到满足时必然会发生矛盾和争斗,这种争斗由小及大会危及国家的安宁,于是不得不制定一些行为准则:做儿女的应该孝顺自己的父母;做父母的应该疼爱自己的孩子,也就是孝和慈。可当人们的心中没有这些概念的时候,就无所谓孝和慈,大家其乐融融,无老无少、无长无幼,一派祥和的景象。而一旦头脑中有了这样的标准,人们就要时时考虑自己的行为是否合乎孝和慈的标准,别人以他们的标准来看我们的行为,只要我们稍有不慎,就会被别人横加指责,其乐融融的祥和景象就会遭到破坏。“国家昏乱,有忠臣。”这句话不能单纯地理解为国家混乱了才有忠臣,而应当理解为:在国家安定的情况下,人民富足、自由,忠臣的形迹不会凸显出来,因为臣子皆是如此,接应如此。这就如同高明的统治者不被人所知道一样,仲裁者在和平安定的时期是不会显山露水的,只有在国家出现混乱的危机关头他才会挺身而出,拯救国家于危难之中。从表面上看,老子批判仁义、孝慈,是对儒家仁义忠孝的抗争,但实际上老子和孔子的思想并不矛盾,他们的目的都是实现社会的公平、公正,只是孔子强调要建立社会的道德体系,要人们遵循公平、公正的行为准则,是从正面说的;而老子则主张直接回到人类的本始状态,是从反面说的。

大家都在看

-

人类8大快感排行榜:第一名你肯定想不到! 咱们普通人活这一辈子,图个啥?说白了,不就是图个心里舒坦、身体爽快吗?但是,你有没有想过,让你感到“爽”的那些事儿,到底哪个才是真正的“爽王”?最近,网上疯传一份“人类8大快感排行榜”。说实话,刚开始 ... 人类之最01-27

-

人类八大快感科学排名!刻在DNA里的快乐,你中招了几个 人类对快感的追求,藏在生活的每一个瞬间,一顿美食、一次拥抱、一场自我突破,都能让大脑分泌快乐激素,带来直击心底的愉悦。这份人类八大快感科学排名,结合心理学研究与日常体验,从即时感官满足到深层心理愉悦, ... 人类之最01-25

-

在人类的生命长河中,能够见证百年人生的少之又少,然而… 在人类的生命长河中,能够见证百年人生的少之又少。而当一位106岁的老人,与刚出生的重孙首次相见,这不仅是家庭的喜事,更是一段跨越世纪的温情传奇。这一幕,温暖了无数人的心,也让我们重新思考家庭的纽带与时间 ... 人类之最01-25

-

河南三门峡,到底骗了多少人?居然拥有6个“世界之最”! 想象一下,冬日的三门峡,仿佛一幅缓慢流动的画卷,不用快节奏奔波,只需慢慢欣赏。这里的冬天,不是令人拘谨的寒冷,而是有一种温柔的“撒娇”,让人心甘情愿沉醉其中。近年来,三门峡的冬季旅游逐渐成为全国闻名的 ... 人类之最01-25

-

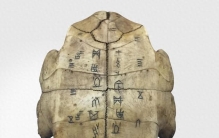

最重要发明!人类被它“格式化”思维前,如何思考世界! 想象一下,没有文字的世界:法律只能口耳相传,历史只存在老人的记忆里,爱情诗无法留存给远方情人——这就是我们祖先的真实生活。直到5300年前,在美索不达米亚平原的一个仓库里,人类文明突然“按下快进键”。楔形 ... 人类之最01-25

-

越王勾践:中国历史最狠的他用22年完成人类史上最悲壮的逆风翻盘 朋友们你想到什么?是教科书里一句轻飘飘的成语?是影视剧中主角咬牙切齿、睡柴草啃苦胆的定格画面?还是朋友圈里那句“我正在卧薪尝胆,静待爆发”?今天,我们不讲鸡汤,不谈励志,只用一手史料+考古实证+心理推演 ... 人类之最01-24

-

【历史上的今天】1556.1.23 华州大地震:人类史上最惨痛的震灾 1556 年 1 月 23 日(明嘉靖三十四年十二月十二日),中国陕西华州(今华县)发生震级 8.0 至 8.3 级的特大地震,史称 “华州大地震”。这是人类历史上有明确记载的死亡人数最多的地震,造成约 83 万人遇难,波及陕 ... 人类之最01-24

-

他一个人,让埃及通胀十年:史上最富有的人有多夸张? 一个人,真的能仅凭一己之力撼动一个帝国的经济根基吗?答案是:不仅能,还能让通胀阴影持续十余年。而且这个人,既非欧洲贵族,也不是现代资本大佬,而是 14 世纪的非洲帝王 —— 曼萨・穆萨。曼萨・穆萨他被公认为 ... 人类之最01-23

-

人体最没用的器官,切掉不仅没事,反而对身体更好?看完涨知识了 在人类身体的这座“工厂”里,大部分器官都兢兢业业,心脏负责泵血,肝脏在解毒,肾脏调节水电解质,胃肠道忙着吸收营养,但有一个地方,却总被人说“没啥用”,有它不觉得多,没它也不觉得少,出问题了直接切掉,日 ... 人类之最01-23

-

瞭望中国式创新⑤丨人类健康最艰巨的挑战,150年难题有望破解? 从人工智能、具身智能、脑机接口到量子计算等领域,科技创新在中国大地上浪奔浪流,新一代创业者以原始创新为使命,破土而出。联想创投作为联想集团的“科技瞭望塔”,以“科技•产业•CVC”为特色,坚定投早、投小 ... 人类之最01-22

相关文章

- 人体最没用的器官,切掉不仅没事,反而对身体更好?看完涨知识了

- 人类文明最牛“外挂”!从结绳记事到手机打字,它如何改写历史?

- 瞭望中国式创新⑤丨人类健康最艰巨的挑战,150年难题有望破解?

- 若尔盖的风雪里,藏着人类最该读懂的爱与自由

- 人类史上最顶级“零元购”:吸干印度200年,留下45 万亿天价账单

- 说说失落叶网游三部曲《网游之纵横天下》,网游小说的巅峰之作!

- 圣道·续篇(四):星际文明永续之路——人类大同之光

- 洗澡时把金冠扔进水缸算浮力公式;读出了人类最古老的微积分

- 人类被地球的“蓝色外衣”骗了多久?全球水攒一起,竟不及半个月球

- 人类世的政治狗:与他者一起好好生活可能吗

- 人类“最惨”的一年是哪一年?公元536年称第二,没人敢称第一!

- 元素之最:人体内含量最多的元素是氧,其次是碳、氢、氮。

- 泰勒斯:用水点亮理性之光,开启人类史上最震撼的思想革命!

- 阿基米德:用数学对抗罗马军队的疯子天才,如何改变了人类文明?

- 世界之最,东方之最之一:陶罐问世,创智人诞生于我们华夏大地

- 人类最危险的13天:古巴导弹危机,你不知道的惊天内幕

- 耶稣未曾留下一幅画像,却成了人类最常凝视的面容;没有著书立说

- 裸奔、撬地球和浴缸里的尖叫:阿基米德,史上最硬核科学玩家

- 人类最有可能被什么毁灭?

- 1939:人类文明史上最黑暗的转折点

热门阅读

-

关于男人的15个世界之最,最长阴茎达56厘米 07-13

-

东方女性最标准的乳头(图片),看看自己达标吗 07-13

-

人体器官分布图介绍 五脏六腑的位置都在哪 07-13

-

木马刑是对出轨女性的惩罚 曾是满清十大酷刑之一 07-13

-

熙陵幸小周后图掩盖性暴力 至今保存于台湾博物馆 07-13

-

包头空难堪称国内最惨案件 五名遇难空姐照曝光 07-13

-

2022中国最新百家姓排名,你的姓氏排第几? 03-26

-

好玩的绅士手游有哪些?2022十大绅士游戏排行榜 10-18