没想到吧!你的老祖宗躺得比你还平

如今,在我们生活中所流行的表示自嘲、自我调侃的生活姿态,所谓摆烂、躺平、苟住……事实上并不新鲜,无一不能在古代人那里找到源头。

我们所经历的,古人也早已深有体会。卷不动,躺平又何尝不是一种倔强?

他们之中,有人的倔强甚至是用诗歌喊话老天爷——宁能奈我何?

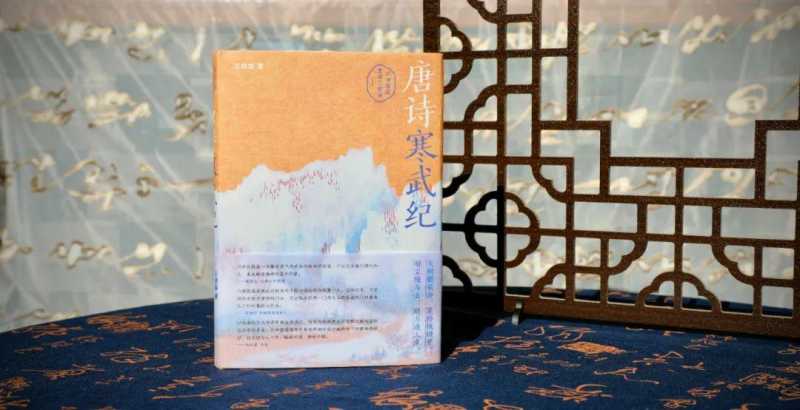

被誉为“自媒体写作高峰”的六神磊磊,于近期出版了他最重要的一部新书:唐诗三部曲第一部《唐诗寒武纪》,书写那个风流和动荡并存、天才与混蛋辈出、明月和暗尘齐现,气象万千的浪漫初唐。

在他笔下,诗人们——我们人类中最敏感、最多情的那部分成员,用诗歌书写自我,对抗人生的失意。或是“无所谓、爱谁谁”的放浪形骸,或是“我就是‘雕朽质’,谁敢比我惨” 的自我调侃,或是“把自己藏起来”的内敛低调。

而他们的一句句诗,也是我们的生活。

王梵志:

无所谓、爱谁谁

1900年6月,敦煌藏经石室打开。就像藏有绝世武功秘笈的暗室被开启了一样,无数珍贵的文献重见天日。这其中不乏鼎鼎大名的诗人的作品,包括刘希夷、陈子昂、孟浩然、王昌龄、李白、高适、常建、岑参、白居易,等等。

在这诸多如雷贯耳的大名之外,还另有一个唐朝诗人的名字,在其中显得非常特别。藏经洞里足足有他的唐代诗歌抄本三十三种,涉及至少三百多首诗。

有如此大量的作品写本出现在遥远的敦煌,说明什么?

大概只能说明这位非主流的诗人在唐时就有很大的影响力,他的作品已然走红、出圈,被人广泛传抄,从中原扩散向河西,来到敦煌,并且被人珍而重之地和诸多经卷、典籍一起,存放于藏经洞中。

好比今天的电影界,有这么一位导演,走红毯没有他,领大奖没有他,和明星谈恋爱没有他,后来人编《世界著名导演名录》也不带他玩。然而他的作品却受到普罗大众的欢迎,窑洞里,土炕上,篝火旁,大家都围坐着看他的电影。

这位际遇独特的文艺家、不算诗人的诗人,有一个特别的名字,叫作王梵志。

王梵志之流行,就在于他有一种诙谐的气质。在谈生死话题的时候,他的诗往往是阴森的、暗黑的,总喜欢谈索命人、桃木棒、牛头鬼、阴间冥界等,拿来唬人。但在暗黑之余,他又往往有一种幽默滑稽感:

纵使千乘君,终齐一个死。

纵令万品食,终同一种屎。

在幽默感之外,王梵志还有一种混不吝的气质:

我家在河侧,结队守先阿。

院侧狐狸窟,门前乌鹊窠。

闻莺便下种,听雁即收禾。

闷遣奴吹笛,闲令婢唱歌。

男即教诵赋,女即学调梭。

寄语天公道,宁能奈我何?

这首诗固然把田园生活描写得很动人,“闻莺便下种,听雁即收禾”,但在结尾又忽然开始混不吝:“寄语天公道,宁能奈我何?”——老天爷能把我怎么样呢?

王梵志还有一大特点,就是不但通达、通透,不但有一种看透了生死、爱憎、得失的态度,关键的是能用最巧妙的办法把它表达出来。

说几句“人生无常”“安贫乐道”并不难,俗手也能做到。真正的能力,是用诗的方式把它高度地抽象,变成神奇的意象:

城外土馒头,馅草在城里。

一人吃一个,莫嫌没滋味。

世无百年人,强作千年调。

打铁作门限,鬼见拍手笑。

把坟丘比成“土馒头”,这是奇思异想的发明,后来宋朝的范成大说:“纵有千年铁门槛,终须一个土馒头”,就是从王梵志这里化出来的。

“人难免生老病死”,这个道理人人能说。然而能因此造出“铁门限”“土馒头”来,就是艺术。

在唐代,王梵志影响了许多诗人,不少“主流”大家都模仿过他。王维便模仿他的风格写过诗,还特意注云“梵志体”。宋代之后,王梵志本人渐渐被遗忘了,但他的影响力却一直坚韧地存在着。《红楼梦》里跛足道人唱的那首著名的《好了歌》,一听即是王梵志的传承。

在国人的精神世界里,“王梵志性格”也一直延续着,从来没有中断过,成了国人精神的一个侧面。我们永远需要这种看破、放下、无所谓、爱谁谁的精神做调剂。

今天人所流行的表示自嘲、自我调侃的生活姿态,所谓屌丝、躺平、凉凉、皮一下……事实上并不新鲜,无一不能在王梵志那里找得到源头。

中国人的性格其实就是几位诗人的杂糅,有一点李白,有一点杜甫,有一点陶渊明,有一点王维;除此之外,还多多少少有一点王梵志。

沈佺期:

我就是“雕朽质”,谁敢比我惨

在我们讲述沈佺期的故事之前,各位不妨做一样事:先放点背景音乐,最好是比较悲惨凄凉的,二胡曲最佳,《二泉映月》《病中吟》等曲目都是不错的选择。

因为沈佺期的人生中是触过大霉头的,他曾被流放过。或云这有什么稀奇,之前许多诗人包括宋之问不也被流放过吗,何以独说沈佺期凄惨呢?

答案是沈佺期被流得最远,并且远到了夸张的地步——越南。

对比一下你便明白了。多年后韩愈被贬,呼天抢地,自称“夕贬潮州路八千”,可那亦不过是潮州,在今天的广东,路途也“不过”是八千,而沈佺期的被流之地骥州是在万里之外。在唐朝被贬逐的大诗人里,沈公完全可以像香港老电影里说的:谁敢比我惨啊!

705年“神龙政变”后,武则天退位,身为“珠英学士”的沈佺期瞬间失了靠山,陷入“狗都嫌”的局面,遭到清算。

沈佺期被下到狱中,反复拷问,饱受刑讯折磨。监狱的环境极度恶劣,虱虫肆虐,沈佺期三天吃不上一顿饭,两个月没有梳头,还得了一场疟疾,差点送了命。

拷问来拷问去,终于也没发现他有什么大的恶迹。于是,在一个含糊的“考功受赇”的罪名下,沈佺期被流放。当时依附“二张”的“珠英学士”们纷纷被逐,其中最惨的是沈佺期、杜审言二人,居然被流到万里之外的越南,真正是有多远滚多远的典型。

不过,也就是这次流放,让沈佺期表现出了倔强的性格和执拗的个性,用重庆话说就是“犟拐拐”。他很不同于宋之问和杜审言。

面对流放,宋之问是何态度呢?当然也有些牢骚,也不服气。但宋之问也明白要识时务,矮檐下得低头。他写诗向当局认怂,表示不敢抱怨:“但令归有日,不敢恨长沙。”只要能让我回来再做点工作,继续发光发热,一定感恩戴德,积极效命。

可是沈佺期却很有趣,一直坚决鸣冤,死鸭子嘴硬,绝不认错,口口声声:我没错,我哪里错啦?批评一句顶一句。他写诗说:“我无毫发瑕,苦心怀冰雪。”自称没有毫发之瑕,一点毛病都没有。

他就这样一路气恼着、怨艾着,只有在极度疲惫的时候,他才会暂时放下愤懑,体味一份寂寞和自怜。

意想不到的是,尽管嘴巴比宋之问倔上数倍,但相比于宋,沈佺期的结局却要幸运得多。

神龙二年(706),并不稳定的朝政又生变化,此前被流放的学士们得到了转机。他们陆续得赦,沈佺期也在其中。沈佺期大喜过望,即刻动身,他写诗说自己恨不得踩着大叶子飞到洛阳去。

也许是吸收了之前的教训,沈佺期小心翼翼,虽然应景话、场面话也没少说,也参加了数次文馆唱和,却并未再深度卷入到权争中去。此后八年,他平稳度过,先后经历了韦后、太平公主、唐玄宗李隆基的权力迭代,挺过了一轮轮的清算和杀伐,活到了开元年间去世。

这个结局,不禁让人回想起昆明池边,那一次“彩楼之战”。

那次,在上官婉儿的评判下,他的诗输给了宋之问。但最终,风光的冠军宋之问死了,风光无两的评委上官婉儿也死了,输家沈佺期却得到了一个好的结局。

再回味当初彩楼下两首诗的结尾,一个是放言“不愁明月尽,自有夜珠来”的昂扬的、高调的,另一个却是自称“微臣雕朽质,羞睹豫章材”的自抑的、卑微的。结果是姿态更低的那个人活到了最后。

据说被婉儿判负之时,沈佺期还有不服。我倒觉得,以他已经柔软得多的身段,以他能写出这样低调、收敛的结尾的觉悟,未必会多么不服、多么争竞。

细品他这个诗的结尾,等于是旁人叫他“沈老”的时候,他连连摆手,不不不,我不是什么沈老,我就是老沈。我就是个“雕朽质”,请你们“豫章材”们去表演吧,我只要亚军。

上官婉儿:

练就超强求生能力,把自己藏起来

凶险莫测的宫廷环境,以及惨痛的家族史,都让上官婉儿还养成了另一种超强的能力,概括起来就是四个字:

求生能力。

绝不能把鸡蛋都装在一个篮子里,绝不能只押宝一方。不能再重复我祖上的悲剧,须得要左右逢源,始终给自己留后路。上官婉儿的政治生涯,基本就是按照这条纲领来走的。

高处不胜寒。从高宗朝的仪凤年间,到睿宗朝的景云年间,三十多年中,对最高权力的角逐几乎白热化,残酷的宫廷角力、流血政变不断发生,各种明枪暗箭不计其数。但凡是厕身其中的玩家,就没有几个人能把这三十年打通关的。可上官婉儿却似乎每次都能改换门庭,始终在核心圈子里做玩家。

上官婉儿不但能评判诗歌,自己也是极有诗才,否则也不可能当时号称“女中沈宋”。

然而她的二十卷诗集在宋代就已经失传。今天我们只能读到她的三十二首遗诗,即便是这三十二首诗,还并不都是精品,绝大多数都是一些应制诗。

遗憾的是,在这些巧妙包装、精致加工的应制诗里,上官婉儿几乎总是要做一件事——把自己藏起来。

翻遍她留下来的三十二首诗,往往只能看见“岁岁年年常扈跸,长长久久乐升平”的堂皇面子话,我们几乎看不出上官婉儿在写诗那一刻的真正心情,她是愉快、欣悦,还是压抑、悲伤。她不能在这些诗里表达自己的心事,就像宋之问、沈佺期们也不能在这些诗里表达心事一样。所谓“诗言志”,但在这一类命题作品里,是没有“言志”的权限和空间的,哪怕是高居二品的昭容也不行,只能代君王来言志。

唯独有一次例外。

在某一个秋天的夜晚,在月华将要落下,而曙色又还没来临的时刻,她终于放下了掩饰,把自己的心情留在了一首诗里:

叶下洞庭初,思君万里馀。

露浓香被冷,月落锦屏虚。

欲奏江南曲,贪封蓟北书。

书中无别意,惟怅久离居。

——《彩书怨》

她在不可抑制地思念一个人。

“叶下洞庭初,思君万里馀”,这是来自屈原说的,“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”。

体面、从容、笃定,已经成了上官婉儿写诗的习惯了。所以哪怕在思念最浓烈的时候,她的诗的笃定、从容仍然在,咫尺之间,都是从洞庭到蓟北的万里的辽阔。

她思念的那个人,也许是真实的,也许是她虚构的想象。但是那种深宫里的孤寂,我相信是真的。

她表达情绪的时候依然十分克制,没有半分类似“兰闺艳妾动春情”这样的句子,只用“欲奏”“贪封”来克制地透露心事而已,但是反而更让你觉得相思入骨,惊心动魄。

她还说到了一个细节,“露浓香被冷”——被子很冷。

在上官婉儿存世的诗里,这首诗是唯一一次打开心窗,让人窥见了心事。她说自己很冷。周围的一切事物再锦绣、富丽,哪怕是铺着香被,陈设着华丽的锦屏,也冲抵不了这种寒冷。

说到这首诗,不禁想起一件小事。有一次出差,乘车赶路,随手翻了当代女诗人余秀华的一本诗集,忽然读到这么一句:

天亮了,被子还是冷的。

脑海里瞬时就浮现出上官婉儿的“露浓香被冷”来。

她们都说到了一个细节,被子很冷。两位不同时代的女性诗人,一个在幽深的皇宫,一个在平凡的农村,她们的成长经历也截然不同,然而隔着一千三百多年的时间,两人都不约而同地感叹同一件事:被子很冷。

一千多年的光阴里,许多事物都变了,但是人心始终是不变的。

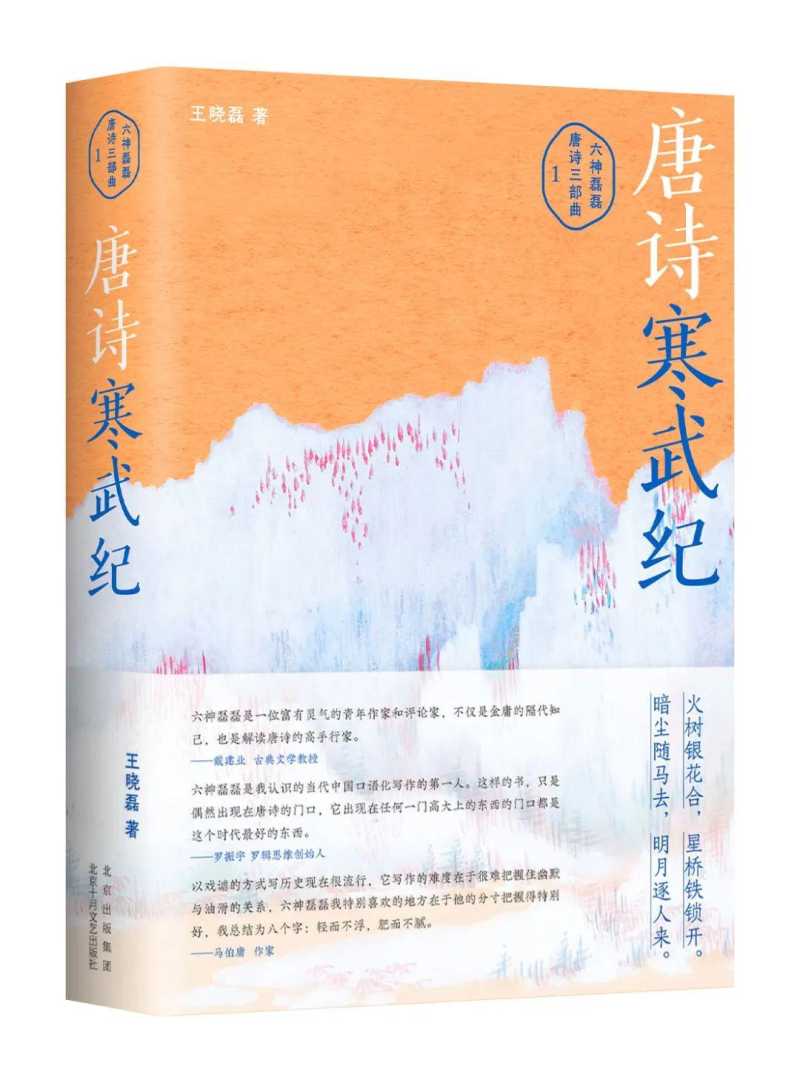

■ 相关图书

王晓磊(六神磊磊) 著

◎ 六神磊磊唐诗压卷之作

◎ 戴建业、马伯庸、罗振宇倾情推荐!

内容简介:

唐诗是哪里来的?为什么会有这一场大爆发?

是谁埋下的火种?谁又点亮了火炬?

谁是伟大的接力者?又是什么促成了李白和杜甫的诞生?

《唐诗寒武纪》是六神磊磊唐诗三部曲的第一部。从六朝到初唐,从谢灵运走出乌衣巷、开始少年游的405年,到天才涌现、点亮星河的初唐之末,时间跨度三百多年。作者打通时光隧道,走进大唐的诗歌江湖,围绕这一时期的重要诗人,如王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王、宋之问、杜审言、上官婉儿、张若虚、陈子昂等的独特际遇,讲述了在诗歌高峰——以李白、杜甫为代表的盛唐诗出现之前,诗坛怎样冲出沉闷乏味,就像生命在寒武纪爆发一样,气象焕然一新。

大家都在看

-

人类8大快感排行榜:第一名你肯定想不到! 咱们普通人活这一辈子,图个啥?说白了,不就是图个心里舒坦、身体爽快吗?但是,你有没有想过,让你感到“爽”的那些事儿,到底哪个才是真正的“爽王”?最近,网上疯传一份“人类8大快感排行榜”。说实话,刚开始 ... 人类之最01-27

-

人类八大快感科学排名!刻在DNA里的快乐,你中招了几个 人类对快感的追求,藏在生活的每一个瞬间,一顿美食、一次拥抱、一场自我突破,都能让大脑分泌快乐激素,带来直击心底的愉悦。这份人类八大快感科学排名,结合心理学研究与日常体验,从即时感官满足到深层心理愉悦, ... 人类之最01-25

-

在人类的生命长河中,能够见证百年人生的少之又少,然而… 在人类的生命长河中,能够见证百年人生的少之又少。而当一位106岁的老人,与刚出生的重孙首次相见,这不仅是家庭的喜事,更是一段跨越世纪的温情传奇。这一幕,温暖了无数人的心,也让我们重新思考家庭的纽带与时间 ... 人类之最01-25

-

河南三门峡,到底骗了多少人?居然拥有6个“世界之最”! 想象一下,冬日的三门峡,仿佛一幅缓慢流动的画卷,不用快节奏奔波,只需慢慢欣赏。这里的冬天,不是令人拘谨的寒冷,而是有一种温柔的“撒娇”,让人心甘情愿沉醉其中。近年来,三门峡的冬季旅游逐渐成为全国闻名的 ... 人类之最01-25

-

最重要发明!人类被它“格式化”思维前,如何思考世界! 想象一下,没有文字的世界:法律只能口耳相传,历史只存在老人的记忆里,爱情诗无法留存给远方情人——这就是我们祖先的真实生活。直到5300年前,在美索不达米亚平原的一个仓库里,人类文明突然“按下快进键”。楔形 ... 人类之最01-25

-

越王勾践:中国历史最狠的他用22年完成人类史上最悲壮的逆风翻盘 朋友们你想到什么?是教科书里一句轻飘飘的成语?是影视剧中主角咬牙切齿、睡柴草啃苦胆的定格画面?还是朋友圈里那句“我正在卧薪尝胆,静待爆发”?今天,我们不讲鸡汤,不谈励志,只用一手史料+考古实证+心理推演 ... 人类之最01-24

-

【历史上的今天】1556.1.23 华州大地震:人类史上最惨痛的震灾 1556 年 1 月 23 日(明嘉靖三十四年十二月十二日),中国陕西华州(今华县)发生震级 8.0 至 8.3 级的特大地震,史称 “华州大地震”。这是人类历史上有明确记载的死亡人数最多的地震,造成约 83 万人遇难,波及陕 ... 人类之最01-24

-

他一个人,让埃及通胀十年:史上最富有的人有多夸张? 一个人,真的能仅凭一己之力撼动一个帝国的经济根基吗?答案是:不仅能,还能让通胀阴影持续十余年。而且这个人,既非欧洲贵族,也不是现代资本大佬,而是 14 世纪的非洲帝王 —— 曼萨・穆萨。曼萨・穆萨他被公认为 ... 人类之最01-23

-

人体最没用的器官,切掉不仅没事,反而对身体更好?看完涨知识了 在人类身体的这座“工厂”里,大部分器官都兢兢业业,心脏负责泵血,肝脏在解毒,肾脏调节水电解质,胃肠道忙着吸收营养,但有一个地方,却总被人说“没啥用”,有它不觉得多,没它也不觉得少,出问题了直接切掉,日 ... 人类之最01-23

-

瞭望中国式创新⑤丨人类健康最艰巨的挑战,150年难题有望破解? 从人工智能、具身智能、脑机接口到量子计算等领域,科技创新在中国大地上浪奔浪流,新一代创业者以原始创新为使命,破土而出。联想创投作为联想集团的“科技瞭望塔”,以“科技•产业•CVC”为特色,坚定投早、投小 ... 人类之最01-22

相关文章

- 【历史上的今天】1556.1.23 华州大地震:人类史上最惨痛的震灾

- 他一个人,让埃及通胀十年:史上最富有的人有多夸张?

- 人体最没用的器官,切掉不仅没事,反而对身体更好?看完涨知识了

- 人类文明最牛“外挂”!从结绳记事到手机打字,它如何改写历史?

- 瞭望中国式创新⑤丨人类健康最艰巨的挑战,150年难题有望破解?

- 若尔盖的风雪里,藏着人类最该读懂的爱与自由

- 人类史上最顶级“零元购”:吸干印度200年,留下45 万亿天价账单

- 说说失落叶网游三部曲《网游之纵横天下》,网游小说的巅峰之作!

- 圣道·续篇(四):星际文明永续之路——人类大同之光

- 洗澡时把金冠扔进水缸算浮力公式;读出了人类最古老的微积分

- 人类被地球的“蓝色外衣”骗了多久?全球水攒一起,竟不及半个月球

- 人类世的政治狗:与他者一起好好生活可能吗

- 人类“最惨”的一年是哪一年?公元536年称第二,没人敢称第一!

- 元素之最:人体内含量最多的元素是氧,其次是碳、氢、氮。

- 泰勒斯:用水点亮理性之光,开启人类史上最震撼的思想革命!

- 阿基米德:用数学对抗罗马军队的疯子天才,如何改变了人类文明?

- 世界之最,东方之最之一:陶罐问世,创智人诞生于我们华夏大地

- 人类最危险的13天:古巴导弹危机,你不知道的惊天内幕

- 耶稣未曾留下一幅画像,却成了人类最常凝视的面容;没有著书立说

- 裸奔、撬地球和浴缸里的尖叫:阿基米德,史上最硬核科学玩家

热门阅读

-

关于男人的15个世界之最,最长阴茎达56厘米 07-13

-

东方女性最标准的乳头(图片),看看自己达标吗 07-13

-

人体器官分布图介绍 五脏六腑的位置都在哪 07-13

-

木马刑是对出轨女性的惩罚 曾是满清十大酷刑之一 07-13

-

熙陵幸小周后图掩盖性暴力 至今保存于台湾博物馆 07-13

-

包头空难堪称国内最惨案件 五名遇难空姐照曝光 07-13

-

2022中国最新百家姓排名,你的姓氏排第几? 03-26

-

好玩的绅士手游有哪些?2022十大绅士游戏排行榜 10-18