韩信:中国历史上最锋利的剑,也是最脆弱的刃一位军事天才的崛起

公元前196年,长安长乐宫钟室。一代兵仙韩信被吕后诱入,未着寸甲,未携一卒,仅以“谋反”二字定谳。临刑前,他仰天长叹:“吾悔不用蒯通之计,乃为儿女子所诈,岂非天哉!”——话音未落,刀光起,血溅素壁。时年约三十五岁。

这不是一个简单的功臣悲剧,而是一场关于权力逻辑、制度转型与个体命运的精密解剖。韩信,中国历史上唯一被司马迁以“国士无双”四字盖棺之人,其人生轨迹如一道凌厉剑光:起于市井之辱,盛于百万之师,终于未央之狱。读懂韩信,就读懂了秦汉之际那场惊心动魄的“旧秩序崩塌”与“新帝国奠基”的全部张力。

一、胯下之辱:不是怯懦,而是战略性的隐忍

世人皆知“胯下之屠中少年”,却少有人追问:为何一个身佩宝剑、通晓兵法的青年,甘受胯下之辱?

据《史记·淮阴侯列传》载,韩信“始为布衣时,贫无行,不得推择为吏,又不能治生商贾”。他并非寻常乞丐,而是没落贵族之后(有学者考其或为韩国宗室旁支),熟读《孙子》《吴子》,精于阵法推演。在秦末严苛户籍与连坐制下,无“里正保举”则不得入仕,无田产则难获军功授爵——他困在体制之外,却清醒认知体制之重。

那场羞辱,实为一次精准的风险评估:与市井无赖斗殴,胜则结仇,败则丧命,而彼时天下未乱,搏命毫无战略价值。他伏身钻过,不是屈服,而是将“时间”作为唯一可囤积的战略资源。正如他在后来对刘邦所言:“项王见人恭敬慈爱,及下位者,言语呕呕;至有功当封爵者,印刓敝,忍不能予。”——他早看透:真正的权力博弈,不在一时意气,而在势、时、位的三维卡位。

二、登坛拜将:中国历史上第一次“职业军人”登上国家最高军事舞台

公元前206年,刘邦被项羽徙封汉中,困守巴蜀。萧何月下追回韩信,力荐:“诸将易得耳,至如信者,国士无双。”刘邦遂“择良日,斋戒,设坛场,具礼”,筑坛拜将——这是中国政治史上破天荒之举:一个无爵、无地、无宗族根基的布衣,因纯粹军事才能,被赋予“假齐王”之权、统数十万大军之柄,成为帝国战争机器的总工程师。

韩信的军事思想,远超时代。他提出“明修栈道,暗度陈仓”,实为人类战争史上最早系统运用“信息迷雾+多线佯动”的典范;井陉之战以“背水列阵”置死地而后生,表面违兵法,实则深谙心理战本质——他预判赵军轻敌、主将陈余“义兵不袭”之迂腐,更算准己方士卒“退无可退,唯死战耳”的集体心理阈值。此战歼敌二十万,俘赵王歇,堪称冷兵器时代以少胜多的教科书级范本。

更关键的是其组织能力。他重建汉军后勤体系:在关中设“敖仓”为中转枢纽,创“转输令”保障粮道;在军中首设“军法官”独立执纪,斩违纪都尉以立威;更开创“士卒档案制”,按籍贯、技能、战功分类编册——这些制度设计,已具现代军队专业化雏形。司马迁赞其“连百万之军,战必胜,攻必取”,绝非虚誉。

三、裂土封王:功高震主的结构性困境

公元前203年,韩信平定齐地,遣使请封“假齐王”。此时刘邦正被项羽围困荥阳,危在旦夕。使者回报,刘邦勃然大怒,张良、陈平却伏其足示意。刘邦瞬间醒悟,改口大骂:“大丈夫定诸侯,即为真王,何以假为!”——这一幕,是理解韩信悲剧的核心密码。

韩信要的不是虚名,而是法理地位。齐地民风彪悍、地理险要,若仅以“汉将”身份镇守,政令难出临淄,豪强可随时倒戈。他需要“王”的名分来整合地方势力、建立独立财政与兵源体系——这恰是战国以来“封君自治”的惯性逻辑。但刘邦要建的是中央集权帝国,而非周代分封体系。韩信的“请封”,在刘邦听来,已是割据信号。此后刘邦收其精兵、徙其封地、削其属吏,步步为营,实为制度性驯服。

值得深思的是,韩信并非没有选择。蒯通曾两次劝其“参分天下”,以齐地为基,联楚抗汉,成鼎足之势。韩信却以“汉王遇我甚厚……吾岂可以乡利倍义乎!”拒之。他忠诚的对象,是那个拜他为将、予他平台的刘邦,而非尚未诞生的“汉帝国”。他仍活在“士为知己者死”的战国伦理中,而刘邦已在锻造“天命所归”的帝国法统。两种时间观的错位,注定悲剧。

四、未央之狱:不是个人失算,而是新政权清除“旧战争逻辑”的必然

公元前196年,陈豨反于代地。刘邦亲征,吕后与萧何合谋,伪称“帝已擒豨,列侯群臣皆来贺”,诱韩信入宫。韩信入长乐宫钟室,即被武士缚住。吕后问:“汝与陈豨通谋,可知罪?”韩信答:“吾无谋反之心,亦无谋反之力。今陛下远征,长安兵权尽在吕后、萧何之手,吾孑然一身,何以反?”

此问无人应答。因为答案早已写在制度里:刘邦剪除异姓王,本质是终结“功臣共治”模式,确立“皇权—官僚”垂直统治。彭越、英布、臧荼……韩信只是名单上最耀眼也最危险的一个。他的军事天才太耀眼,他的战功太彻底(灭魏、破代、平赵、降燕、伐齐、垓下围项),他的存在本身,就是对“皇帝独尊”原则的最大反讽。

他死前最后一刻,或许终于看清:自己一手帮刘邦打下的江山,恰恰不再需要自己这样的“战神”。帝国需要的是萧何式的行政专家、曹参式的守成良相、周勃式的忠厚宿将,而非一个能“驱策百万、号令诸侯”的独立军事权威。

五、历史回响:兵仙之剑,照见中国两千年权力结构

韩信死后,刘邦流涕曰:“安得猛士兮守四方?”——这滴泪,一半为逝者,一半为来者。他迅速推行“郡国并行制”,以刘氏宗室代异姓王;颁《挟书律》收天下兵书,限制民间研习军事;更将“军功授爵”转向“察举孝廉”,完成从“尚武”到“崇文”的价值转向。

韩信因此成为中国历史上最具象征意义的“过渡性人物”:他是最后一位依凭个人军功与战略才华跃升至权力顶峰的布衣,也是第一位被新型集权帝国逻辑系统性清算的顶级功臣。后世所有开国功臣的命运,几乎都在韩信身上预演——郭子仪善终靠的是主动交出兵权,岳飞冤死因未能领会“文官治军”铁律,徐达病逝免祸只因朱元璋尚未完成制度性清洗……

今天淮安淮阴侯祠内,那尊韩信塑像目光沉静,左手按剑,右手微抬,似欲言又止。导游常讲“胯下之辱”的励志,却少提钟室血痕的警示。真正值得我们凝视的,从来不是他如何用兵如神,而是他如何在一个旧世界崩塌、新秩序初立的夹缝中,以极致才华照亮了历史,又因无法转身,被同一束光灼伤。

韩信不是失败者。他是中国帝制时代降临前,最后一道划破长空的剑光——凛冽,辉煌,且注定孤独。

大家都在看

-

项羽为何被评为千古无二?他创造了3个世界第一,至今无人能超越 五万对四十万的战争奇迹三万对五十六万的惊天逆转二十五岁分封天下的千古一人 军事之最01-28

-

以色列的军事力量如何 以色列的军事力量以技术绝对优势和实战检验为核心,是一个高度专业化的“小巨人”。尽管国土面积小、人口仅约900万,但凭借顶尖的军工体系和创新能力,它稳居全球军事强国之列,尤其在中东地区扮演着关键角色。技术 ... 军事之最01-28

-

打开新思路?外媒:丹麦只要从中国买歼-20,就能保住格陵兰岛! 【军武次位面】作者:乐乐丹麦和美国围绕格陵兰岛的冲突还在发酵,甚至到了欧洲从开始忍不住讨论,“失去格陵兰岛后果”的地步。印度“Jetline Marvel”网站提出了一个天马行空的想法,即“丹麦应该从中国采购歼-10C ... 军事之最01-28

-

项羽为何是千古第一?三项世界第一冠绝古今,至今无人能及 谈起中国古代的战神,项羽绝对是绕不开的名字。他不是传统意义上的帝王,却被司马迁列入《史记·本纪》,与帝王同列;他一生胜多败少,最终乌江自刎,却赢得了比胜利者刘邦更多的后世敬仰。世人称其为“千古第一猛将 ... 军事之最01-28

-

中国志愿军为什么强大,德国人研究后说,有这5个原因 1950年深秋。鸭绿江畔的寒风裹挟着战争的硝烟。当美军王牌陆战一师在仁川登陆时,或许没人想到,这支装备精良的现代化军队,将在三年后被一群穿着单薄棉衣、手持简陋武器的中国军人逼退至三八线以南。德国军事专家在 ... 军事之最01-28

-

战神韩信:揭开中国最神秘军事天才的真实面纱! 韩信:从平凡到兵圣的壮丽逆袭在悠久的中国历史长河中,韩信这个名字犹如璀璨星辰,闪耀不灭。他不仅是汉朝的开国功臣,更是一位令人敬畏的军事奇才。有人认为,韩信的成功源于天赋;而更多人相信,他的崛起,靠的是 ... 军事之最01-28

-

被挖膝盖骨的孙膑:凭3计干翻庞涓,身残却成战国最狠军事奇才 提起战国军事家,有人想到孙武,却少有人提他的后人孙膑——这个被同门挖去膝盖骨、脸上刺字的残疾人,愣是靠脑子把仇人逼到自刎,用三场神操作让齐国称霸,还写出了不输《孙子兵法》的兵书,活成了古代最硬核的逆风 ... 军事之最01-28

-

《三国演义》中的之最 《三国演义》中有许多令人印象深刻的“之最”,它们构成了这部经典名著的筋骨与血肉。以下是一些脍炙人口的例子,分为几个类别: 人物之最* 武力之最:吕布 —— “人中吕布,马中赤兔”,虎牢关三英战吕布是其武力 ... 军事之最01-28

-

拜占庭帝国的终极秘密武器“希腊之火”! 公元678年,君士坦丁堡城下,阿拉伯舰队如黑云压境。500艘战船,满载精锐水军,直扑这座千年古城的心脏。守城的拜占庭士兵手心全是汗——弓箭射程不够,投石机打不准,海墙之下,敌舰已近在咫尺。就在此时,城墙高处 ... 军事之最01-25

-

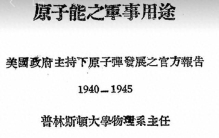

《原子能之军事用途》三大翻译硬伤:戳破西方原创的谎言! 提及原子能的近代研究,世人多将其与美国1945年发布的《原子能之军事用途》(史迈斯报告)绑定,视其为西方核物理研究的经典文献。但当我们深究这份报告的英文原版与其中译文本,却发现诸多无法用“翻译失误”解释的 ... 军事之最01-25

相关文章

- 年羹尧:铁血将军的辉煌与悲歌——雍正朝的军事奇才与悲剧英雄

- 这就是毛主席之伟大!哪怕给蒋介石一万个胆子 他也不敢干这四件事

- 干裂嘴唇与刀刻皱纹,长征血色地图里最刺目的图腾!

- 李广,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物

- **韩信:从胯下之夫到兵仙的传奇人生**

- 平凉武魂:将星闪耀谁领风骚?

- 走出了中国战争史上最绝妙的一步棋:孙膑,残躯中的兵家之神

- 韩信:兵法奇才的崛起与陨落——一代军事天才的传奇人生

- 【韩信:楚汉争霸的军事奇才,被誉为“兵家之神”的传奇人物

- 韩信:军事天花板,政治不及格——一个被自己忠诚杀死的千古战神

- 军事力量排名前三

- 唐太宗李世民究竟有多牛?毛泽东:自古以来论军事才能,无人能及

- 霍去病的军事战略分析

- 千年兵家必争之地:大运河背后的军事需求与国家统一的秘密武器

- 强军论坛丨破“潜规则” 立“明规矩”

- 突发!伊朗躲过灭顶之灾,救星非普京沙特,竟是美国最铁盟友

- 韩信淮阴人西汉开国第一军事指挥官军职最高达相国兼大将军

- 清朝雍正皇帝系列之执政十三年-强人短板③(军事崩溃)

- 韩信军事生涯的巅峰之作

- 唐代著名将领:薜仁贵一一勇猛善战的军事英雄

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09