孔子为什么周游列国不被重用,孟子怎么看待命运

#我在头条搞创作第二期#

作为儒家学派代表人物之一,孟子在后世极其显赫的名声,他的“仁政”理论、他的“民贵君轻”的超前思想、他的“富贵不能淫,威武不能屈”的铮铮铁骨都被后世所推崇,被认为是仅次于孔子的“亚圣”,其与孔子的理论思想并称为“孔孟之道”,得以配享孔庙,和孔子一起受到万世敬仰。就连今日,广大网民还在为孟子的那句名言“天将降大任”的后缀到底是“是人”还是“斯人”大打笔墨口水官司,并一度冲上了各种热搜。2000多年后还能具备如此“流量”,足见孟老先生超越时空的巨大影响力。

然而与生后风光无限相对应的是,孟子生前却颇不如意。尽管其早就名扬天下,周游列国且都无一例外受到了礼遇,但各国国君却无一人采用他的理论主张用来治国。以致于这位一心“入世”的大师最后彻底心灰意冷的“出世”,转而著书立传了。孟子的遭遇,是其生不逢时?还是这些国君都不识人才埋没人才?而或是还有什么其他因素呢?

上图_ 孟子(约前372年-前289年)

空谈“仁政治国”,缺乏实际操作性魏国是孟子周游列国的重要一站,这个曾经在战国中前期处于“顶流”的强权,早已不复当年之勇,而且正面临着“东败于齐、西丧地于秦、南辱于楚”这样被周边列国围殴的局面,各条战线上一败涂地,可谓是形势相当危急。

对于孟子的到来,时任魏国国君魏惠王(因魏国当时定都大梁,又称为梁惠王)对此相当欢迎,希望孟子能帮助他实现国家复兴,并积极征求他的建议。对此孟子的对策是“施仁政于民,省刑罚,薄赋税”,并称如果做到这些,那么“地方百里而可以王”,并进一步规劝惠王“仁者无敌”。

上图_ 魏惠王(公元前400年—公元前319年),姬姓,魏氏,名罃(yīng),又称梁惠王

这套理论听起来相当高明,没有任何毛病。然而,其既没有分析出魏国为什么会从强权转向没落,更没有提出什么重振国威的实际建议。也许对于太平盛世的守成之君还算能“锦上添花”,但对于正处于危机中的魏国,可谓不能起到任何作用。在战乱频繁、弱肉强食的战国时代,仅仅只是“仁者”根本就不可能“无敌”,至于“地方百里”称王的也用不了多久就会被更强的大国所吞并。这和商鞅见秦孝公提出的极具现实意义的富国强兵理论形成了鲜明对比。更何况,魏国之前霸权时代的李悝、吴起、西门豹等等文武重臣也都是清一色的实干家,所以惠王对孟子由期望转向失望也就不足为奇了。

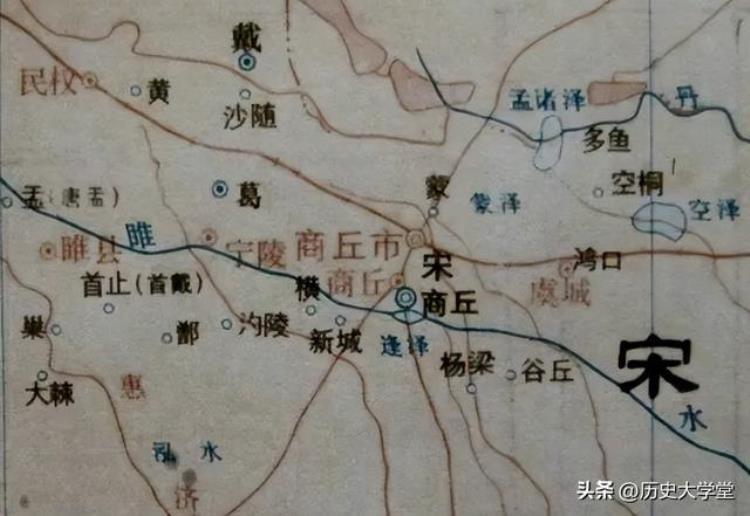

大国魏国不能用其理论,孟子又尝试着周游到小国宋国去施展抱负。其大弟子万章就对此询问老师宋这样的小国,面临齐楚这样的大国夹击该如何自保。对此孟子则认为要效仿商汤,行仁政,并表示如果施行仁政则“四海之内皆举首而望之,欲以为君”,并轻蔑的表示“齐楚虽大,何畏焉”。这话回答的确实霸气十足,一副视“强国”为粪土的豪迈气概,但在现实中完全没有任何实际意义。

上图_ 宋国

对于宋国这样的小国来说,还是苏秦、张仪那套“纵横之术”更有效果。“朝秦暮楚”的操作虽然卑微,但对于宋国这样的小国来说却是真正生存之道。孟子大概忘记了,这个宋国在春秋时期曾有个国君宋襄公,就是言必称仁义,连打仗都要讲仁义,最后战败身亡。当时春秋的宋国的国力还算尚可(一度也是春秋五霸之一),尚且最后惨败告终。而战国时期已经沦落为三流国家的宋国要这么蛮干,恐怕只会死的更快。对此毛泽东同志在名篇《论持久战》中说道“我们不要宋襄公,不要那种蠢猪式的仁义道德”,也是最好的诠释。

从这两个事例可以看出,孟子的理论鄙视实用主义,推行理想主义,妄图用仁政去治理国家,而不讲究实际的做法和对策。这种在当时完全没有可操作性的理论,自然会被各国国君束之高阁了。

上图_ 齐宣王(约前350年-前301年,约50岁),妫姓、田氏,名辟疆

对国君普遍缺乏应有的礼数,和国君对其的尊敬礼待形成了鲜明反差总体而言,各国国君对于孟子都是相当尊敬优待,即使他们对孟子的主张思想不予采纳。比如齐宣王,拜孟子为客卿,“养弟子以万钟”,出门时“后车数十乘,从者数百人”,待遇是没得说了。

然而,一次齐宣王派人请孟子次日上朝议政,孟子推说自己有病,不能上朝,结果第二天却跑去别人家里吊丧,时人认为孟子不应该放国君的鸽子,但孟子却压根不以为然,还认为自己才是最尊敬齐王的那一位,因此不必拘于小节。此外,孟子有时面见齐宣王一言不发掉头就走,还说自己是在磨磨宣王的性子。而其在魏国面对惠王的儿子襄王,则公开表示“望之不是人君”。

上图_ 孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日)

后世认为这是孟子不畏君权、极具风骨的表现,但其实不然。自古以来中国都是一个“礼尚往来”的社会,孔子本人也很重视“礼”。且不说是国君,哪怕是一个对你优待尊重的普通人,也应该以礼还之。但孟子一而再再而三的摆出“名士”派头,给国君们难堪,这也是遇上了齐宣王这样宽宏大量的国君还有尊重士人的战国时代大背景,要是放在三国时期,可以对比像孔融、祢衡这样人物的结局,肯定不会有好果子吃。

孔子重“礼”,孟子好“仁”,看样子在礼数方面,孟子还不如他的祖师爷孔夫子。总是这番操作,也难怪国君们都是对其敬而远之了。

上图_ 春秋四强国,分别是齐国、晋国、秦国、楚国

在关键问题上的态度让人无法认同孟子在齐国的时候,正逢燕国内乱,再加上两国有世仇,因此齐国就想出兵讨伐燕国,为此齐国大夫沈同特此去征求孟子的意见。孟子明确表示了支持的态度。但后来,孟子却又表示自己对沈同的表态属于“闲聊”性质,不是自己内心的真实想法,还鄙夷的表示齐国和燕国是一丘之貉,辩解自己不可能劝说一个和燕国一样不仁义的国家去攻打燕国(“以燕伐燕”)。

孟子的话不仅前后矛盾不一致,而且自己在齐国享受优待还鄙夷齐国的行为无疑是在“吃饭砸锅”,因此自然引起了齐国上下的不满。

上图_ 孟子 雕像

正因为孟子存在以上种种的大小问题,以致于其一生都未能施展自己的抱负。而其中最大的原因,还是在当时的战国乱世大背景下,孟子美好而空洞的政治理论完全是空中楼阁,不能帮助各国解决任何实际问题。正所谓“空谈误国,实干兴邦”,无论是家事国事,都只有从现实出发,脚踏实地,认认真真解决实际问题,才能最终获得成功。

作者:杨上柳下 校正/编辑:莉莉丝

参考资料:《孟子》,战国,孟子等著

文字由历史大学堂团队创作,配图源于网络版权归原作者所有

孟子游说各国为什么没人重用?襄王的想法是什么?

因为春秋各国所追求的,和儒家理想完全的背道而驰。被孟子游说的魏襄王,内心可能对孟子是相当鄙夷的。谈及中国历史最具知名度和影响力的文化名人,那么儒门的两位圣人,绝对是一个绕不开的话题:圣人孔子,和“亚圣”孟子。他们的经历也极其相似:孔孟一生都在周游列国,宣说儒家礼法,又都“郁郁不得志”,晚年心灰意冷。孟子的学说,为什么不能被列国所重用呢?

这要从儒家追求的“周制”开始说起。熟悉历史的朋友都知道,孔孟所追求的,其实就是三代以来,周朝的“血缘宗法制”。在这样的制度下,要求所有人都“长幼有序”,“人各亲其亲,长其长,则天下平”。大家都爱重自己的亲人,都孝顺自己的父母,诸侯听从君主的话,君王则“得乎丘民为天子”,以民为本,天下就能长治久安。孔孟也管这叫“王道”。但实际上,春秋列国纷争不休,所有国家都在追求对外战争的胜利,成就统一伟业。现行制度,正在走向追求“大共同体”,瓦解亲族的“法家化”,因此,和君权格格不入,在墨子眼中“以下乱上,教臣弑君”的儒家学说,是不可能被重用的。

孟子周游各国,到魏襄王宫中,后者面对这位闻名遐迩的“亚圣”,也是一言不发:他既不能明面反对孟子宣扬的“仁道”,但又不可能真心诚意的采纳孟子的意见。因此,他似乎“漠视”了孟子。孟子出宫之后,对这位“魂不守舍”的魏襄王也是评价颇低。但是我们分析一下当时魏国的处境,就明白魏襄王的心理状态了:

彼时的魏国,遭受秦国欺压多年,国运危在旦夕。在这样的情况下,“求生”才是魏襄王所考虑的,而讲说“治世”的孟子,在他心中,可能对其是鄙夷至极的。

孔子孟子都能得到君王的礼待,为何得不到重用呢?

孔子和孟子当时得不到君主的重用,最主要的原因就是他们所提出的这些思想并不能改善当时国家的局面。要知道在春秋战国时期当时的百姓主要的是想要让自己的国家领域进行扩大,而不仅仅是想要让自己的国家稳定发展。而当时孔子和孟子提出的这些思想,主要是为了能够让国家稳定发展的。其实当时孔子和孟子的这些思想是要让国家统一之后才能实行的,并不符合当时的实际情况。当时孔子想要的社会是小康社会,但是在当时那个战国时期是不可能出现这样子的社会的。孔子所设想的这种社会反映的是当时百姓的内心愿望,但是当时战乱非常频繁,所以孔子提出的思想并不符合当时社会的发展情况。君主如果选用孔子的这种思想作为统一文化的话,那么会让国家停滞不前。

孟子当时其实是在孔子的基础上提出了仁政这一观点。孟子的这个观点在现如今是能够支撑国家更好发展的。孟子和孔子的思想核心是以人为本,把这些古代文人的核心思想沿用到现在的话依然会推动社会的进步。但是当时的那个社会,这些思想就显示出一个比较特殊的地位。由于他们提出的这种想法过于理想,根本就没有考虑到国家的现实情况,所以并不符合国家的发展。君主当时也需要做一个全面的考核,认为这些文人提出的思想并不会帮助捐助更好的统治人民,所以才不对他们进行重用。当时各个国家的君主仅仅只是对孔子提出的这种想法表示认可,但是却没有想要把这个想法实施到自己的统治当中的意思。只有当时社会稳定起来了之后,才能让君主思考如何能够让百姓安居乐业。当时君主最主要的目标,其实还是为了能够获得更多的领土,大家的思想都放在战争上面。

大家都在看

-

极目星河深处 求索未解之谜(科技自立自强) 核心阅读快速射电暴是宇宙中最神秘的射电爆发现象之一,其持续时间仅为数毫秒,却能在瞬间释放相当于太阳一整周辐射总和的巨大能量。如何解开这类“宇宙射电脉冲闪”的起源机制谜团?1月16日,由中国科学院紫金山天 ... 未解之谜01-19

-

极目星河深处 求索未解之谜(科技自立自强) 图为“中国天眼”馈源舱。 新华社记者 欧东衢摄核心阅读快速射电暴是宇宙中最神秘的射电爆发现象之一,其持续时间仅为数毫秒,却能在瞬间释放相当于太阳一整周辐射总和的巨大能量。如何解开这类“宇宙射电脉冲闪”的 ... 未解之谜01-19

-

中国历史上5大未解之谜,困扰专家千年,至今无人能破 中华上下五千年,留下无数传奇,也藏着诸多至今无解的谜团,专家钻研千年仍无定论,每一个都充满神秘色彩,让人忍不住探寻。 第一个是三星堆文明之谜。四川三星堆出土的青铜面具造型怪异,与中原文明毫无关联,出土 ... 未解之谜01-15

-

罗布泊未解之谜揭晓?50人科考队四年探秘,真相震惊学界 提到罗布泊,你第一反应是不是“死亡之海”“寸草不生”?2014年夏天,一支50人的多学科科考队扎进了这片无人区。他们一待就是四年,挖出来的东西让人大跌眼镜。这片被认为亘古荒凉的土地,原来藏着这么多反转?那些 ... 未解之谜12-29

-

21个未解之谜,哪一个让你心绪难平? “凌晨两点刷到这个帖子,手机差点砸脸上——#D.B.库珀#又上热搜了。 51年了,还有人天天在论坛里赌他到底摔没摔死,好像下一秒那20万美钞就会飘进自家院子。 最离谱的是最新线索:一个华盛顿州老太翻修谷仓,在横梁 ... 未解之谜12-23

-

高维空间可能真的存在,科学家:它可以完美解释两大宇宙未解之谜 在我们所知的三维空间之外,会不会还有更高维度的空间呢?对此,有科学家提出理论称,高维空间可能真的存在,因为它可以完美解释两大宇宙未解之谜。下面我们就来看看这具体是怎么回事。宇宙中存在着四种基本力,分别 ... 未解之谜12-16

-

21个令人不寒而栗的未解之谜,至今仍然悬而未决 你可能听说过成百上千个未解之谜,但真正能让你起鸡皮疙瘩的可能没有几个。今天为大家整理的这21个谜题是不是你一直在寻找的那一批,会不会让你害怕、颤抖、心绪难平吗?1.有毒的女人1994年2月,格洛丽亚·拉米雷斯 ... 未解之谜12-12

-

13个毛骨悚然的未解之谜:跨越世纪的悬案,至今让世人深夜难眠 世界上最令人费解的未解之谜,读起来几乎堪比卖座电影剧情:秘密寻宝、博物馆失窃、太空中的巨型磁体,这些离奇悬案仅为冰山一角,却足以让人不寒而栗。如果你正在寻找那些不合常理、让人辗转反侧的诡异事件,那再合 ... 未解之谜11-13

-

宇宙最终将陷入一片黑暗?诺奖得主深度解读天文学未解之谜 光明网讯(记者肖春芳)10月15日,第232期上海科普大讲坛《新视野 新宇宙》在上海图书馆东馆举办。本次活动由上海科技馆、上海图书馆、上海科普教育发展基金会与澳大利亚国立大学联合主办,特别邀请2011年诺贝尔物理 ... 未解之谜10-17

相关文章

- 13个毛骨悚然的未解之谜:跨越世纪的悬案,至今让世人深夜难眠

- 宇宙最终将陷入一片黑暗?诺奖得主深度解读天文学未解之谜

- 中国古代最神秘的十大未解之谜,至今无人破解!

- 未解之谜!云南这座“神山”,只要日本人在,它就会消失不见

- 云南5大未解之谜,至今还是未解之谜,来看看有哪些谜团?

- 陕西秦岭腹地神仙秘境,藏着中国唯一的自然奇观,至今是未解之谜

- 宇宙5大未解之谜,科学家认为:可能人类永远找不到答案

- 探秘全球十大未解之谜,这些古建筑至今让科学家束手无策

- 山海经里还藏着哪些秘密? 探索古代奇书背后的未解之谜

- 缪延亮:国际货币体系的未解之谜

- 地球上未被证实不明神秘生物有哪些(尼斯湖水怪、天池水怪、天蛾人

- 梦魇是什么意思,睡眠时发生脑缺血(4个解决办法)

- 盘点全球15个顶级未解之谜,看完直呼震撼

- 宇宙6大未解之谜,科学家承认:可能人类永远找不到答案

- 中国历史十大未解之谜,一个比一个离奇,也许永远找不到答案

- 中国历史上五大未解之谜

- 揭秘中国古代十大未解之谜,你知道几个?

- 中国历史上十大未解之谜,破解任何一个都将震惊世界(建议收藏)

- 中国十大未解之谜,你听闻过几个?

- 《无忧渡》大结局过后,留下了十个未解之谜

热门阅读

-

119碎尸案,场面让人震惊,胆小者勿入 07-11

-

96年南大碎尸案,刁爱青被杀后整齐切了两千多刀 07-11

-

南大碎尸案史上最惨案件,揭开陈年悬案的真相! 07-11

-

历史上10件真实神秘失踪事件,揭秘人类失踪之谜 01-30

-

韩国三大悬案,韩国三大悬案之首告破 05-06

-

长生不老药已研制成功,人类可以长生不老 08-13