元宵节里“走百病”,这一天的习俗并不仅是吃元宵、赏花灯

今天是正月十五,是“元宵节”,又被称为“上元节”。关于元宵节的习俗在全国各地也不尽相同,其中吃元宵、赏花灯、猜灯谜、舞狮子等是元宵节几项重要民间习俗。事实上,“走百病”也是这一节日的重要习俗,大约在唐代,走百病习俗逐渐与祛病逐疫、元宵节俗相融合。明清以来,走百病成为传统元宵节里的一项重要风俗。“走百病”中,参与者元宵节夜晚相约出游,结伴而行,或走墙边,或过桥,或走郊外,这样可以驱病除灾。

虽然由于当下疫情原因,不宜出门,但赏灯与走百病却寄托着国人对于生活的祝福与寄意,在此也祝读者朋友元宵平安,庚子健康!

元宵节起源

相传,元宵节是汉文帝时为纪念“平吕”而设。汉高祖刘邦死后,吕后之子刘盈登基为汉惠帝,其生性懦弱大权渐入吕后之手。汉惠帝病逝后,吕后独揽大权,刘氏宗室敢怒不敢言,吕后死后,吕氏宗室密谋作乱夺权之事,想彻底取代刘氏。刘襄为保刘氏江山,起兵讨伐诸吕。

“诸吕之乱”被彻底评定,大臣拥立刘邦的第二个儿子刘恒登基,称汉文帝。文帝深感太平盛世来之不易,便把平息"诸吕之乱"的正月十五,定为与民同乐日,京城里家家张灯结彩,以示庆祝。从此,正月十五便成了一个普天同庆的民间节日——“闹元宵”。

清晚期,庆成灯,故宫博物院藏

汉武帝时,“太一神”的祭祀活动定在正月十五。司马迁创建“太初历”时,就已将元宵节确定为重大节日。东汉明帝时期,明帝提倡佛教,听说佛教有正月十五日僧人观佛舍利,点灯敬佛的做法,就命令这一天夜晚在皇宫和寺庙里点灯敬佛,令士族庶民都挂灯,也就形成了元宵赏灯。以后这种佛教礼仪节日逐渐形成民间盛大的节日。该节经历了由宫廷到民间,由中原到全国的发展过程。

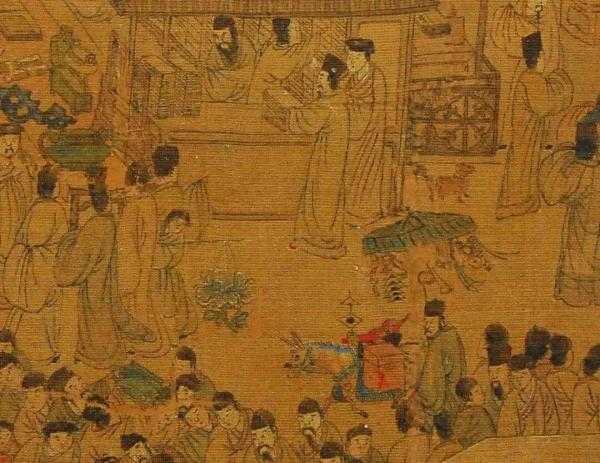

明佚名,《上元灯彩图(局部)》

关于元宵节的习俗在全国各地也不尽相同,其中吃元宵、赏花灯、猜灯谜、舞狮子等是元宵节几项重要民间习俗。元宵节民俗活动,是随历史的发展而延长、扩展的。就节期长短而言,汉代才一天,到唐代已为三天,宋代则长达五天,明代更是自初八点灯,一直到正月十七的夜里才落灯,整整十天,至清代,又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等“百戏”内容,只是节期缩短为四到五天。

元宵赏灯的习俗传统

元宵节赏灯是一项流传已久的传统习俗。宫灯制作工艺从宫廷传入民间,民间灯彩形式各样。当时有一种用竹子编织框架,以纱葛、纸张做罩,其内点燃油脂所制的灯彩,就是今天传统节日里常见的灯笼。

宋代的灯彩分为四大流派——“苏”“福”“粤”“京”(即江苏苏州,福建泉州、福州,广东潮州、佛山和京城)。其中,苏灯列于四大流派首位。苏灯制作历史悠久,形成了精巧秀丽的艺术特色。它以花色繁多、灯画工致、色彩鲜艳、结构精巧、造型优美、富丽堂皇而誉满全国。

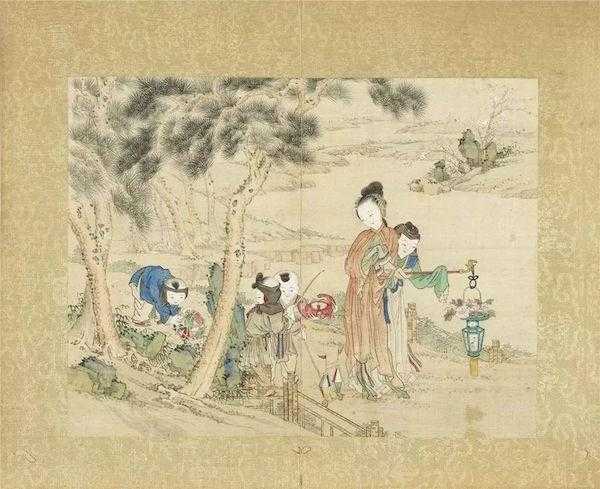

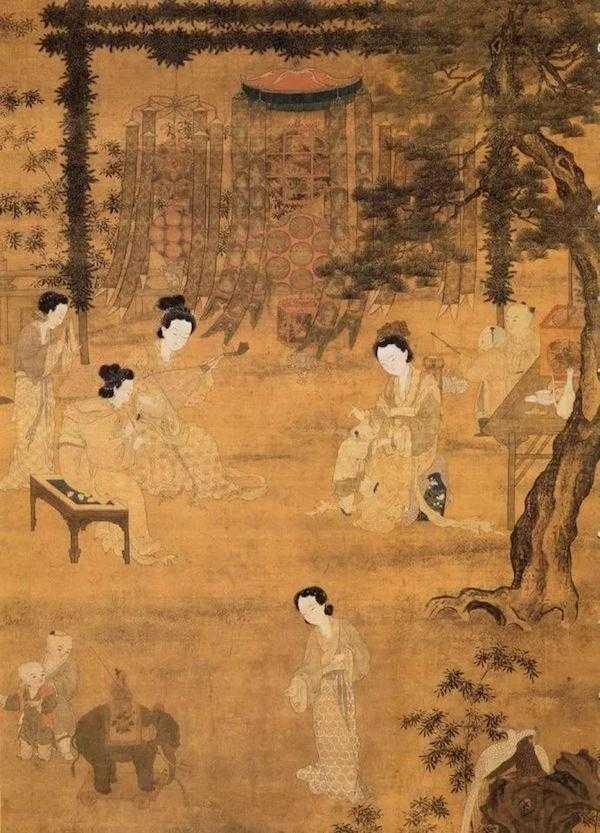

清佚名,《生平乐事图》,现藏台北故宫博物院

“千门开锁万灯明,正月中旬动地京。”正月是农历的元月,古人称夜为“宵”,所以称正月十五为元宵节。元宵节又称“灯节”“上元节”,是我国传统节日。元宵节是大地回春之日,也是一年中第一个月圆之夜。早在西汉制定的历法《太初历》中,已经把元宵节列为重大节日。

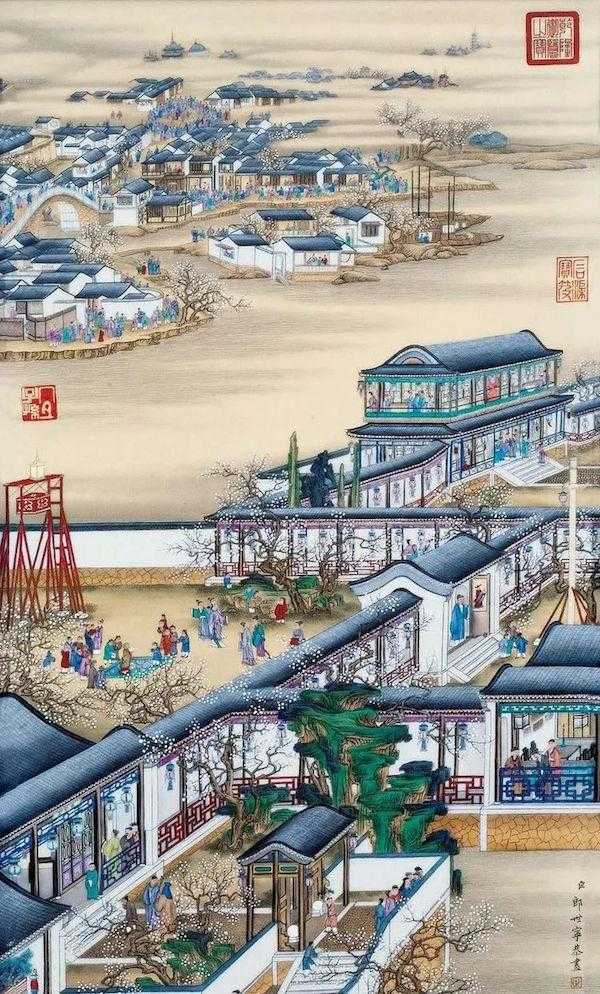

清郎世宁《雍正十二月令圆明园行乐图》,正月观灯

元宵赏灯习俗由来已久,元宵节的习俗在汉文帝时期逐渐形成,全国各地到了这一天张灯结彩,“有灯无月不娱人,有月无灯不算春。”

南北朝时期元宵节张灯已渐成风俗。南朝梁简文帝目睹元宵张灯之景,写下著名的《列灯赋》:“何解冻之嘉月,值蓂荚之尽开。草含春而动色,云飞采而轻来。南油俱满,西漆争然。苏征安息,蜡出龙川。斜晖交映,倒影澄鲜。九微间吐,百枝交布。聚类炎洲,疏同火树。竞红蕊之晨舒,蔑丹萤之昏骛。兰膏馥气,芬炷擎心。寒生色浅,露染光沉。”灯彩与月光交相辉映,倒映在水中,人们燃香、燃蜡、观灯,十分热闹。

隋代以后,元宵节灯节更加隆重。《隋书•音乐志》卷十五记载当时元宵节盛况:“每岁正月,万国来朝,留至十五日,于端门外,建国门内,绵亘八里,列为戏场。百官起棚夹路,从昏达旦,以纵观之,至晦而罢。”

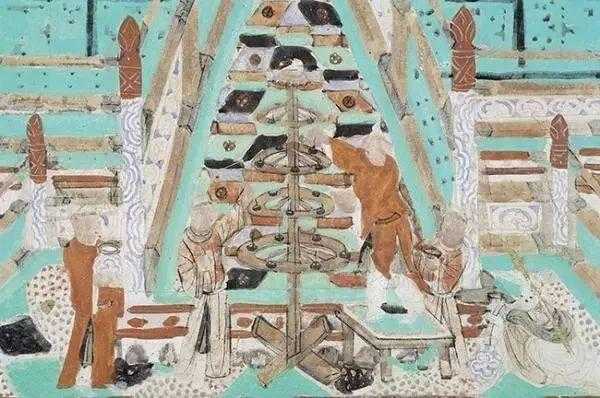

五代药师经变之燃灯,莫高窟第146窟壁画

隋炀帝作诗《元夕于通衢建灯夜升南楼》:“法轮天上转,梵声天上来。灯树千光照,花焰七枝开。月影疑流水,春风含夜梅。燔动黄金地,钟发琉璃台。”以此赞美元宵节当晚灯火辉煌的热闹气氛。唐代元宵节的观灯活动达到空前高潮,万民群集通衢,张灯结彩,击鼓敲锣,通宵达旦,盛况空前。

中唐燃灯斋僧,莫高窟第159窟壁画

唐代诗人苏味道《正月十五日》诗云:“火树银花合,星桥铁锁开。暗尘随马去,明月逐人来。”《开元天宝遗事》中记载:“韩国夫人置百枝灯树,高八十尺,竖之高山,上元夜点之,万里皆见,光明夺月也。”

宋李嵩,《观灯图》,现藏台北故宫博物院

宋代灯彩比唐代更为繁华。元宵灯节期间,宫廷和京城达官贵人玩灯,而且鼓励百姓来观灯,规定凡到御街观灯者赐酒一杯。宋代元宵节制灯、买灯、赏灯逐渐成为习俗,当时已有专门的“灯市”,为民间灯彩的贸易提供场所。宋代词人辛弃疾的《青玉案・元夕》词云:“东风夜放花千树。更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。风箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”

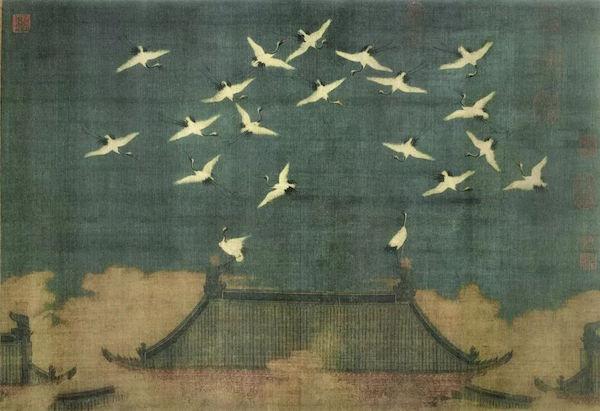

此外,值得一提的是,宋徽宗的名画《瑞鹤图》就是祈愿美好的一幅画,表达了古人用“祥瑞之兆”寓意吉祥的心愿,也巧妙记录了他们对元宵节的重视。

公元 1112 年的元宵节前,汴梁城举办了5天5夜的盛大灯会,热闹非凡。正月十六清晨,街上的彩灯还未摘掉,刚起身的宋徽宗收到一个喜讯——汴城的上空云气飘浮,一群仙鹤飞绕于宣和殿上空,争鸣和应,不肯离去。在古代,祥云与仙禽都是吉祥和瑞的代表。徽宗得此消息,甚是喜悦,于是欣然提笔,把这带有象征意义的奇景用半写生的方式描绘下来,旁边还以他独特的瘦金体书法记录了创作此画的来龙去脉。

宋徽宗,《瑞鹤图》,绢本设色,辽宁省博物馆藏

明清时期城市进一步发展,除了北京的灯市,江苏的扬州、苏州、南京,福建的泉州,广州的佛山,四川的成都,浙江的杭州、硖石等地的灯彩也很著名。

在清代,为防失火,皇室赏灯多在圆明园、颐和园等园囿中,传统的灯艺在宋代已达到顶峰,清代的宫灯在制作材料方面却有巧妙的运用。烛灯通常都会加有灯罩,灯罩的材质多为纸或玻璃,而在《清稗类钞》中有对瓷质灯罩的记载,“其质洁白光透,中含花纹,胜于玻璃。”

如今,元宵节张灯的习俗仍旧受到中国人的喜爱,历经千年时光的洗礼,依然是我们欢度佳节的重要方式。

走百病传统

元宵节,一年中“东风夜放花千树”的难得时刻,除了赏灯,元宵节这天的习俗中还流传着一项“走百病”的传统,寄托着人们祛病延年的心愿。眼下,疫情时刻牵动人心,而疫情也终将战胜。

走百病,也叫游百病、散百病、烤百病、走三桥等,是中华民族的一项古老的传统习俗。走百病习俗的直接渊源,可以追溯到南北朝时期的“耗磨日”。光绪《东光县志》卷二指出:“正月十六日,古谓之耗磨日。……此乃走百病之缘起。”大约在唐代,走百病习俗逐渐与祛病逐疫、元宵节俗相融合。明清以来,走百病成为传统元宵节里的一项重要风俗。

“走百病”在民间是很讲究的,参与者多为妇女,元宵节夜晚她们相约出游,结伴而行,或走墙边,或过桥,或走郊外,认为这样能祛病延年。明清时,正月十五日,妇女们通常会把孩子交给丈夫,由丈夫带着孩子去闹市玩耍,而她们则约齐外出行走,约定好一人持香前导,一行完成“走墙”“过桥”“摸钉”等必须的程序,目的即为驱病除灾。

清陈枚,《月曼清游图册(十二开选一)》

在北方地区,走百病的路线通常是有墙走墙,见桥必过,最后必须走到寺观,烧香、用手触摸寺庙大门上的门钉,人们认为如此方能达到驱病除灾目的。一般古代的都城都有城墙,沿着城墙行进成为妇女们“走墙”路线的最佳选择。

在江南水乡,小桥流水人家居多,所以妇女们就会更多地选择“过桥”,所以“走百病”这项习俗在江南一带称为“走三桥”,人们认为过得桥越多,来年身体也就越健康。明朝时期刘侗、于奕正在《帝京景物略·春场》中写道:“八日至十八日……妇女着白绫衫,队而宵行,谓无腰腿诸疾,曰走桥。”清代顾禄在《清嘉录·正月·走三桥》中也写道:“元夕,妇女相率宵行,以却疾病。必历三桥而止,谓之走三桥。”

明代周用则有诗《走百病行》:“都城灯市春头盛,大家小家同节令。姨姨老老领小姑,撺掇梳妆走百病。俗言此夜鬼穴空,百病尽归尘土中。不然今年且多病,臂枯眼暗偏头风。踏穿街头双绣履,胜饮医方二钟水。谁家老妇不出门,折足蹒跚曲房里。今年走健如去年,更乞明年天有缘。蕲州艾叶一寸火,只向他人肉上燃。”

《乾隆帝元宵行乐图》轴 ,清乾隆,绢本设色,故宫博物院藏

元宵节走百病的风俗,在民间的发展演变中,其实融合了度厄、逐疫、祛病、求子等多种内涵,但是其中逐疫、驱病的核心理念始终未变。在现今的天津等地,仍然保留着“走百病”的传统习俗。

今年,疫情当前,不适宜结伴外出行走,但是希望大家不要忘记,我们传统习俗中有元宵节“走百病”一说,届时,天上明月高悬,地上彩灯万盏,人们不仅吃元宵、赏花灯,而且走百病、走三桥,期待的,就是合家团聚、阖家健康。

(本文综合自吴中博物馆、山西文博公众号等。)

大家都在看

-

商汤灭夏后,竟然留下了这些“奇怪”的习俗,至今让人摸不着头脑 大家好,今天带你们揭开一个“荒诞”又“神秘”的历史谜团——商汤灭夏之后,竟然留下了这些“奇怪”的习俗!相信很多人都以为,商汤的故事就是“推翻暴政,建立新朝”,结果,没想到的是,留下的竟然是一些“令人啼 ... 奇风异俗01-27

-

迎大寒,备新春:细数那些不能忘的民间习俗 1.这是大寒期间重要的传统习俗,源自拜土地公的仪式。商家会摆宴席犒劳员工,民间百姓则会准备牲醴祭祀土地公,祈求来年生意兴隆、家宅平安。2. 腌制年肴大寒时节气温极低,食材不易腐坏,家家户户会忙着腌制腊肉 ... 奇风异俗01-26

-

有哪些有趣的中国传统习俗 有趣的中国传统习俗包括写福字、剪窗花、唱童谣等互动体验,这些活动在春节等节日中尤为生动,让参与者沉浸式感受文化的温度。笔墨间的祝福提起春节,很多人会想到写“福”字和春联。在苏州网师园的新春游园活动中, ... 奇风异俗01-26

-

民间故事 民俗纪实 老镇上有个不成文的规矩:遇见推车的阿婆,无论多忙都要搭把手。这规矩传了三代,从爷爷辈帮阿婆推煤车,到如今孩子们推瓜车。阿婆说:“我这推车,装的不是瓜,是镇上人的良心。”每逢端午,她都会把最大的西瓜送给 ... 奇风异俗01-26

-

今年腊八不一般!南北8大独特习俗,你家在做哪样 小孩小孩你别馋,过了腊八就是年!2026年1月25日,农历腊月初七,又到了年味渐浓的腊八节 。说起腊八习俗,很多人第一反应是喝腊八粥,但中国地域辽阔,各地的腊八习俗堪称“十里不同风”,除了经典的腊八粥,还有不 ... 奇风异俗01-26

-

明朝百姓为何怕“闰月”?背后藏着一个怪习俗 明朝百姓为何怕“闰月”?背后藏着一个怪习俗1640年,崇祯皇帝还在位,京城却出了件怪事:老百姓宁可把新鞋扔进河里,也不敢在闰月里穿。这背后,藏着一个让人脊背发凉的习俗。那年头,京城最热闹的不是前门大街,而 ... 奇风异俗01-08

-

深山出现神秘民族:奇特习俗令人毛骨悚然,12岁少女必须经受 云南西北边陲的贡山地区,有条独龙江从高原流下来,切割出陡峭峡谷。这里住着一个叫独龙族的群体,他们祖祖辈辈靠山吃山,村寨散在河边坡地上。外界很少知道他们,直到上世纪中叶,研究者才慢慢接触。他们的生活简单 ... 奇风异俗01-08

-

朝鲜有5条奇葩规矩,千万不能碰!一不小心就“小命不保”? 朝鲜过去几年因为疫情关了门,2025年才慢慢放开点,但进去后还是得守那些铁律。别以为只是小事,碰了红线,后果可能超出想象。拿美国小伙奥托·瓦姆比尔来说,2016年他去玩,结果因为撕了张宣传海报,被判15年劳改, ... 奇风异俗01-04

-

上海人的这些习俗太奇葩!最后一条让全国网友都懵了! 上海人活得是真讲究。酒桌上不劝酒,清明扫墓挑时辰,半夜三更吃羊肉,这些细节里藏着一座城市的脾气。北方酒席上拼酒拼到趴下,上海人准时散场绝不拖堂。不是人情淡薄,是尊重彼此时间。这种高效社交反而让人轻松。 ... 奇风异俗01-04

-

各国迎元旦奇特风俗:见面使劲互揪耳朵、连吃12颗葡萄、痛哭不吃饭、炸“傀儡”…… 告别2025年,迎接2026年,世界各地的人们都有不同的庆祝方式。极目新闻综合多家媒体报道发现,揪耳朵、看斗牛、不准笑甚至哭着跨年都是迎接新年的方式。因文化背景迥异,各国迎接新年的方式也是各具特色。巴西:一见 ... 奇风异俗01-02

相关文章

- 上海人的这些习俗太奇葩!最后一条让全国网友都懵了!

- 古代那些奇葩又有趣的风俗习惯,真是看得我笑出声!

- 各国迎元旦奇特风俗:见面使劲互揪耳朵、连吃12颗葡萄、痛哭不吃饭、炸“傀儡”……

- 冬至别只吃饺子!我老家的3个“怪习俗”

- 湖北荆州怪习俗!“年小月半大” 到底是迷信还是深情?

- 大凉山俄垚村500年奇特习俗,和多数民族大不同,越看越上瘾~

- 离谱!广东怎么会有这种结婚风俗?网友不结婚跟犯天条似的

- 浙江这个“奇怪”的习俗差点害死陈叔!睡老人床送终,危险!

- 民间风俗习惯你了解多少?中国民间风俗习惯的千年传承

- 日本变态风俗:男女混浴一丝不挂,真的毫无隐私吗

- 广西来宾农村3大奇怪习俗,二次葬,喜欢吃粥,老人不摆寿酒

- 初冬时节老祖宗留下的生活智慧,千年民间习俗揭秘

- 长安八大怪:藏在烟火里的老西安,每一样都刻着千年城韵

- 中国民间那些有趣的习俗,听完你会笑出声!

- 日本传承千年的一个奇葩爱好,为繁衍不择手段,直到上世纪才被废

- 民间风俗习惯你了解多少?

- 震惊!19世纪乌干达国王“肥妃秘闻”令人咋舌的奇特风俗

- 陕西八大怪:这些接地气的老习俗,你知道几个?

- 中国民间传统习俗,我们要珍惜

- 合肥人的十个怪习俗!外地人看了“直呼离谱”!

热门阅读

-

泼水节是哪个民族的节日,傣族泼水节(代表着新年) 07-11

-

史上最牛的节日彝族摸奶节,女人很享受男人的爱意 07-11

-

性感诱惑的揉胸视频大全 这种快感诱惑你体验过吗 07-11

-

日本好看的三级推荐向 保证让你满意 07-11

-

古代惩罚道具三角木马 女性被如此折磨 07-11

-

广西柳州莫菁门事件,全场都是刺激让人流鼻血 07-11

-

女体盛是一种什么文化 03-17