弓马得天下的满清,其实火炮更厉害,甚至达到中国古代史的高峰!

作者:季风

在很多人的印象中,满清贵族嘴上一直喊着“弓马得天下”,极度排斥先进武器的研制与生产。这种错误的思想使得中国在热兵器的研发与使用上逐步落后于世界,最终在近代陷入屈辱和和任人宰割的黑暗岁月,差点让中国万劫不复。

事实上,这个观点只能说是部分正确,至少在清初的几十年中是错误的。从皇太极继承后金汗位开始,直到康熙近百年中,满清统治集团,或者说爱新觉罗家族还是十分重视火药武器尤其是大炮的发展。原因很简单,明军装备的火炮曾经给清军留下了十分惨痛的教训。

1626年,后金开创者努尔哈赤率领八旗大军攻击明军在关外最后的陆地要塞宁远。兵力占据绝对优势,此前几十年间未尝一败的努尔哈赤志得意满,信心满满地想要拿下这座小城,扫清自己进军关东的障碍,但现实很快给了他重重一击。

努尔哈赤

镇守宁远的袁崇焕沉着应战,凭借城池上配备的欧式大炮重创八旗军。八旗军伤亡惨重,数名将领阵亡。虽然关于努尔哈赤是否也在此战受伤,最终导致死亡一直存在争议。但不可否认的是,这位逞凶一时的绝世枭雄在当年八月死去,满清八旗不可战胜的神话至此破灭,明朝军民士气大振。

第二年,后金第二代大汗皇太极再次在进攻宁远、锦州的战役中再次遭遇明军的火炮,铩羽而归。这两次战斗后,以袁崇焕为代表的明朝将领确立“凭坚城用大炮”的对金策略,收复大片被后金占领的土地。再加上“以辽土养辽人,以辽人守辽土”的建军策略,关外明军的战斗力不断增强,后金的处境愈发不妙。

袁崇焕

想要摆脱困境,就必须打破明军的坚固堡垒!八旗军擅长的骑射野战肯定没戏,唯一的办法就是拿到不弱于甚至强于明军的火炮才有希望。八旗满洲中肯定没有能够铸造出这样火炮的人才,所以后金方面的努力在很长一段时间里一直效果不大。

1630年,后金兵从永平掳来了一批汉人中找到一个叫王天相的人,这件事情才有了转机。这个名不经传的老王(或许是小王)善于铸造大炮。为了拉拢他,皇太极任命他为铸匠。不久又有一个叫视世隆的汉人向皇太极进献了铸造红夷大炮的方法。靠着这些主动或被动投降的汉人技术人才,后金方面才解决了重要的技术问题。1631年正月,后金自己的第一门红夷大炮才铸造完成。

史料中的武成永固大将军炮

为了有效使用这些大炮,后金方面命督造官额附佟养性为昂邦章京,统领炮兵部队。这位佟养性是努尔哈赤的孙女婿,皇太极的侄女婿,曾经在抚顺经商,是一个高度汉化的女真人。之所以这么做,原因有两点:一是自家人,用起来更放心;二就是这支炮兵部队为“新编汉军”,估计是以投降后金的原明军部队组建的,八旗贝勒是绝对不可能看得起这群阿哈、包衣的。

一个被认为是汉人,又有满人贵族头衔的人统领起来,阻力会小得多。对于这支队伍,皇太极十分上心的,《清太宗实录》中称这支队伍“器械精良、操演娴熟”。没办法,日过没有这支部队,天聪汗只能让满洲八旗去硬抗明朝的重炮坚城。而之后的战争中也证明了他的努力没有白费。

1631年八月,皇太极率部携带40门红夷大炮进攻大凌河。在这次战役中,清军的火炮表现优异,不仅摧毁了了明军多处防御工事,还成功阻拦了锦州方向过来明军增援部队。明军的兵营也被佟养性所部的炮弹摧毁,固守大凌河的明军因此陷入绝境。

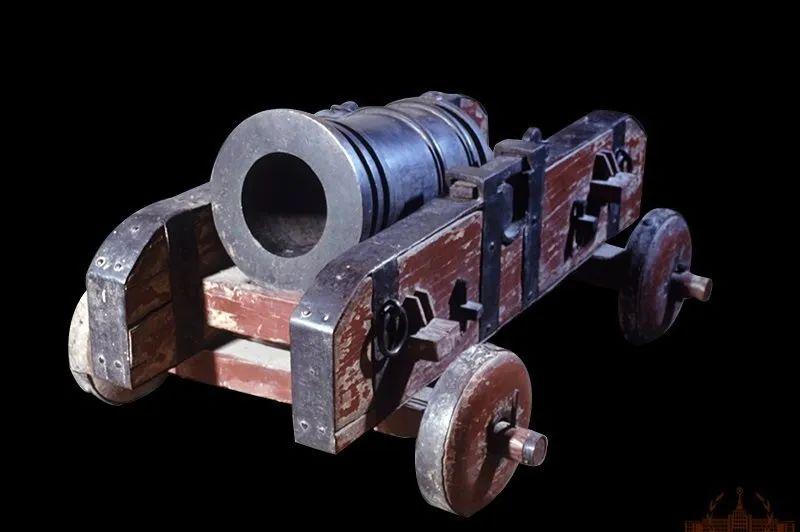

红夷大炮复制品

十月,曾经多次力挫八旗军的守将祖大寿出城投降,城内储存的枪炮弹药也成为后金军的战利品。十月初九,后金军又攻占了城池坚固的于子章台。大凌河和于子章台之战,成了我国战争史上以重型火炮攻克坚城的开山之作。

有了红夷大炮的加持,后金军的攻坚效率大幅提升,给明军造成了巨大压力。这进一步刺激了后金方面扩充炮兵的信念,各种自制的或缴获的火炮被装备到后金炮兵部队中。

为了保障炮兵的发展,天聪七年(1633年)三月,皇太极采纳总兵官马光远的建议,采取一系列措施,发展和扩充炮兵部队:下令改善铸炮和配制火药工匠的待遇,优待炮手;提升铸造红衣大炮的工匠王天相、金世昌为备御……六月,皇太极又命令马光远等将新扩编的汉军1580户,全部装备火器,打造了后金方面第一支专门的炮兵部队。

皇太极

后金方面扩大自己炮兵的同时,明朝方面却屡屡失策。1633年四月,明将孔有德、耿仲明二人率所部携带所有火炮、战船归降后金。几个月后,镇守广鹿岛的尚可喜也率部归降后金。随着散步的归降,他们装备的30多门红夷大炮也被后金获得,更重要的是他们麾下一批接受过西式训练的炮手,也成了后金军队的收获。后金炮兵实力大增。

之后清军征服朝鲜的战争中,孔、耿、尚三部的大炮发挥了重要作用。清军还趁势攻占了皮岛,明军在后金后方的所有据点至此丧失。解除了后顾之忧,清军可以全面对付面前的目标。

皇太极在位的十多年中,清军炮兵从无到有,实力不断壮大,为清军入关奠定了坚实基础。

1644年,趁着明朝灭亡,关内各个政治势力拉锯的有利时机,清军实现了入主中原的梦想。长期困扰清军火药武器发展的资源问题被彻底解决。靠着中原丰富的物产和充足的工匠,清军的火药武器供应得以充分保障。驻防北京的八旗在清廷的命令下都建立起自己的炮厂和火药厂,生产数量得到了保障。除了各旗拥有的炮厂和火药厂,清朝还设置专门管理兵器制造的机构,负责枪炮、火药的生产与管理。八旗所使用的火器,由兵部负责研制,之后交于工部生产。

与此同时,前线所需要的火炮由各省督抚奏报,经批准后执行制造。这些火炮成为八旗兵逞凶一时的助手,给各地人民带来沉重的灾难。

到了康熙年间,清朝关于火器的制造与生产管理更加严格。重型火炮只有清朝中央掌握的三个造炮处可以铸造,其中最重要的养心殿造炮处制造的火炮只供应京城守备和满八旗使用。其他两个造炮处的生产也有公布严格管控。地方只能制造火药、鸟枪和轻型火炮,还必须向工部、兵部报备批准才可以制造。各省多余和退役的火炮都必须解送京师,才能修理改装,或者重新铸造。

这一时期的火炮质量还是不错的,不管是清朝中央铸造的,还是地方制造的,都达到古代中国的最高水平。但从此,中国的热兵器发展就陷入停滞状态了。太平天国崛起时,太平军在湖南衡阳获得了一批吴三桂三藩之乱中用过的火炮,竟然与清军绿林、八旗使用的火炮打的有来有回,这就很能说明问题了。

康熙二十四年、二十五年收复雅克萨的战斗成为清朝前期火炮最后的辉煌,之后清朝火药武器的研制基本陷入停滞。之后与准格尔部近百年的拉锯中,清军更多是依靠对数量而不是质量取得最后的胜利。

威远炮,一种短管火炮

一百多年的发展中,清军的热兵器发展还是取得了一定的成绩。

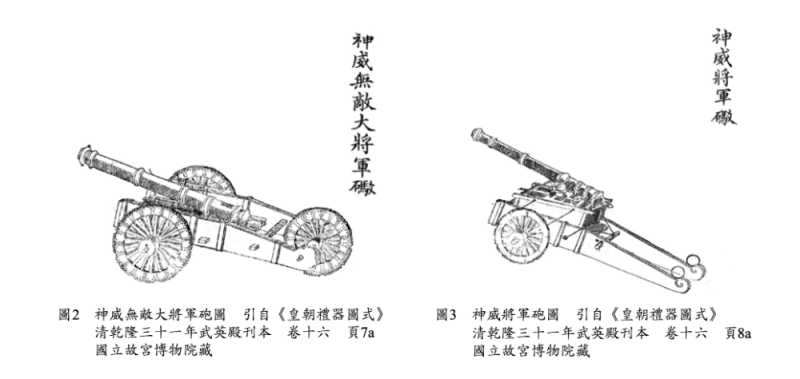

在重型火炮上,一些大将军炮都曾称雄一时。其中最著名的就是铸造于康熙二十八年的武成永固大将军炮。其中收藏于中国历史博物馆的一门与历史文献中记载的相似,口径160mm,长3300mm,属于典型的攻城炮。

流落日本的一门武成永固大将军炮

除了重型火炮,清朝还研制了多种轻型火炮和短管火炮。在清代史料《清朝文献通考》中记载了多达85种火炮的名称。但重型火炮和大部分轻型火炮,都是以明末红衣炮为模板仿制的。少部分轻型火炮则是以明代前期神机炮和中期佛朗机炮为基础改进的。

在这一百多年中,西方世界的火炮技术不断进步,清朝火炮在制造技术和性能上却止步不前,而这就为后来的灾难埋下了伏笔。

燧发枪

如果火炮还可以铸造大块头的家伙,以威力低效技术的不足,那火枪领域则完全被带偏了。17至19世纪,燧发枪逐步取代火绳枪成为西方军队的主流单兵装备,并形成刺刀等配套装备与战术的时候,清朝仍然给军队使用落伍的火绳枪,即所谓的鸟铳,在射速和威力上都远逊于燧发枪。

鸦片战争时,清军依然是一支处于冷热交替时代的军队,与基本实现了热兵器化的英军形成难以赶超的代差。再加上清朝落后的社会制度,鸦片战争的结局早在百年前就已经注定。

更坑的是清朝为了防止民间反抗的行为,严禁民间研制和持有火药武器。清初火炮的生产严重依赖于南怀仁等西方传教士,但他们毕竟不是专业的武器研发人员,水平有限。国内唯一流于史册的火器专家戴梓,不仅没有得到政府层面的支持,反而卷入政治风波不得善终。他研制的连发火枪、威远将军炮都成了只闻其名不见其物的死物件,后人只能猜测其形制与作业原理。

南怀仁,康熙年间许多火炮都由他主持制造

火器停滞的同时,满人“弓马得天下”的传说也被满蒙贵族上层反复宣传,清朝为保持八旗的战斗力绞尽脑汁,却忘记历史的真相,最终他们让整个中华民族为此付出了惨痛的代价。

大家都在看

-

锁钥之地:星星峡与近代西北的权力、贸易与军事通道 在中国西北浩瀚的戈壁与雄峻的天山之间,星星峡如同大地精心设置的一把巨锁,扼守着新疆与内地往来的咽喉。它不仅是地理的分界,更是近代百年来权力角逐、商路转换与军事行动的焦点。一部星星峡的近代变迁史,便是理 ... 军事之最12-17

-

鸳鸯阵破倭巢:戚继光军事智慧的划时代革新 一、卫所制崩坏下的军事革命嘉靖三十四年(1555年),一股仅53人的倭寇小队从浙江绍兴登陆,竟如入无人之境,直捣南京城下,杀伤明军数千人。这场令人啼笑皆非的战役,暴露了明朝卫所制度的致命弊端——世袭军户多为 ... 军事之最12-17

-

韩信:从布衣到兵仙的传奇人生,揭秘西汉最耀眼的军事奇才! 在中国悠久的历史长河中,有一位军事天才,他的名字响彻千古——韩信。作为西汉初期的杰出统帅,韩信凭借卓越的战略眼光和非凡的军事才能,从一个普通布衣,成长为一代兵仙,影响深远。他的故事,既是一个关于天赋与 ... 军事之最12-17

-

朱能是朱棣靖难之胜最重要的将领之一! 朱元璋能够夺取天下,军事上仰赖的是帝国双壁,徐达和常遇春,而朱棣之所以能造反成功,军事上也仰赖他的靖难双壁,张玉(上篇)和朱能。朱能,字士弘,安徽怀远人,父亲朱亮是朱元璋的旧部,官至燕山护卫副千户。洪 ... 军事之最12-16

-

二战欧洲战场,为何经济战成为军事打击的最基础作战部分? 经济战自古以来都是兵家不可或缺的重要考虑选项,在二战欧洲战场,同盟国和轴心国都围绕如何展开经济战,进行了一系列惊心动魄的明暗较量,而从二战的规模和战场效果来看,经济战又成为助攻军事打击的重要手段,是军 ... 军事之最12-16

-

十年防线被打穿?再没有什么能够阻挡,俄军对顿巴斯的向往? 【军武次位面】 作者:丰羽据今日俄罗斯12月12日报道,前美国海军陆战队情报官员里特在谈到俄乌战局时表示,乌克兰几乎已经失去了自2014、2015年以来构建起来的整条加固防御带。这里说的加固防御带,指的是乌军自201 ... 军事之最12-15

-

戚家军不是传说是教科书级的军事现代化实践:被低估的明朝战略家 文|历史人物深度实验室(今日头条认证·历史科普专栏)——这不是演义,不是戏说,而是一场被正史轻描淡写、却被日本《倭寇研究》专章致敬、被朝鲜《李朝实录》反复引证的真实改革史诗。公元1555年,浙江绍兴府。暴 ... 军事之最12-15

-

史上最牛的兵家奇才!韩信:从草根到兵圣的逆袭人生 嘿,朋友们,你知道吗?在中国历史上,有这么一个人,他曾经是个穷苦出身的农家子弟,靠着自己的智慧和勇气,成为了汉朝的“兵圣”。他就是——韩信!今天咱们就来聊聊这个传说中的军事天才,看看他的故事到底有多精 ... 军事之最12-14

-

刻薄寡恩的军事天才:吴起为何总能成功,又为何总是失败? 公元前381年的楚国郢都刑场,被乱箭射穿的吴起倒在了楚悼王的尸体旁。这位一生辗转三国、未尝败绩的军事天才,最终以一种极具象征意义的方式死去——他趴在赏识自己的君王的尸体上,而那些射向他的箭,也穿透了楚悼 ... 军事之最12-14

-

世界军事史上最经典的合围战之一,斯大林格勒苏军“天王星行动” “天王星行动”是斯大林格勒战役中苏军发起的战略性反攻,也是军事史上最经典的合围战之一。它如同一把精准的手术刀,切断了德军的退路,彻底扭转了战局。朱克夫⚔️ 核心进程:从谋划到合围1. 战前态势(1942年秋) ... 军事之最12-14

相关文章

- 史上最牛的兵家奇才!韩信:从草根到兵圣的逆袭人生

- 刻薄寡恩的军事天才:吴起为何总能成功,又为何总是失败?

- 世界军事史上最经典的合围战之一,斯大林格勒苏军“天王星行动”

- 超级战神:历史上的十大军事天才

- 胯下受辱无人识,登坛拜将三军跪迎!韩信中国史上最悲壮军事天才

- 5艘航母云集中国近海,中美日巅峰对决,美媒:解放军最强最先进

- 千古奇才伍子胥:一代兵圣的军事智慧揭秘!

- 兵仙陨落:韩信的三重悲剧与不朽军事遗产

- 戚继光不但是“抗倭英雄”,还是明朝最卷的“军事产品经理

- 韩信为何被称“兵仙”?他创下3个千古奇功,后世名将难及

- 孙武,兵圣的智慧之光,穿越千年的军事思想巨擘

- 韩信:从草根到兵圣的传奇人生、军事天才的崛起与沉浮

- 普京智囊做出预言:下一个爆发战争的地方既不是台海,也不是南海

- 我军中能够称为“军事天才”的,除了毛主席,还有3个人!

- 曹操:乱世枭雄的铁血与柔情,揭秘三国最真实的“治世之能臣”!

- 历史上最耀眼的三位军事统帅!

- 西方军事专家称,越南最清楚,比菲律宾更懂中国已强大到何种程度

- 韩信:从“穷光蛋”到兵家神算,历史上最会打仗的“战神”是他!

- 白起:战国最强战神的辉煌军事篇章

- 历久弥新:伟大抗美援朝精神的传承与弘扬

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09