长平血战:中国古代军事史上最惨烈的围歼战

引言

在中国漫长的战争史上,没有哪一场战役能像长平之战(公元前260年)那样,以如此残酷的方式改变历史的走向。这场秦赵两国之间的生死对决,不仅决定了战国时代的最终格局,更以其空前的血腥与规模,成为中国冷兵器时代歼灭战的巅峰之作。45万赵军埋骨太行,战神白起一战封神,而"纸上谈兵"的赵括则成为千古笑谈。今天,就让我们拨开两千多年的历史迷雾,重返那个尸山血海的战场。

—————————————————————————————

一、战云密布:秦赵争霸的时代背景

战国后期,秦国经过商鞅变法,国力蒸蒸日上,采用"远交近攻"的战略,逐步蚕食韩、魏、赵三国。公元前262年,秦将王龁攻占韩国野王(今河南沁阳),切断了韩国上党郡(今山西长治)与本土的联系。

上党郡守冯亭不愿降秦,转而将十七座城池献给赵国。这一举动,无异于将战火引向赵国。赵孝成王在平原君赵胜等人的建议下,决定接收上党。这一决策,虽然让赵国获得了太行山高地优势,但也彻底激怒了虎狼之秦。

秦国立即发兵攻赵,赵国则派出老将廉颇率军进驻长平(今山西高平西北),构筑三道防线:

1. 空仓岭防线——前沿阵地

2. 丹河壁垒——第二道防线

3. 百里石长城——最后屏障

廉颇采取"深沟高垒,坚守不战"的策略,试图以持久战拖垮秦军。然而,战争的天平很快因后勤问题而倾斜。

—————————————————————————————

二、战略转折:从消耗战到歼灭战

战争进入第二年,秦军虽攻势凶猛,却始终无法突破廉颇的防线。然而,赵国却面临更严峻的危机——粮草不济。秦国坐拥关中平原和巴蜀粮仓,而赵国的补给线却要翻越太行山,运输极为困难。

1. 反间计与临阵换将

秦相范雎敏锐地察觉到赵国的困境,于是派人散布谣言:"秦军最怕的是赵括,廉颇容易对付,他马上就要投降了!"

赵孝成王果然中计,撤下经验丰富的廉颇,换上年轻的赵括。赵括熟读兵书,却毫无实战经验,他的上任,彻底改变了战争的走向。

与此同时,秦国秘密启用战神白起为主将。这位曾创造"伊阙之战"歼灭24万联军的杀神,即将导演中国古代战争史上最经典的围歼战。

2. 白起的死亡陷阱

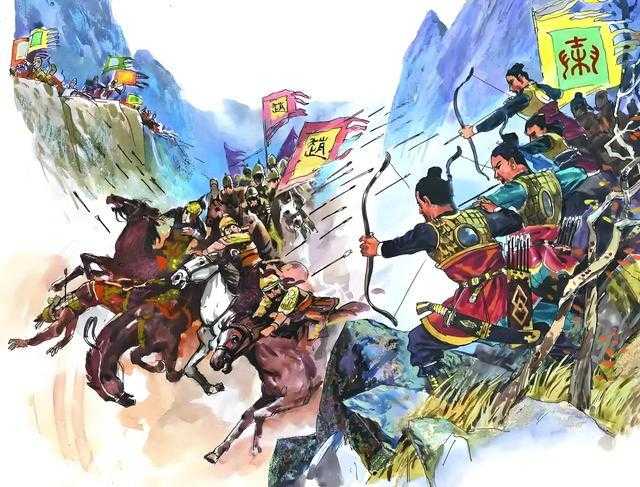

赵括上任后,立即改变战略,率军主动出击。白起佯装败退,暗中却布置两支奇兵:

- 二万五千轻兵绕后切断赵军退路

- 五千骑兵穿插分割赵军阵型

当赵军主力深入秦军预设战场时,后路已被彻底截断。白起迅速收紧包围圈,将45万赵军困在韩王山至将军岭的狭长谷地中。

—————————————————————————————

三、地狱六十日:中国战争史上最黑暗的一页

被围的赵军很快陷入绝境:

- 粮道断绝,士兵开始杀马充饥

- 箭矢耗尽,只能用石头和木棍抵抗

- 人相食,史载"士卒相食,折骨为炊"

赵括组织多次突围,均被秦军击退。最终,在一次突围中,赵括被乱箭射死,赵军彻底崩溃。

最后的屠杀

20万赵军投降,但白起深知,秦国无法养活如此多的俘虏。于是,他做出了一个冷血的决定——坑杀。

据《史记》记载:

> "赵卒不得食四十六日,皆内阴相杀食。来攻秦垒,欲出。为四队,四五复之,不能出。其将军赵括出锐卒自搏战,秦军射杀赵括。括军败,卒四十万人降武安君(白起)。武安君计曰:'前秦已拔上党,上党民不乐为秦而归赵。赵卒反覆,非尽杀之,恐为乱。'乃挟诈而尽坑杀之。"

一夜之间,20万降卒被活埋,整个长平山谷"血流淙淙有声"。

---

四、历史回响:长平之战的深远影响

1. 赵国一蹶不振

此战之后,赵国青壮年几乎损失殆尽,再也无力与秦国抗衡。尽管后来有邯郸之战的短暂反击,但赵国终究走向衰亡。

2. 秦国统一加速

白起本欲乘胜攻灭赵国,但范雎担心其功高震主,说服秦王召回军队。尽管如此,长平之战仍为秦国的统一扫清了最大障碍。

3. 军事思想的变革

此战奠定了歼灭战的经典模式,后世兵家如韩信、李世民等,都曾研究白起的战术。同时,"纸上谈兵"成为千古教训,提醒后人:理论必须结合实际。

长平之战,不仅是一场军事对决,更是一场国力、谋略与人性的终极考验。白起的冷酷、赵括的轻率、赵王的猜疑,共同酿成了这场史诗级悲剧。

两千多年过去,山西高平的长平古战场仍不时出土成堆的尸骨与箭簇,无声地诉说着那场血腥的屠杀。或许,正如司马迁所言:"一将功成万骨枯。"在历史的滚滚洪流中,胜利者的荣耀,往往建立在无数亡魂的哀嚎之上。

大家都在看

-

拜占庭帝国的终极秘密武器“希腊之火”! 公元678年,君士坦丁堡城下,阿拉伯舰队如黑云压境。500艘战船,满载精锐水军,直扑这座千年古城的心脏。守城的拜占庭士兵手心全是汗——弓箭射程不够,投石机打不准,海墙之下,敌舰已近在咫尺。就在此时,城墙高处 ... 军事之最01-25

-

《原子能之军事用途》三大翻译硬伤:戳破西方原创的谎言! 提及原子能的近代研究,世人多将其与美国1945年发布的《原子能之军事用途》(史迈斯报告)绑定,视其为西方核物理研究的经典文献。但当我们深究这份报告的英文原版与其中译文本,却发现诸多无法用“翻译失误”解释的 ... 军事之最01-25

-

年羹尧:铁血将军的辉煌与悲歌——雍正朝的军事奇才与悲剧英雄 在浩瀚的清朝历史长河中,年羹尧这个名字如同一道惊雷,既代表着巅峰的军事辉煌,也隐藏着难以避免的悲壮命运。他的传奇一生,犹如一部激荡人心的史诗,既展现了一个铁血将军的雄姿,也折射出那个动荡时代的复杂与残 ... 军事之最01-25

-

这就是毛主席之伟大!哪怕给蒋介石一万个胆子 他也不敢干这四件事 提起毛主席,咱们中国人心里头总有一种说不出的敬佩。要说他老人家最让人折服的地方,不是写了多少诗词,也不是读了多少书,而是那股子“天王老子也不怕”的超级胆略和英雄气概!回看历史,有四件事,只要一提起来, ... 军事之最01-24

-

干裂嘴唇与刀刻皱纹,长征血色地图里最刺目的图腾! 引言:一张脸。一张在长征胜利会师后留下、疲惫到极致的脸庞。结霜的睫毛凝着雾气,皴裂的嘴唇抿成直线,深重的皱纹如刀刻斧凿,尤其那双眼睛,在极度憔悴中竟燃烧着近乎执拗的光芒。这并非一位特定战士的肖像,而是 ... 军事之最01-24

-

李广,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物 李广,字将军,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物。他以卓越的军事才能、无畏的战斗精神和悲壮的命运,成为后世传颂的传奇。作为汉代著名的将领,李广不仅在战场上屡立战功,更以坚韧不拔的精 ... 军事之最01-23

-

**韩信:从胯下之夫到兵仙的传奇人生** 1汉初三杰的军事奇才**韩信(约公元前231年-公元前196年),淮阴(今江苏淮安)人,西汉开国功臣,中国军事史上最具传奇色彩的统帅之一。他出身寒微,早年受辱,却凭借超凡的军事才能,在楚汉战争中为刘邦平定天下 ... 军事之最01-23

-

平凉武魂:将星闪耀谁领风骚? 声明:本人原创作品,转发引用文章请联系作者,禁止不署作者姓名及不注明出处转载!秦玉龙/文 平凉,古丝路要津,具有“关中屏障、陇东锁钥”之称。几千年来,这片土地孕育淬炼出了一种深入骨髓的“侠义”基因 ... 军事之最01-23

-

走出了中国战争史上最绝妙的一步棋:孙膑,残躯中的兵家之神 夜,深得像一口古井。齐国临淄郊外的一间陋室里,一盏油灯摇曳,映出一个没有双腿的人伏案疾书的身影。他的双手布满老茧,笔尖划过竹简,沙沙作响,如同战马踏过秋草。窗外风起,似有千军万马奔腾而来——可那不是幻 ... 军事之最01-23

-

韩信:兵法奇才的崛起与陨落——一代军事天才的传奇人生 在中国悠久的历史长河中,涌现了无数杰出的军事家和战略家,但能以“兵法奇才”享誉千古者,韩信无疑是其中最璀璨的一颗明星。他的一生如同一部波澜壮阔的史诗,既有辉煌的胜利,也有令人扼腕的陨落。今天,让我们走 ... 军事之最01-23

相关文章

- 年羹尧:铁血将军的辉煌与悲歌——雍正朝的军事奇才与悲剧英雄

- 这就是毛主席之伟大!哪怕给蒋介石一万个胆子 他也不敢干这四件事

- 干裂嘴唇与刀刻皱纹,长征血色地图里最刺目的图腾!

- 李广,号“飞将军”,是中国古代军事史上一位令人敬仰的英雄人物

- **韩信:从胯下之夫到兵仙的传奇人生**

- 平凉武魂:将星闪耀谁领风骚?

- 走出了中国战争史上最绝妙的一步棋:孙膑,残躯中的兵家之神

- 韩信:兵法奇才的崛起与陨落——一代军事天才的传奇人生

- 【韩信:楚汉争霸的军事奇才,被誉为“兵家之神”的传奇人物

- 韩信:军事天花板,政治不及格——一个被自己忠诚杀死的千古战神

- 军事力量排名前三

- 唐太宗李世民究竟有多牛?毛泽东:自古以来论军事才能,无人能及

- 霍去病的军事战略分析

- 千年兵家必争之地:大运河背后的军事需求与国家统一的秘密武器

- 强军论坛丨破“潜规则” 立“明规矩”

- 突发!伊朗躲过灭顶之灾,救星非普京沙特,竟是美国最铁盟友

- 韩信淮阴人西汉开国第一军事指挥官军职最高达相国兼大将军

- 清朝雍正皇帝系列之执政十三年-强人短板③(军事崩溃)

- 韩信军事生涯的巅峰之作

- 唐代著名将领:薜仁贵一一勇猛善战的军事英雄

热门阅读

-

战区司令秦伟江 砸店事件背后的真相 07-14

-

南斯拉夫战争始末,强奸妇女惨无人道 07-14

-

98印尼排华,亚洲金融危机引发的印尼华人暴乱 07-14

-

高燕生的父亲是高岗,曾与习仲勋是共患难的战友 07-14

-

西路军女战士蒙难记,最终绑在树上折磨致死 07-14

-

国共内战爆发的最根本原因 中共又为何取得胜利? 05-08

-

世界上威力最大的十个超级炸弹,仅次于核弹了 07-22

-

世界最厉害的导弹排名,北星之光位居榜首 12-09